ランバン社《球形香水瓶》 デザイン:アルマン・ラトー(本体)ポール・イリーブ(イラスト部分)1925年、黒色ガラス、金、海の見える杜美術館LANVIN, BOULE FLACON, Design by Armand Rateau, Paul Iribe -1925, Black glass, gold、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

こんにちは。現在、海の見える杜美術館では、「二十四孝図―ふしぎで過激な親孝行」展が開催されています。「二十四孝図」と聞くと、落語好きの方は古典の「二十四孝」が、歌舞伎や文楽ファンの方は八重垣姫の登場する「本朝廿四考」(香りが効果的に使われる演目でもあります)で語られる中国の故事が思い浮かぶかもしません。

【参考画像】:もったいなくて使いきれずにいる、拙宅の八重垣姫の切手シート。

既に日本の大衆文化において長く親しまれている「二十四孝」ですが、元来、中国をはじめ東アジアの儒教世界において重視された孝養を説く「孝子説話」のなかから選ばれた24の物語のことを指します。本展はこの「二十四孝」が描かれた「二十四孝図」を題材とする狩野派を中心とした作品を一堂に会したものです。日本の二十四孝図の受容の実態と受容の在り方に着目した初めての展覧会とあって、開催前から各方面において話題となっていた展覧会でもあります。

そもそも「孝子説話」の孝子とは、親に考を尽くした人を指す中国の言葉です。したがって今回の展示作品にも、孝行息子、孝行娘の孝行ぶりが様々に描かれています。ただ、ひとことで「様々」とは言っても、その孝行ぶりたるや、想像をはるかに上回る、いわば予想の斜め上を行ってしまっているものばかり。副題「ふしぎで過激な親孝行」やコピー「孝行か、奇行か。」が表す通り、冬に生魚を食べたがる母のために、裸で凍った川に寝そべり氷を溶かして魚を捕まえるとか、貧しさから蚊帳が持てない親の安眠のために、裸になって代わりに蚊に刺されまくる等々、ときに体を張った相当エキセントリックな行動が盛りだくさんです。そのため、香水瓶展示室として関連作品を選定するのに苦慮いたしました。その結果、「二十四孝図」の孝行は、東アジア圏独特の表現としてひとまず脇におき、より広く「親子の表現」としてとらえることにいたしました。こうして選んだのが、冒頭の画像の作品です。以前、このブログでも一度取り上げましたランバン社の豪華版の香水瓶です。

本作の前面には、香水瓶の歴史上、最も有名な親子であるファッション・デザイナーのジャンヌ・ランバンとその娘が描かれています。

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

おりしも本年2025年は、ランバン社《球形香水瓶》が登場して100周年に当たります。前回のブログでは、ちょうど100年前の1925年に発表されたフランスのアール・デコの代表作として、そのデザインを中心にご紹介しました。今回はランバン親子の関係を物語る、本作に収められた香水について取り上げたいと思います。

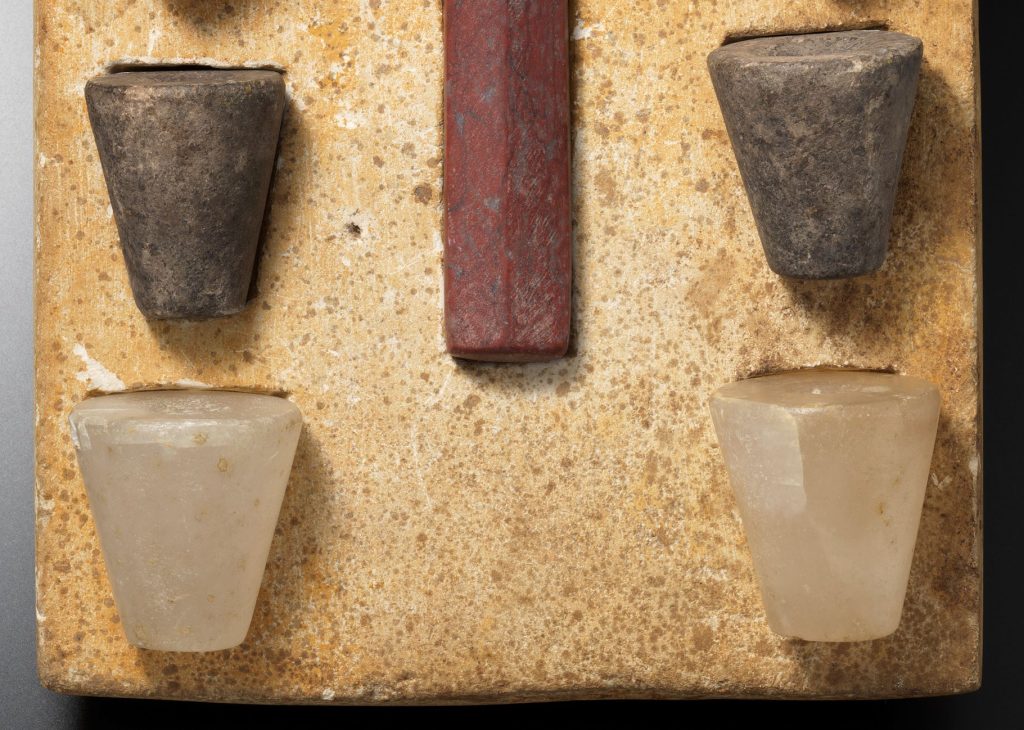

あまり知られていないことですが、この《球形香水瓶》には、ひとつの香水のみが収められたわけではありません。ランバン社は1925年に製作された「マイ・シン」をはじめ、複数の香水をこの香水瓶に詰めました。この点が同じ時期の香水瓶であっても、香りと香水瓶のイメージが一体化したシャネル社の「No.5」やゲラン社の「シャリマー」と異なるところです。もちろん、《球形香水瓶》より以前にはメゾン共通の香水瓶デザインを採用する方が多かったので、その点において本作がとりたてて珍しいわけではありません。ただし共通デザインの場合には、表面に香水名が記されたラベルが付されます。しかしながら、シンプルさを極めたこの作品には、下の画像の通り、それが一切ないのです。ぜひそれを今回の出品作でもある「黒い球(ブールノワール)」と呼ばれる伝説的な黒いボトルにてご覧くださいませ。👇

ランバン社《球形香水瓶》 デザイン:アルマン・ラトー(本体)ポール・イリーブ(イラスト部分)1925年、黒色ガラス、金、海の見える杜美術館LANVIN, BOULE FLACON, Design by Armand Rateau, Paul Iribe -1925, Black glass, gold、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

この非常に洗練されたデザインは、実に学芸員泣かせです。表面から中身が判別しにくいデザインで、しかもそれが海杜コレクションのように複数ある場合は、展示や画像を扱う際や作品データの表記に細心の注意を払います。

では一体どこで中身を見分けるかといいますと、香水瓶の底に貼られた小さなラベルです。そこに香水名がこれまた小さく記されています。このことを美術館ではなく日常生活におきかえて考えてみると、私はあることが少々気にかかります。というのも、香水を纏う人はたいてい、複数の香水をシーンによって使い分けるもの。もしドレッサーにこの香水瓶をいくつか並べていたら(しかも私のように老眼が少々進んでいたら!)、一度くらいはうっかり中身を間違えてしまいそうです。

ランバン社《球形香水瓶》 デザイン:アルマン・ラトー(本体)ポール・イリーブ(イラスト部分)1925年、黒色ガラス、金、海の見える杜美術館LANVIN, BOULE FLACON, Design by Armand Rateau, Paul Iribe -1925, Black glass, gold、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima 左から「アルページュ」「マイ・シン」「マイ・シン」。

さて、様々な香水が詰められた《球形香水瓶》ですが、なかでも最も名高い香水は、1927年に発表された「アルページュ」でしょう。五大名香のひとつとして、時代を越えて愛されている香水です。この香水はもともと、香水瓶前面にイラストレーターのポール・イリーブが描いたランバンの娘マルグリット(後年マリー=ブランシュに改名)のために作られた香水でした。

ランバンにとってマルグリットは、つねに創造力の源泉たるミューズであり、同時に幸運の女神であり続けたといえます。帽子デザイナーであったランバンが高級婦人服の世界へと躍進したきっかけは、幼い娘のために作った、見事な仕立ての子供服でした。彼女が作る服は、まずマルグリットの友達の母親の間で評判となります。それが高級婦人服の注文へと繋がり、次第に顧客の幅を広げていきました。その様子がよくわかるのが、今回、香水瓶とともに展示をしているこちらのリトグラフです。👇

ピエール・ブリソー《ジャンヌ・ランバンのイヴニング・ドレス、おとなしくしていたかしら?》 『ガゼット・デュ・ボン・トン』第1号、1920年、リトグラフ、紙、海の見える杜美術館 Pierre Brissaud, As-tu été sage ? Robe du soir de Jeanne Lanvin, Gazette du bon Ton, No.1, 1920, Lithographe on paper, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

こちらは、当時の高級ファッション雑誌『ガゼット・デュ・ボン・トン』に掲載されたランバンのイヴニング・ドレスの一ページです。女性の美しさを引き立たせるエレガントでシックなドレスを纏ったマダムの横には、夜会の間に留守番をしていた愛らしい少女の姿が描かれています。ランバンは、こうして親子それぞれの年齢に相応しい、おしゃれで上質な服を提案していたのです。さらに彼女は紳士服も手掛けました。ランバンの躍進は目覚ましく、小説『シラノ・ド・ベルジュラック』の作者エドモン・ロスタンや、ポール・ヴァレリー、ポール・クローデルらアカデミー会員の礼服も彼女が手掛けていたほど。その成功ぶりは、《球形香水瓶》を発表した1925年の時点で、8つのアトリエを持ち、800人以上の従業員を雇い、新作発表の際には300人のモデルを出演させたことにも表れています。その規模は、シャネルを凌ぐものであったといわれています。

そして1927年にランバンは、30歳を迎える娘のために香水を作ります。ランバン社は1923年から香水製造に着手し、有能な調香師を雇い、既に10点以上の香水を発表し、ヒット作も生み出していました。けれども、娘の記念の香水となると、その思い入れの強さが全く異なるものでした。彼女は調香師のポール・ヴァシェとランバン専属調香師アンドレ・フレイスの二人に、どれほど費用がかかろうとも、極上の香水を創り出してほしいと依頼します。こうしてフレイスは62種類もの最高品質の原料を用いて、「アルページュ」を誕生させました。

その香りの構成は、複雑かつ完璧なものでした。最初に知覚されるトップノートにネロリ、ベルガモット、そして1921年にシャネル社「No.5」で調香師エルネスト・ボーが大胆にも初めて大量に使った合成香料のアルデヒド、続いてミドル・ノートにローズ、イリス、ジャスミン、イランイラン、コリアンダー、クローヴ、ゼラニウム、スズラン、チュベローズ、最後のラスト・ノートはウッディで、ヴァニラ、スティラックス、パチュリ、ベチバー、サンダルウッドというように、ひとつの調和のなかに、肌の上で多種多様な芳香が立ち昇ってくるよう計算されています。このように様々な香料が調和し響きあう様を、音楽家として成長したマリー=ブランシュことマルグリットは、音楽用語アルペジオ(フランス語はアルページュ)に例えました。アルペジオは、和音を分散して連続的に演奏する方法のこと。それは例えば、モーリス・ラヴェルのピアノ曲「水の戯れ」における繊細で澄んだ水の動きを表現する際に使われている、あの弾き方です。

それにしても、言い得て妙とはまさにこのことです。まだ名付けられていない未知なる香りの複雑な構成を、アルペジオに例えたマルグリットの感性に感嘆するばかりです。彼女が例えた通りに香水名「アルページュ」がすぐさま決定したのにも頷けます。

その後1946年にジャンヌが79歳で世を去ると、マルグリットがランバン社の経営を引き継ぎました。戦後の彼女のランバン社への貢献を考えるときに思い浮かぶのは、以前このブログで取り上げた《モリス広告塔》(今回は展示しておりません)です。👇

ランバン社、香水瓶《モリス広告塔》デザイン:ギョーム・ジレ、1950年頃(?)、陶器、紙、 海の見える杜美術館LANVIN, COLONNE MORRIS FLACON Design by Guillaume Gillet -C.1950? Earthenware,Paper, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ※今回は展示しておりません。

ランバン社《球形香水瓶》 デザイン:アルマン・ラトー(本体)ポール・イリーブ(イラスト部分)1925年、透明ガラス、金、海の見える杜美術館LANVIN, BOULE FLACON, Design by Armand Rateau, Paul Iribe -1925, transparent glass, gold、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

パリの街頭にある、ポスターを掲示するための広告塔をかたどった香水瓶です。この香水瓶をデザインした建築家のギョーム・ジレは、戦時中、ドイツ軍の捕虜として過ごしました。その後無事に帰還し、自由を謳歌するなか、ポリニャック伯爵夫人となったマリー=ブランシュことマルグリットと親交します。それが縁となって、彼はランバン社のために広告をはじめとする数々の作品を制作しました。マルグリットは、ジレを採用することで、戦前のシンプルかつ優美なランバン社のイメージに、陽気さや解放感を加え、苦難の年月を乗り越え迎えた新時代に相応しいイメージを作り出すことに成功したのです。

香水瓶の《モリス広告塔》に貼られたポスターをよく見ると、《球形香水瓶》の前面を飾ったランバン親子のあのシルエットがあるのがわかります。この手を取り合う情愛あふれる親子の姿は、ランバン社の精神を表す商標としても今日まで長く親しまれています。今回の展示では、「アルページュ」のオーデコロンが詰められた透明ガラスの《球形香水瓶》も出品しています。「二十四考図」展と合わせて、香水瓶展示室にもぜひお運びくださいませ。

岡村嘉子(特任学芸員)