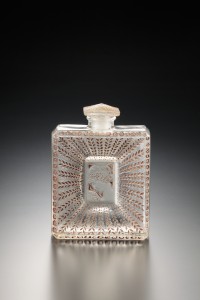

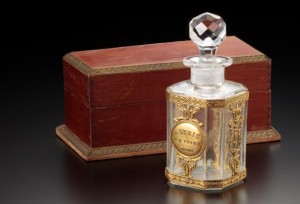

こんにちは。特任学芸員の岡村嘉子です。1925年の通称アール・デコ展を彩ったフランスの老舗香水メーカーの香水瓶を前回、前々回と取り上げましたが、今回は、ウビガン社の美しい香水瓶《ラグジュアリー》が、なぜ時代に逆行したデザインとみなされてしまったのかを、別の面から掘り下げたいと思います(この意地悪な見方、ちょっとしつこいですよね!)。再び登場! 👇

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

ウビガン社、香水瓶《ラグジュアリー》1925年、透明クリスタル、金、デザイン:ジョルジュ・シュヴァリエ、製造:バカラ社、海の見える杜美術館所蔵、HOUBIGANT, LUXUARY FLACON, Georges CHEVALIER -1925, Transparent crystal, gold、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

その背景にあったのは、ずばり、香水分野における服飾メゾンの台頭です。近代以降の香水の歴史において、製造販売を担っていたのは香水製造会社でした。しかし20世紀に入ると、そこに服飾メゾンが参入するようになります。この流れを決定づけたのが、デザイナーのガブリエル・シャネルでした。実は、彼女の以前にも、ファッション・デザイナーが、ドレスに見合う香水を独自に製造し販売していました。それには例えば、香水散歩でも度々取り上げた、ポール・ポワレが挙げられます。彼は、シャネルに先立つこと10年前から、香水製造を手掛けていましたが、その際、自分のブランド名を香水には冠せずに、「ロジーヌ社」という別名の会社を設けて発表していました。こちら👇

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

左:ロジーヌ社(ポール・ポワレ)、《パウダー・ボックス》厚紙、布、絹、デザイン:コラン工房、1911年、海の見える杜美術館所蔵、POIRET,Parfum de ROSINE, POWDER BOX,design by Colin workshop, Card board, fabric, silk、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

右:ロジーヌ社(ポール・ポワレ)、アトマイザー《ポワレ》透明ガラス、エナメル彩、デザイン:マルティーヌ工房、1912年頃、製造:マルティーヌ工房、海の見える杜美術館所蔵、POIRET,Parfum de ROSINE, POIRET ATOMIZER, Design by Martine worlshop,Ca.1912, Transparent glass, enamel, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ※このアトマイザーには1911年の香水「トゥットゥ・ラ・フォレ」が入れられました。

つまり、ポワレのドレスのための香水は、ポワレ社製ではなくロジーヌ社製なのです。現在からすると、「まあ、なんと紛らわしいことでしょう!」とひとこと言いたくなりますが、当時はそれほどまでに香水製造と服飾デザインが分けて考えられていたということでしょう。

けれどもシャネルは、そのような旧来の価値観にとらわれることはありませんでした。本業の服飾デザインにおいても、コルセットの要らないストンとした直線的シルエットを数多く採用したり、下着用とされていたジャージー素材をドレスに用いたりと、社会通念よりも、ドレスを着る人間の着心地そのものを重視し、女性の身体を窮屈にする過去の細々とした決まり事を、次々と取り払ってきた彼女には、服飾と香水のジャンル分けなど、そもそも大して意味をなさなかったのでしょう。こうして、服飾メゾンのシャネル社の香水は、シャネル社製という、今日ではごく当たり前となったファッションと香水の一体化を最初に行うことになったのです。

その記念すべき香水は、1921年に発表された、かの有名な《No.5》です。

シャネル社、香水瓶《No.5》1921年、透明ガラス、リボン、デザイン:ガブリエル・シャネル、1920年(画像はジャック・エリュによる1970年)製造:ブロッス社、CHANEL, No.5 FLACON, Design by Gabrielle CHANEL-1920/New design by Jacques HELLEU-1970, Transparent glass, ribbon、

夏の庭園から着想を得たとされる香水は、自然の香りの表現のためには人工的に構成されるべきとする(これだけでも、当時はとても斬新な発想です!)シャネルの考えに基づき、合成香料の特質を熟知したロシア人調香師エルネスト・ボーが手がけました。3種類の合成香料と、非常に高価で貴重な南仏グラース産の最高品質のジャスミンやバラを惜しみなく大量に使い、80種類以上もの香料と混ぜ合わせて作られた香りは、シャネルがボーに注文した通り「女性の香りのする、女性のための香水」であると同時に、かつて誰も作り出したことのない革新的な香りでした。発表されるやいなや、人々を驚かせるだけではなく、大いに惹きつけ、大成功をおさめました。その魅力は、発表からちょうど100年を経た今日においても、世界中で愛され続けていることからも伺えますね。

この香水は、香水名が数字である点でも、前例を見ないものでした。それ以前の香水名は、花の香りを想起させるものや、詩情豊かな言葉が使われるのが常でしたが、シャネルが付けた名前は、なんと単に「No.5」のみ。それはボーによる試作品のうち5番目の香りをシャネルが選んだことや、彼女のラッキーナンバーに由来するのですが、シンプルさや単純化こそが、現代性の象徴として浸透し始めた当時においてすら、何人たりとも思いつかなかった、究極のシンプルさでした。

その究極のシンプルさは、シャネル自身がデザインを手がけた、一切の装飾のない香水瓶にも表れています。その着想源は、紳士用の旅行用洗面セットとも、ウィスキーのデカンタともいわれています。しかし私がもっとも驚いたのは、ボトルよりもラベルです。こちらです☛

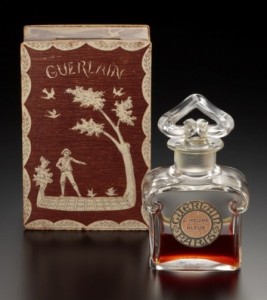

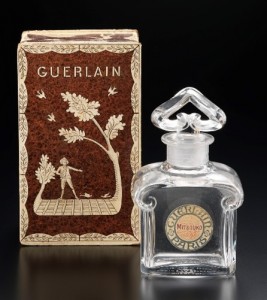

素気ないほどに、いかなる装飾もありません。シャネルの時代をしばし脇におき、シャネルより前時代、例えば19世紀後半から1910年代までの数々の香水瓶を思い出すと、当時は香水ごとにボトルのデザインを造り変えないことも多かったため、ボトル自体は、比較的シンプルなものが多く見られます。ただしその代わり、ラベルやケースには趣向が凝らされていました。例えばこちらはゲラン社の「ルール・ブルー」と「ミツコ」ですが、ともに同じ型の香水瓶に入れられていますね.。箱のデザインも凝っています👇

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

上:ゲラン社、香水瓶《ハート型栓香水瓶》香水「ルール・ブルー」1912年、透明クリスタル、デザイン:レイモン・ゲラン、1911年、製造:バカラ社、海の見える杜美術館所蔵、CHANEL, No.5 FLACON, Design by Gabrielle CHANEL-1920/New design by Jacques HELLEU-1970, Transparent glass, ribbon、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima 右:ゲラン社、香水瓶《ハート型栓香水瓶》香水「ミツコ」1916年、透明クリスタル、デザイン:レイモン・ゲラン、1911年、製造:バカラ社、海の見える杜美術館所蔵、CHANEL, No.5 FLACON, Design by Gabrielle CHANEL-1920/New design by Jacques HELLEU-1970, Transparent glass, ribbon、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

そのような中、シャネルはラベルやケースさえも、この上なくシンプルにしてしまったのです。ケースはこちら👇

白い箱に黒のラインのみのという簡素さです。またそれは、香水瓶の素材においても同じことが言えます。

それ以前は、高級な香水がおさめられる場合には、下の画像のようなクリスタルか天然石が素材とされましたし、仮にガラスが用いられる際にも、ルネ・ラリック社のように、芸術性の高い特殊な加工が施されていると相場が決まっていました。しかしシャネルが選んだのは、何の変哲もない透明ガラスだったのです。

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

L.T.ピヴェール社、香水瓶《カラフォン》1908年、透明クリスタル、金、デザイン・製造:バカラ社、海の見える杜美術館所蔵、PIVER,CARAFON FLACON, Cristalleries de Baccarat– 1908, Transparent crystal, gold、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

香水瓶にまつわるあらゆる既成概念を取り払い、新たな時代を切り開いた《No.5》を前にすると、すべてにおいて大切なのは香水瓶ではなく、中身なのだという彼女の主張が聞こえてくるようです。それはファッションにおいて他者に与える印象だけではなく、纏う人本人が快適であることをも重視したデザイナーだからからこそ、辿り着いた考えであるでしょう。

さて、冒頭のウビガン社《ラグジュアリー》が発表されたのは、シャネルの《No.5》による大成功の後、4年も経てからのことです。高級素材と技術を駆使した香水瓶の見た目の《ラグジュアリー》さよりも、目に見えない香りという中身の《ラグジュアリー》さと、それを可視化する香水瓶のシンプルさを追求することに新たな価値を見出した人々の目に、ウビガン社の豪華絢爛な《ラグジュアリー》が、もはや時代遅れと映ってしまったのは、仕方のないことであったと思えるのです。

岡村嘉子(クリザンテーム)