今秋開催の竹内栖鳳展に向けて、収蔵している竹内栖鳳関係史料の整理調査を進めています。

竹内栖鳳と一緒に写っているヴァイオリンを持つ男性は、世界的ヴァイオリニストであり作曲家のフリッツ・クライスラー(Fritz Kreisler, 1875 – 1962)です。

クライスラーは1923年(大正12)に来日し、5月1日から20日まで、東京帝国劇場での6日間連続公演から始まり、神戸、大阪、名古屋、京都でおのおの2回ずつ8公演、そしてもう一度東京地区にもどって東京1回、横浜1回そして東京1回、移動も含めた20日間で合計17公演というとんでもないスケジュールで演奏旅行を行いました。しかも合間に徳川頼定侯爵、西本願寺の大谷伯爵などの錚々たるメンバーによる晩餐会も入っているのです。そのような中、京都岡崎公会堂における5月14日、16日のどちらかの演奏会の後に、竹内栖鳳邸で夜9時半から朝3時まで行われたという歓迎の宴の際に撮影された写真のようです。

上の写真の右奥にかかっている烏の掛け軸は、京都国立近代美術館所蔵の「遅日」(大正7年)と思われます。昨年、東京国立近代美術館と京都市美術館で開催された竹内栖鳳展に出品されていたので、ご覧になられた方も多いのではないでしょうか。

調査の過程で得た3つの文献と余談を2つ紹介します。

なお、転載に際しては適宜当用漢字に直しました。( )内はさちによる注です。割愛箇所は・・・としました。

文献1 栖鳳邸での歓迎会の様子を、栖鳳の長男の竹内逸の文章より。

「栖鳳閑話」竹内逸著 昭和18年2月21日発行 改造社版 原文、大阪朝日新聞夕刊連載9編昭和11年9月稿

文献2 演奏会について、京都音楽協会の記録より。

「京都音楽史」昭和17年6月28日 京都音楽協会発行 編纂主任 吉田恒三

文献3 演奏会の記録について、フリッツ・クライスラーに直接取材して書かれた伝記より

「フリッツ・クライスラー」1975年12月20日発行 ルイス・P・ロックナー著 中村稔訳 第19章 東洋をかいまみる

文献1 p188~

「ところで、1923年に、名実ともに世界的楽人のクライスラーが日本へ演奏旅行に来た。そして京都での演奏会の夜、その演奏後ただちに楽器を提げたまま栖鳳を訪ねてきた。たぶんそれは9時半ごろだったろう。だからそれはクライスラーの50歳近く。栖鳳はちょうど60歳のころで、二人とも現在に比べてはるか元気であった。しかもかつてその時ほど異国人を相手として、相当内容のある談話の弾んだ(原文:機んだ)時もなかったろう。なぜなら、クライスラーが栖鳳の家を去ったのは午前3時だったし、その長時間、クライスラーが栖鳳の絵を見、栖鳳がクライスラーの演奏を聴いていた時間を除いて、ほとんど音楽や絵画について、お互いの意見を吐きあったからである。しかもクライスラーはよほど談話に身が入ったとみえ、肝心の名器を床の間へ置き忘れたまま帰ってしまった。だから10分もすると、またクライスラーは自動車で戻ってきたが、筆者が楽器を車の窓から差し入れると、「どうもありがとう。こんな失敗は生まれて初めてですよ」と、苦笑いしていた。

だが、残念ながら、筆者はその時の談話の内容をすっかり忘れてしまった。その時はよく覚えていたし、その直後手記でもしておけば、今の場合相当興味のある記録となったろうと思うが、何しろ楽人と画家とが勝手放題にしゃべる談話の通訳で、むしろその内容よりも、通訳の方に気を取られていた。

ただクライスラーは、いざ栖鳳の家を去ろうとする直前、どちらかといえば淋しい表情で、こんな風なことを言った。

「私から言わせると、画家は楽人よりはいいと思いますね。なぜかと言いますと、楽人の場合は、もしその夜すぐれた耳を持った人が聞きに来ていてくれない場合、楽人のその夜の努力は全く永久に無駄になってしまいます。しかし画家はその作品が残るのですから、たとえその生きている時代に社会から認められなくとも、将来を目標として自信のある、かつ自由な仕事ができます。

かくしてクライスラーは栖鳳の家を去ったのだが、栖鳳は台所の火鉢の前に座って、だれを目標とするわけではなく、そこに居並ぶ我々に対して、ぼんやりとこんなことを言っていた。

「なるほどな。私は今まで、自分の作品が将来も長く人目にさらされるということを忘れて仕事をしている場合が多かった。これはよく考えねばならん事だし、やはりあれだけの人になると、すべての話が本当の苦労からにじみ出てくるから偉いものや。やっぱり人間は本当に苦労をした人でなければダメかな」

しかもまたクライスラーは栖鳳に対して、こんなことを言い残している。

「このころでは私は一日に30分か1時間しか練習しません。その他の時間は心を養ったり、心で研究しています。たぶんあなたが2時間か3時間でできる作品のために、2日も3日もお考えになっている場合があるように…」

文献2 p264~

クライスラー独奏会

□大正12年5月14日、16日午後7時半

□岡崎公会堂

・・・

□当会(京都フィルハーモニー・ソサエティー)は此の至高芸術家を迎え二日にわたって大演奏会を催したが名流の家庭殆ど総動員の形で場内華やかに定刻前すでに満員になった、黒ビロードを背景に薄暗い光の下にクライスラー氏は伴奏者と共に潮のような拍手に迎えられてその姿を現した、健康そうな引き締まったあの体躯と澄み切った聡明なあの目とやや白くなった豊かな髪、ウィーンの芸術家的気稟がまず聴衆にいい感じを与えた。そして二時間にわたる演奏には幾度か嵐の如きアンコールが繰り返され千の聴衆は全くその神技に魅了された。

尚ソサエチー、音楽同好倶楽部有志者は南禅寺稲畑邸にクライスラーを迎えティーパーティーを催し広大な庭園を逍遥し写真を撮影、十分に歓を尽くした。

文献3

「(1923年)5月の最初の6日間、クライスラーは帝国劇場に連日出演した。」(p231)

「最終日の5月6日・・・終演後、徳川頼定侯爵夫妻がクライスラー夫妻の為ために晩餐会を催し、特別の来賓として久爾宮が臨席した。」(p232)

「横浜での演奏契約をすませたあと、神戸、大阪、名古屋、京都でおのおの二回ずつの演奏会を開いた。」(p233)

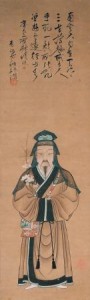

「京都にいるとき、・・・多くの画家に会い、彼らのスタジオに招かれた。彼らの中で最大の画家は栖鳳だった。彼は掛け軸に描いた自分の代表作のひとつをクライスラーに贈った。」(p235)

「クライスラー一行はもう一度東京地区にもどって、5月19日に横浜、5月18日と20日に東京で、お別れ演奏会を開いた。」(p236)

余談1 栖鳳の失敗

来日前に演奏会のため立ち寄った上海で、クライスラー夫妻はねずみにさんざんな目にあっていました。

「われわれのホテル住まいは必ずしも快適とはいえなかった。居間も食堂もねずみだらけだった。まったく不潔このうえなかった。クライスラー夫人が一番よわってしまい、せめて部屋で猫を飼わせてほしいと支配人に泣きついた・・・ホテルの人は猫を一匹連れて来てくれました。ところが半分野生の猫だったのです。夜、目をさますと、二つの眼がじっと私をにらんでいました。その猫はフリッツの胸に陣取っていたのです!」(文献3、p230)

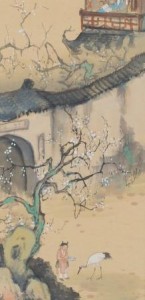

ところがそれを知らない栖鳳は、得意のねずみの絵をクライスラーに贈ってしまったのです。

「夫妻がホテルに帰り、その(栖鳳の)贈物を広げて見て仰天した。チーズを齧っているねずみの絵ではないか。ねずみが大嫌いなハリエットはその絵をできるだけ手の届かぬ所へしまい込んでしまい、それがベルリンの家の壁に掛けられることはけっしてなかった。」(文献3、p235)

余談2 栖鳳と京都音楽界

栖鳳は、この演奏会の直後の大正12年6月、京都フィルハーモニー・ソサエティーをはじめとした諸団体を合同して設立された京都音楽協会の顧問を務めている。(文献2 、p277)

さち

青木隆幸

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら