2014年6月22日ブログ 「一生一硯」に、以下の資料を追記いたしました。

追記:2014年8月14日

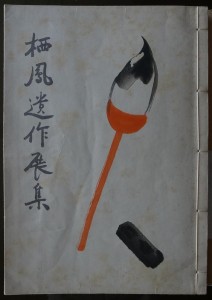

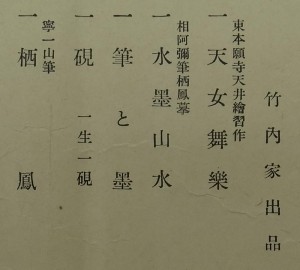

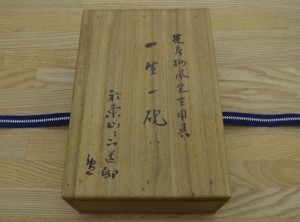

「一生一硯」 竹内栖鳳

「77歳になって何か俳句でもできないものかと思ってるのだが、どうもうまい具合に出てこない。実はちょっと見当をつけてるのがあるにはあるのだが、まだまとまらない。それは、15・6のころからほとんど一生使っていた硯があって、10年ばかり前に割れて使えなくなったが、それでも60年を一生と見て、一生一硯というような文句が俳句にならないものかと思っているのだ。

私の家は料理屋だったのだが、相当はやってたので婚礼とか祭りとかいうと手が足りなくなる。そんな時に雇う一人の料理人がいて、なかなかの手利きで間に合っていたが、少し金使いが荒いのか始終貧乏で、よく父のところに金を借りに来ていた。それがあるとき、あまりたびたび無心に来るのがきずつなかったのか、硯を一面持ってきた。さあ私の15・6のころだったと思うが、ちょうど絵の稽古を始めたころだったので、いつの間にか持ち出して使ったのが、もっと絵が上手になったら上等のを買おうと思いながら、とうとうその硯で通してしまったようなわけだ。

その間ちょいちょいほかの硯を使わないでもなかったが、どうも慣れたののほうが合い口がいい。屏風など描くときには随分墨がいるので、墨池の大きなので磨ったらよさそうだのに、やはりその慣れた小さな硯で磨って、なくなるとまた磨るという風に、その硯に愛着していた。

その後、墨色だとか用墨だとかいうようなことを考えるようになって、他にいくつか硯も買わされたが、たくさんあってもどうも使い慣れないのには手が出ない。先年支那に行った時にもかなたこなたで探したが、口上ばかりでどうも講釈ほどのものに当たらなかった。彫り物などは良くても使い勝手がよくない。

その硯には眼があって、黒石だから端渓ではないだろうと思っていたが、これは水岩で一番いいのだという事で他のは硬すぎてよくないのだそうだ。それが今から10年ほど以前だが、真二つに割れてしまった。別にそう手荒にしたわけでもなく、板の上においた拍子に割れた。何かのはずみだったのだろう。まるで切れ物で切ったように割れてるその調子が、瓦かなんぞのような感じで、ちっとも硬い感じがしない石だった。赤い筋が入っていて何でも唐代の紅絲硯というのだという事だった。今もなお名残が残っている。あの硯を頼りに一生過ごしたという気がする。」

『塔影』16巻11号所収、塔影社、昭和15年11月、頁3~4

(転載にあたり文字を適宜あらためました)

さち

青木隆幸

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら

》 平安時代 11世紀-3-300x166.jpg)

後方左から佐伯、新渡戸、栖鳳

後方左から佐伯、新渡戸、栖鳳