5月27日(土)、5月28日(日)、「蘇州版画の光芒 国際都市に華ひらいた民衆芸術」展 記念講演会「中国版画研究の現在」をzoomで開催いたします。国内外10名の研究者による最新の研究が発表される予定です。参加ご希望の方はお名前と所属団体名を書いてprints@umam.jpまでお申し込みください。応募締め切りは5月20日(土)です。

さち

5月27日(土)、5月28日(日)、「蘇州版画の光芒 国際都市に華ひらいた民衆芸術」展 記念講演会「中国版画研究の現在」をzoomで開催いたします。国内外10名の研究者による最新の研究が発表される予定です。参加ご希望の方はお名前と所属団体名を書いてprints@umam.jpまでお申し込みください。応募締め切りは5月20日(土)です。

さち

アコーディオニストの小林梨奈さんによるロビーコンサート

「アコーディオンの音色に乗って世界旅行」

4月2日(日)14:00~ 15:00~ 開催します。

杜の遊歩道のサクラの花も満開です。

心地よい春のひとときを、海の見える杜美術館でお過ごしください。

もりひこ

こんにちは。特任学芸員の岡村嘉子です。今回は久々に海を越えた香水散歩をいたしました。日本からパリへの夜間飛行は、ロシア上空を避けてタジキスタンあたりを通過していくと思いきや、飛行中にふと目覚めて現在地を確認すると、なんとグリーンランド上空。思いもよらぬ東回りの航路の果てに辿り着いた約1年ぶりのパリで、真っ先に足を運んだのは、パリ装飾美術館でのエルザ・スキャパレリ(1890-1973)の大回顧展「ショッキング! エルザ・スキャパレリの超現実主義世界」です。

一時はシャネルと人気を二分した、ファッション・デザイナーのスキャパレリは、香水においても画期的な作品を生み出しました。その代表作の多くが海杜にも所蔵されているため、既にブログで度々ご紹介してまいりましたが、それでもなお、再びスキャパレリをテーマに取り上げなくてはならないほどに、パリ装飾美術館での展覧会は素晴らしいものでした。

この展覧会では、彼女を象徴する色のショッキング・ピンクのように、遊び心に溢れ、エネルギッシュで大胆な彼女のデザインが、所狭しと展示されていました。その数、約520点! それには服はもちろんのこと、小物類やデザイン画、室内装飾、香水瓶と彼女の偉業を語るには欠かせない作品が詰まっています。しかも、ドレスひとつをとっても、小さなボタンにまで、彼女の革新的精神が込められているので、大変見応えのある展覧会だったのです。

展覧会は8つのテーマで構成されていましたが、今回はそのうち、特に印象深かった3つのテーマについて取り上げたいと思います。

ひとつ目は、コレクションのデザイン画をテーマにした展示です。床から天井までの壁だけでは足らずに、床にまでびっしりと埋め尽くされた、デザイン画の複製展示です。こちらです👇

目を凝らしていくと、複製の中に、オリジナルのデザイン画も含まれていまので、宝探しのような気分を味わえるのですが、この展示で最も忘れがたい展示は、何よりもこちらの手袋の展示です!!☟

スリラー映画よろしく、壁から手袋を着けた腕がニョキニョキ、ぬうっ、だらーんっと突き出ているのです。しかも画像の通り、手先の動きがやけに表情豊かです。

横から見ると、このような感じです☟

さらに、展示されている手袋も、スキャパレリのデザインを特徴づける、奇抜さ満載!「ガオー!!」👇

かつて手袋は香りを沁み込まして使用されていたので、香水史において手袋は重要な存在です(それについては、このブログ〔第7回香水散歩〕でも以前、ご紹介しましたね!)。そのようなわけで、これまでにも数々の手袋の展示を各地で私は見て参りましたが、今回のような、つい顔が綻びてしまうほど、面白い展示は初めてです!

紳士からの視線を意識して、か弱いふりをしたり、はたまた取り澄ましたりするだけの女性ではもはやない、狂乱の時代1920年代を経験した新たな時代のおおらかでユーモア溢れる女性像が、小物においても表現されているのですね。スキャパレリの主な顧客であった上流階級の女性たちが率先して、優雅さの質を変えていったことがよく伝わる展示でした。

印象に残る2番目のテーマは、「綺羅星のごとく居並ぶ前衛芸術家たち」です。展示室全体で、最も広い空間を占めていたのがこのテーマでした。例えば、うみもり香水瓶コレクションで取り上げた《太陽王》〔うみもり香水瓶コレクション21〕をデザインした、サルヴァドール・ダリにあてられた大きな展示室は、共同制作の服飾やオブジェだけでなく、写真をはじめ二人の深い信頼関係を伝える数多くの資料が展示されていて、見応えがありました。《太陽王》とはこちらの左の画像ですね👇

左:スキャパレリ社《太陽王》1946年頃、透明クリスタル、金、エナメル デザイン:サルヴァドール・ダリ 製造:バカラ社、海の見える杜美術館蔵。SCHIAPARELLI, LE ROY SOLEIL – 1946, Design by Salvator DALI, Made by Baccarat ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

右:スキャパレリ社 、香水瓶《ショッキング》デザイン:レオノール・フィニおよびピエール・カマン、1937年、透明ガラス、彩色ガラス、海の見える杜美術館SCHIAPARELLI, SHOCKING FLACON Design by Leonor FINI and Pierre CAMIN -1937, Transparent glass , color glass, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

他にも上の右の画像の香水瓶《ショッキング》〔うみもり香水瓶コレクション13〕をデザインしたレオノール・フィニによる絵画や、ジャン・コクトーのデッサンを転写した上着や、彫刻家アルベルト・ジャコメッティによるデザインのボタンが使用されたシックなツーピース等、スキャパレリとのコラボの事実が既によく知られている芸術家から、さほど知られていない芸術家まで、様々な顔ぶれが登場するので、歩を進める度に胸が躍らずにはいられませんでした。さすが20年ぶりの大回顧展だけあって、前回の展覧会では紹介されていなかった新たな事実が、数多く提示されています!

印象深い3つ目のテーマである「パリ・ヴァンドーム広場のブティック」も、同時代の芸術家たちに関します。1935年にオープンしたヴァンドーム広場のブティックの内装の再現展示では、ジャン=ミシェル・フランクやジャコメッティ、ラウル・デュフィなど多くの芸術家の仕事を見出すことができました。

ところでジャン=ミシェル・フランク(1895-1941)は、アール・デコ期に高級素材を用いたシンプルな家具を制作し、上流階級の間で人気を博しながら、20世紀前半を生きたユダヤ人ゆえに(彼はあのアンネ・フランクのいとこに当たります)時代に翻弄され、活動期間が短く終わってしまったため、同時代の他のデザイナーに比べると、あいにくいまだ知名度に劣るかもしれません。しかし彼の名は、ジャコメッティ研究(ちなみに私の修論のテーマはジャコメッティでした)のなかでは、度々登場する名でもあります。二人の接点は、ジャコメッティがシュルレアリスム・グループから離れて、戦後のいわゆるジャコメッティ・スタイルを生み出すための独自の探究をしている期間に生じました。ジャコメッティは生活のために、家具デザイナーだった弟ディエゴとともにフランクに協力して、室内装飾のデザイン・制作を手掛けていたのです。今回のスキャパレリ展では、まさにジャコメッティの探究期間の仕事を見る貴重な機会であったことも、真っ先にこの展覧会へ足を運んだ理由のひとつでした。

この展覧会では、フランクがブティックの地階に設けた、「鳥かご」ならぬ巨大な「香水かご」も再現されていました。

当時、金彩された竹と金属でできた「香水かご」のなかに収められたのは、香水と化粧品。記録写真によると、香水かごの片側は、広場に面した大きな窓の側に設けられているので、ショウ・ウィンドウの機能も備えていたことがわかります。再現展示では残念なことに、かごの上部が省略されていますが、実際は、鳥かごを模して、吊り下げ用の把手がついていたので、当時はさらに魅力的であったと想像されます。

香水かごを背後にして据えられた展示台の上には、ドーム型のケースに入った色とりどりの香水瓶がずらりと陳列されています。とくにこの展示台の周囲は、来館者が途切れることはありませんでした👇

それはきっと一つ一つの香水瓶の形の楽しさが、人を惹きつけるからでしょう。なにしろスキャパレリの香水瓶といえば、このようなデザインが目白押しなのですから。👇

左:スキャパレリ社《スリーピング》1938年、透明クリスタル、赤色クリスタル、金 デザイン:フェルナン・ゲリ=コラ 製造:バカラ社、海の見える杜美術館蔵。SCHIAPARELLI, SLEEPING– 1938, Design by Fernand GUERY- COLAS, Made by Baccarat ©Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

右:スキャパレリ社《スポーツ》1952年、緑色ガラス、金、エナメル 製造:サン=ゴバン・デジョンケール社、海の見える杜美術館蔵。SCHIAPARELLI, SPORT – 1952, Made by Saint-Gobain Desjonquère © Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

スキャパレリ以後の香水瓶の変遷を見ても、スキャパレリほどの奇抜なアイデアに溢れ、それと一体化した機知に富む香水名を持ち、それでいながら高級素材によって上質さや優雅さを保っている香水瓶は、なかなか見当たりません。そのような意味で、スキャパレリ自身が、香水史において燦然と輝く大きな星の一つであったことを、この展覧会で改めて認識させられます。彼女の活動拠点であったパリならではの充実した回顧展を見て、香水散歩の楽しさを再確認いたしました。

岡村嘉子

4月2日にアコーディオン奏者の小林梨奈さんをお迎えして、コンサート

「アコーディオンの音色に乗って世界旅行」を開催いたします。

美術館のロビーに世界各地の名曲が響き渡ります。

14:00~ 15:00~ 各30分 2公演です。

開催中の展覧会は「蘇州版画の光芒 ―国際都市蘇州に華ひらいた民衆芸術-」です。

「蘇州版画」は世界の文化と交わることで豊かな表現を手に入れた芸術ですから、

このように世界の音楽が交差するコンサートとは、文化の国際交流という点において共通性があります。

小林梨奈さんの華麗な演奏、世界の音楽、そして多彩な文化に触れて心地よいひと時をお過ごしください。

さち

「蘇州版画の光芒 国際都市に華ひらいた民衆芸術」開催初日から、

梅林の梅が満開です。

カゴシマコウ(鹿児島紅)、オウシュク(鶯宿)、ブンゴ(豊後)、シダレウメ(枝垂れ梅)。桜と同じくいろいろな種類を長いあいだお楽しみいただくことができます。

もりひこ

「蘇州版画の光芒 国際都市に華ひらいた民衆芸術」が開幕いたしました。

1階ギャラリーには《姑蘇閶門図》《三百六十行図》の一部を引き延ばした、3×18メートルの大パノラマがあります。蘇州版画が生まれた18世紀前期の蘇州の賑わいを感じていただけることでしょう。

展覧会では305点の作品を前後期に分けて出品いたします。

前期の出品作品数は185点です。前期と後期で主要な作品は全て入れ替えますので、ぜひ前後期両方お楽しみください!

うみひこ

ご無沙汰しております。この間、学生時代の後輩に会った際、「最近あまりブログを書いていないのではないか?」と指摘されました。反省しきりです。

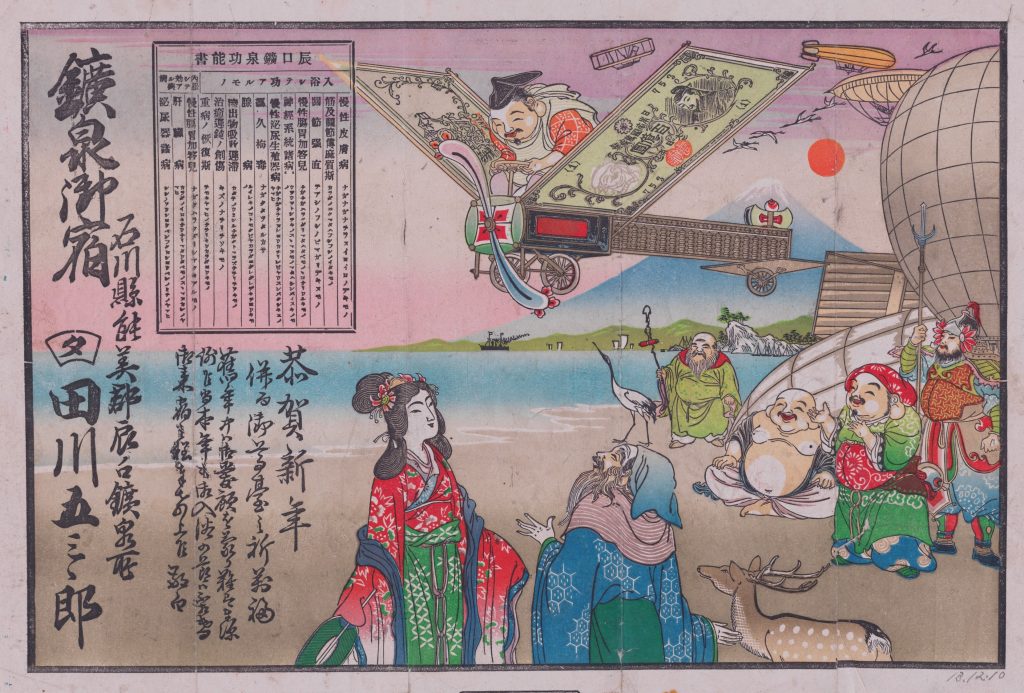

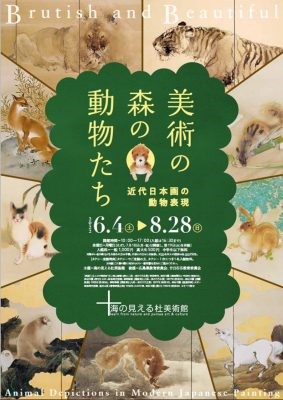

11月3日より、展覧会「引札―新年を寿ぐ吉祥のちらし―PartⅡ」が開催中です。当館の引札は昨年の展覧会でもご紹介したのですが、まだまだご紹介しきれなかった作品もあり、今年も開催となりました。

引札は、明治から大正にかけて隆盛した、広告のための印刷物で、商店が年末年始にお得意様に配布したものを、特に「正月用引札」と言っています。年末年始にふさわしく、おめでたいモチーフが画面に描かれています。当時の幸せを呼び込むと考えられたもの、あるいは人々の幸せのありかたがそこにあると言えるでしょう。

前回同様、今回も「かわいい」「おもしろい」という声を来館の皆様からいただいておりますが、意外な作品が好評で、担当としても驚いております。

掛け軸に描かれた大黒が持つ打出の小槌から、お金がどんどん湧いてきています。真ん中の男性はそれを三方で受け、右側のお嬢さんはこぼれたお金をかき集めています。

ここに表されているのは、「お金があったらいいな~」という素直な気持ちではないでしょうか。

美術館では多くの場合、画家の誰かが作った立派な芸術を鑑賞して、なにを表現しているのかを読み取る、というなかなか大変な作業をしてしまいがちですが(それは私に限ったことではないでしょう)これら引札を見てまず受け取るのは、「長寿!富!商売繁盛!家庭円満最高!」という、非常に簡単なメッセ―ジです。

こうした絵画は共感できる部分も多いですし、この率直さがいっそ気持ちよいということで、美術に親しんだ人にとっても新鮮に思えて好評なのかもしれませんね。

宝船に乗ってやってくる姿が定番の七福神も、引札の世界ではお札の羽の飛行機でやってきます。率直に、神様が富(それも紙幣というかたちで)をもたらしてくれることを願っている絵です。

ちなみに今回、すべての作品に解説がついているわけではありませんが、作品の情報を書いたキャプションにちょっとした一言を添えています。何かを解説していると思いきや、私の感想がほとんどです。ぜひ見てみてくださいね。

全部こんなギラギラした欲望を描いた絵画なの、疲れるわと思われるかもしれませんが、こんなチルい絵画も展示しております。こちらはスタッフに好評の作品です。恵比寿さんたちがお酒を手にしながら談笑しています。こんな時間を明治の人たちも持っていたんでしょうか。

展覧会は12月25日までです。引札の世界をぜひのぞいていただければ幸いです。

森下麻衣子

2022年12月20日発売予定の『國華』第1526号は「特輯 海の見える杜美術館所蔵 蘇州版画」です。

この特集号は、上智大学名誉教授の小林宏光氏、元町田市立国際版画三美術館の河野実氏、大和文華館・あべのハルカス美術館の浅野秀剛氏、東京大学の板倉聖哲氏と当館の青木が中心となって発足、運営されてきた中国版画研究会の調査研究活動の成果の一つです。

詳しくは朝日新聞出版のHPをご覧ください。

朝日新聞出版 最新刊行物:雑誌:國華:國華 第1525号 第128編 第4冊 (asahi.com)

またもう一方の成果に2023年3月11日から開催される「蘇州版画の光芒 国際都市に華ひらいた民衆芸術」があります。

ぜひお越しください。

さち

『國華』 KOKKA

第1526号 第128編 第5冊

定価 7000円+税

2022年12月20日発売予定

特輯 海の見える杜美術館所蔵 蘇州版画

<論文>

蘇州版画研究の可能性 姑蘇呂雲臺、呂君翰発行の初期遺存作品から見えること

執筆=小林宏光(上智大学名誉教授)

<解説>

清 三百六十行図・姑蘇閶門図

執筆=小林宏光(上智大学名誉教授)

清 諸国進貢図

執筆=塚本麿充(東京大学)

清・管聯原画 阿房宮図

執筆=青木隆幸(海の見える杜美術館)

清 美人鸚哥図

執筆=青木隆幸(海の見える杜美術館)

清 瑶池献寿図

執筆=青木隆幸(海の見える杜美術館)

清・丁應宗原画 西湖十景図

執筆=板倉聖哲(東京大学)

清・達禮善原画 関夫子像

執筆=浅野秀剛(大和文華館)

清 万事吉兆図

執筆=田辺昌子(千葉市美術館)

<図版>

三百六十行図・姑蘇閶門図

[図版1・2カラー]

広島県 海の見える杜美術館

清・雍正12年(1734) 木版墨摺筆彩 掛幅 2幅

右幅:縦110・4㎝ 横56・0㎝ 左幅:縦109.2㎝ 横56・1㎝

諸国進貢図

[図版3・カラー]

広島県 海の見える杜美術館

17世紀 木版多色摺 紙 1枚 縦37.0㎝ 横58.0㎝

管聯原画 阿房宮図

[図版4・カラー]

広島県 海の見える杜美術館

18世紀 木版墨摺 まくり 2枚 各縦60.0㎝ 横35・4㎝

美人鸚哥図

[図版5・カラー]

広島県 海の見える杜美術館

18世紀 木版墨摺筆彩 掛幅 1幅 縦108.2㎝ 横45・0㎝

瑶池献寿図

[図版6・カラー]

広島県 海の見える杜美術館

18世紀 木版墨摺筆彩 掛幅 1幅 縦84・1㎝ 横47・9㎝

丁應宗原画 西湖十景図

[図版7・カラー]

広島県 海の見える杜美術館

18世紀 木版墨摺筆彩 掛幅 1幅 縦106.8㎝ 横57・1㎝

達禮善原画 関夫子像

[図版8・カラー]

広島県 海の見える杜美術館

清・康熙43年(1704)款 石碑拓本 掛幅 1幅 縦109・4㎝ 横65・6㎝

万事吉兆図[図版9・カラー]

広島県 海の見える杜美術館

18世紀 木版墨摺筆彩 掛幅 1幅 縦90・1㎝ 横52・7㎝

國華編輯委員

主幹 佐野みどり

河野 元昭

小松 大秀

島尾 新

佐藤 康宏

佐藤 道信

大久保純一

奥 健夫

板倉 聖哲

顧問

辻 惟雄

小林 忠

発行

國華社

郵便番号 104-0045

東京都中央区築地 5-3-3 築地浜離宮ビル 3階

電話 03-5550-5015 or 03-5540-7650

ファクシミリ 03-5540-7651

こんにちは。特任学芸員の岡村嘉子です。現在、海の見える杜美術館の企画展示室では、日本絵画に描かれた、古今の楽しい集いの様子を展覧する「賑わい語り戯れる」展が開催中です。お祭りや参詣など、ハレの日を祝う町のざわめきが聞こえてくる屏風や、宴席や行楽の楽しさが伝わる絵巻、ごく限られた親しい者同士で心置きなく過ごすひとときが刻まれた歌麿の肉筆画、さらには、集いの余韻を味わわせてくれる宴席での寄せ書きなど、集いの機会がもたらす至福のひとときが、展示室いっぱいに紹介されています。

私も、コロナ禍において人との接触が制限されたときに、もっとも恋しくなったのは、懐かしい人々の顔と、まさにこの展示室に漂う集いの雰囲気でした。そこで、香水瓶展示室でも、企画展のテーマに沿う関連作品をいくつか出品しました。

例えば、社交にいそしむ18世紀のフランス貴族に愛用された、こちらの3色のガラスの香水瓶です!

左手前から中央奥へ:《香水瓶》フランスまたはボヘミア、金属部分はフランス、1740年頃。《香水瓶》フランスまたはボヘミア、金属部分はフランス、1730年頃。《香水瓶》フランスまたはドイツ、1730年頃。すべて海の見える杜美術館蔵。写真はI学芸員撮影。©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

ヴェルサイユ宮殿を現在の絢爛豪華な姿へと変えたルイ14世の治世末期に始まり、フランス革命によりブルボン王朝の栄華が終焉を迎えるルイ16世の治世に終わる、貴族文化がもっとも爛熟した18世紀。当時は、貴族たちが着飾って集い憩う様々な催しが頻繁に行われていました。

そのなかにあって、ヨーロッパ中から「よき香りのする宮廷」と呼ばれたのは、ルイ15世の宮廷です。ちなみに、先王のルイ14世も香水を愛しましたが、その強い愛ゆえに使いすぎてしまい、彼の晩年にあたる18世紀初頭には、天然の花以外の香りは、体が受け付けなくなってしまったと伝えられています。彼の時代の香りはムスクやアンバーなど動物成分の入ったものでしたので、彼のように四六時中、いたるところで漂わせていたならば、しかもそこに集う皆が香りを纏い、それらが交じり合っていたならば……、おお、さもありなん、と思わずにはいられません。

ルイ15世の宮廷に話を戻しますと、彼と宮廷人もルイ14世と同様に、香水をこよなく愛していたので、空間に香が立ち込める燻蒸やポプリを使い、香りのなかで生活しました。そして、これまたルイ14世と同じく、ルイ15世は日々の身繕いや装いにも香りをふんだんに使いました。彼は芳香水や芳香酢などで体をマッサージし、香料を入れて入浴し、肌着や衣服、ハンカチや手袋、扇子などの小物類に至るまで、香りをしたためました。ただし、この時代には香りの主流が、軽めのフローラル・ノートへと変わっていたおかげもあったでしょう。ルイ15世は先王とは異なって、晩年まで香りに囲まれて暮らすことができたのです。

ところで、彼らがこれほどまでに香りに執心していたのは、なにも、単なる趣味の問題だけではありませんでした。というのも、当時の香りは、新型コロナウィルス蔓延を経験した私たちであれば他人事とは思えない、ある伝染病が生んだ衛生観念と深く結びついていたからです。そう、それはペストです。この伝染病の流行は、16世紀の蔓延以来、この18世紀半ばまで断続的に各地で生じては人々を苦しめていました。発生当初は要因がわからなかったものの、医学の発展によって、この時代になると、吸い込んだ空気と、風呂と身繕いに使われる水がペストを引き起こすと考えられるようになりました。特に空気は、悪臭が瘴気を運ぶとみなされたため、兎にも角にも香りのよい空気を吸うことが、解決策とされたのです。このように、良い香りを嗅ぎさえすれば、体内バランスが良好に保たれると広く考えられていたからこそ、王侯貴族がこぞって香りを求めていたのですね。

今日であれば、「どうかその前に換気を……」とひとこと言いたくなりますが、空気を一変させるためには、換気よりも、良い香りの空気で空間を満たすことが当時は推奨されていたのです。

さて、いつでもどこでも香りとともにありたいと願う王侯貴族に応えたのが、今回ご紹介する香水瓶です。これは、外出時に使う香水瓶として、流行したものでした。王侯貴族の狩猟は、社交上の大切なレジャーですが、そのような集いの場面にも使われたとされています。香りは、社会的地位の高さを表すものでもあったので、自分が何者かであるかを語らずとも他者に理解させるためにも、重要であったのです。

《香水瓶》フランスまたはボヘミア、金属部分はフランス、1740年頃、ルビーガラス、金属に金メッキ、海の見える杜美術館 PERFUM FLACON France or Bohemia-France for mount C.1740, Ruby glass, gilt metal, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

香水瓶のフォルムを見ると、胴体部分が平たく、装飾もあっさりとしています。これはポケットに忍ばせられるように、過度な装飾が廃されているのです。まさに機能美が追求されているのですね。

しかし時代の趣味の信条はあくまでも、華美であること✨。そこで、単なる簡素な香水瓶にならぬよう、豪華さがガラスの色合いにて追求されました。上の画像の作品には、なかでも最高級とされたルビー・レッドが使われています。この色は、金粉を含むことでようやく生み出される色であり、最も希少価値のあるものでした。

では、他の色はいかがだったのでしょう? 例えば、こちらの青色です。

《香水瓶》フランスまたはボヘミア、金属部分はフランス、1730年頃、青色ガラス、金、海の見える杜美術館 PERFUM FLACON France or Bohemia-France for mount C.1730, blue glass, gold, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

青色も、重要視された色の一つです。これは、青という色が、神から王権を授けられたフランス王を象徴する特別な色であったからです。そういえば、数々の絵画に描かれた、大聖堂での戴冠式で王が纏うのも、青い衣ですね!

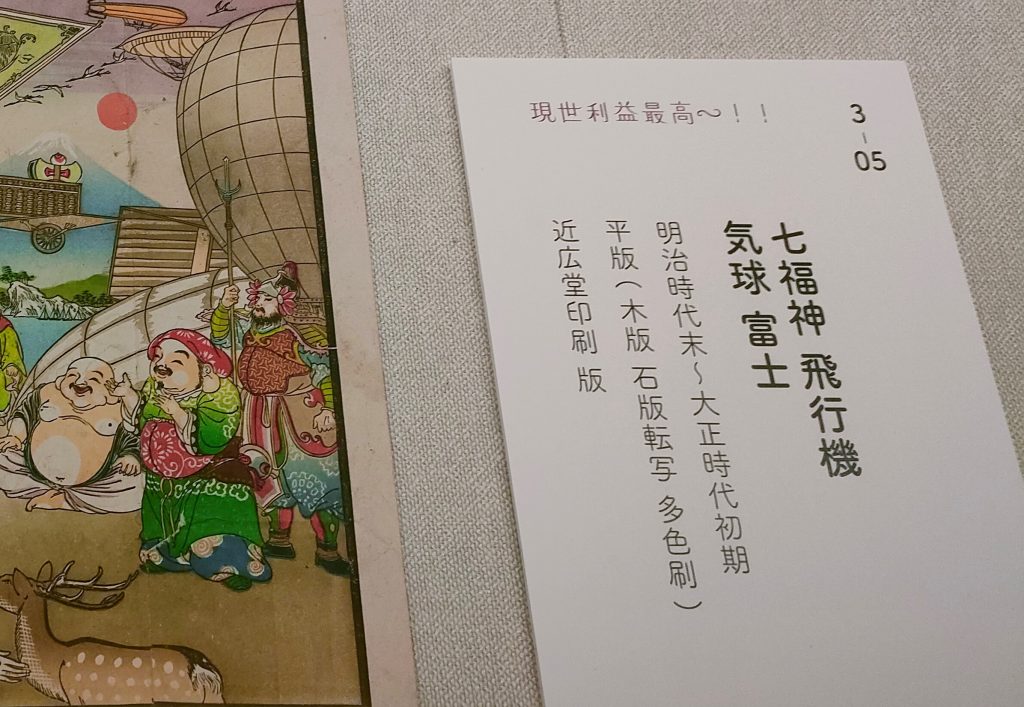

ではこちらの作品のような緑色はいかがでしょう?

《香水瓶》フランスまたはドイツ、1730年頃、緑色ガラス、銀、海の見える杜美術館 PERFUM FLACON France or Germany C.1730, green glass, silver, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

この緑色は、酸化ウランと銅を加えることで生まれた色です。この色は、前述の2色に比べると豪華さが劣ります。

しかし、本作品の価値は、色よりもその彫金の見事さにあるのです。その部分を拡大してみると、、、👇

香水瓶の口部分に施された、この非常に繊細な彫りは、本作品を手がけた金銀細工工房の卓越した技術を十分に伝えるものです。しかも、栓のモチーフとなっているのは、なんと仏陀! おりしも当時は、中国趣味が流行していたことを考えますと、この持ち主の部屋には、美しい東洋磁器も多数飾られていたのかしらと、持ち主のインテリアまで、あれこれ想像が掻き立てられます。

約60年ぶりに生じた1720年のマルセイユの大ペストや1722年の再拡大のように、忘れた頃に断続的に到来する感染症。色とりどりのガラスの香水瓶は、感染症の脅威を経験したからこそ、予防効果を期待して香りを用い、美しく装って、人々との交流を大切にした昔日の人々の存在を教えてくれます。それは、約300年後にパンデミックを経験した私たちにとって、尊い遺産のひとつではないでしょうか。

岡村嘉子 (特任学芸員)

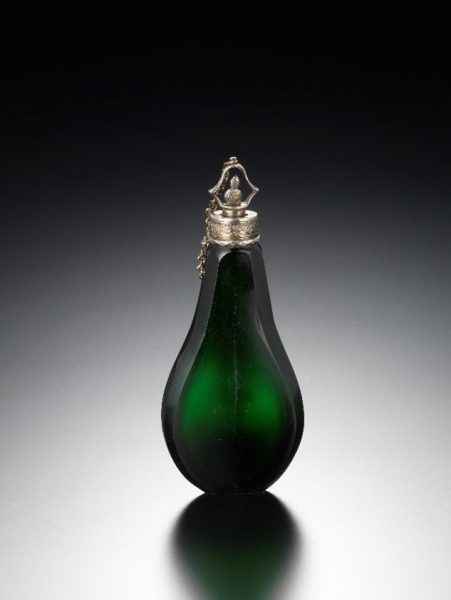

こんにちは。特任学芸員の岡村嘉子です。前回に引き続き今回も、当館企画展示室で開催中の「美術の森の動物たち 近代日本画の動物表現」展にちなみ、愛らしい動物をかたどった、とっておきの香水瓶の数々をご紹介いたします!

前回は、フランスの老舗香水製造会社ドルセー社とクリスタル・メーカー、バカラ社の渾身の作たる、1910年代の香水「トゥジュール・フィデール」の香水瓶をご紹介しました。当館の所蔵作品には、忠犬パグ公とつい呼びたくなる、この愛らしい小型犬パグを主題とした香水瓶が他にもあり、なかでも18世紀のイギリスの磁器製香水瓶は必見なのです。新旧並べてみると……

左:《パグ》イギリス、セント・ジェイムズ、1750-1755年、海の見える杜美術館©海の見える杜美術館、CARLIN, England Saint James, Ca.1750-1755, enamel,or, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima右:ドルセー社、ケース付き香水瓶《イヌ》、香水:トゥジュール・フィデール、デザイン:ジョルジュ・デュレーム、1912年頃、透明クリスタル、灰色パチネ、製造:バカラ社、海の見える杜美術館, D’ORSAY, CHIEN FLACON WITH ITS CASE Design by Georges Deraisme-C.1912, Transparent crystal,grey patina, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ※夏期展示出品作品。

おお、同じポーズです! パグが体現する忠誠心や愛くるしさを表現するには、王道のポーズなのですね。

さて、磁器製のパグ犬の香水瓶を見ると、柔らかそうな毛並みが、ベージュ色のグラデーションで見事に再現されています。この繊細さや色調は、当時のイギリスが採用した軟質磁器の特徴のひとつです。

磁器製造に関して、ヨーロッパの他国に後れをとっていたイギリスが、最初の陶磁器窯を誕生させたのは、1743年頃のこと。ロンドンのチェルシー窯でした。そして、2番目に登場したボウ窯が、1748年に磁器の成分配合を開発すると、いくつもの新たな陶磁器窯がそれに続きました。本作品を製造したセント・ジェイムズ窯もその一つです。本作品の制作年を見てみますと、1750-1755年です。つまり、ボウ窯の開発から、わずか2年後なのです。当時のイギリスでの磁器興隆の勢いが、よくうかがえますね。

セント・ジェイムズ窯が製造したパグの香水瓶は、人気が高く、またこの窯が1760年に活動を止めたこともあって作品数が少ないため、数多くの模造品が出回っています。その点でも、ぜひ展示室で実物が放つ完成度をご覧頂きたい作品です。

さて、動物といえば、夏の庭に棲息する昆虫類も忘れられない存在ですね。続いては、この夏の香水瓶展示室に並ぶ、昆虫をモティーフとする2点の香水瓶をご紹介します。

ロジェ・ガレ社 香水瓶《シガリア》、デザイン:ルネ・ラリック、1910年、透明ガラス、エナメル彩、茶色パチネ、製造:ルネ・ラリック社、海の見える杜美術館, ROGER&GALLET, CIGALIA FLACON WITH ITS CASE Design by René Lalique 1910, Transparent glass, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ※夏期展示出品作品。

まずは、きっと皆様がその声を日々耳にしておられるであろうセミです。日本の夏の風物詩であるセミは、フランス南部、プロヴァンス地方の代表的な生き物でもあり、幸運の象徴として古くから親しまれています。

目を閉じて、日本のセミの鳴き声を想像すると、決まって、夏の蒸し暑さ(ときに茹だるような……)も一緒に思い起こされるのは、きっと私だけではないでしょう。ところがフランスで耳にしたセミの鳴き声となると、心地よい暖かさと乾いた空気が思い出されるのです。そのような違いがあるなかで、ヴァカンスをこよなく愛するフランスの人々にとってのセミは、夏のひたすら楽しい思い出とともにあるものなのです。

ルネ・ラリックは、その明るく穏やかなイメージを、瓶の四隅で4匹のセミが羽を広げて休む香水瓶に込めました。彼がデザインした、木製の専用箱も、ぜひご覧くださいませ。

昆虫主題の2点目は、テントウムシです。

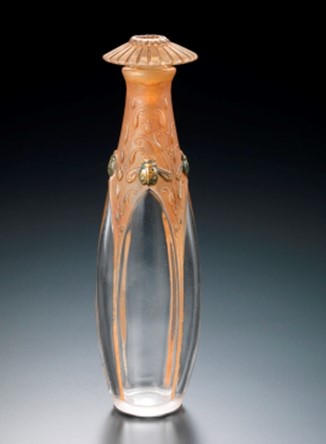

デピノワ・エ・フィス社 香水瓶《テントウムシ》、デザイン:モーリス・デピノワ、1918年、透明ガラス、エナメル彩、茶色パチネ、製造:デピノワ・エ・フィス社、1918年頃、海の見える杜美術館, DEPINOIX&FILS COCCINELLES FLACON WITH ITS CASE Design by Maurice DEPINOIX 1918, Transparent glass, enamel,Brown patina, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ※夏期展示出品作品。

テントウムシは、太陽に向かって羽ばたくことから、洋の東西を問わず、様々な幸運のイメージと結びついています。本作品では、すらりとした瓶によって、羽を広げたテントウムシが天高く力いっぱいに飛んでいく様子が強調されています。瓶の持ち主が、新たな挑戦をする際のお守りになってくれそうな香水瓶ですね。

動物たちが、活発に活動する夏。美術館の庭園と展示室で、生を謳歌する愛すべき小さな生き物たちの様子をお楽しみくださいませ。

岡村嘉子