(アール・デコ様式のクロワ=ルース劇場、リヨン)

(アール・デコ様式のクロワ=ルース劇場、リヨン)

こんにちは、特任学芸員の岡村嘉子です。前回の香水散歩で、リヨンのコンフリュアンス美術館前編を取り上げたのは3月初旬のこと。この約1か月のうちに、新型コロナウィルスの世界的な蔓延によって、世界各地の、とりわけフランスの状況は著しく様変わりいたしました。外出禁止を求める大統領令が発せられ、通りに響くにぎやかな街の声をもはや聞くことはできません。私の大切な友人の家族もこのウィルスに感染しています。そのような状況から、前編とともに用意していた後編をそのまま発信する前に、ひと言添えさせて頂きたく存じます。

後編を改めて読み返してみると、わずか数か月前にリヨンで経験したことのすべてが、手の届かない遠い過去の物語のように感じ、いいようのない喪失感に襲われます。しかしながら、その一方で、希望さえ捨てずに正しくなすべきことをしていれば、いつかきっと、そう遠くない未来に、あのリヨンの活気ある姿が戻ってくると信じています。教育担当者が見守る中、好奇心溢れる子供たちでにぎわう美術館展示室、肩を寄せ合って座るような超満員の劇場、「ビズ」と呼ばれる互いの頬を寄せ合う挨拶、抱擁や握手、心から余裕のある微笑み、そのような人と人の触れ合いが、そこかしこに見受けられるリヨンの日常が戻るその日を夢見ながら、後編を発信させて頂きます。

***

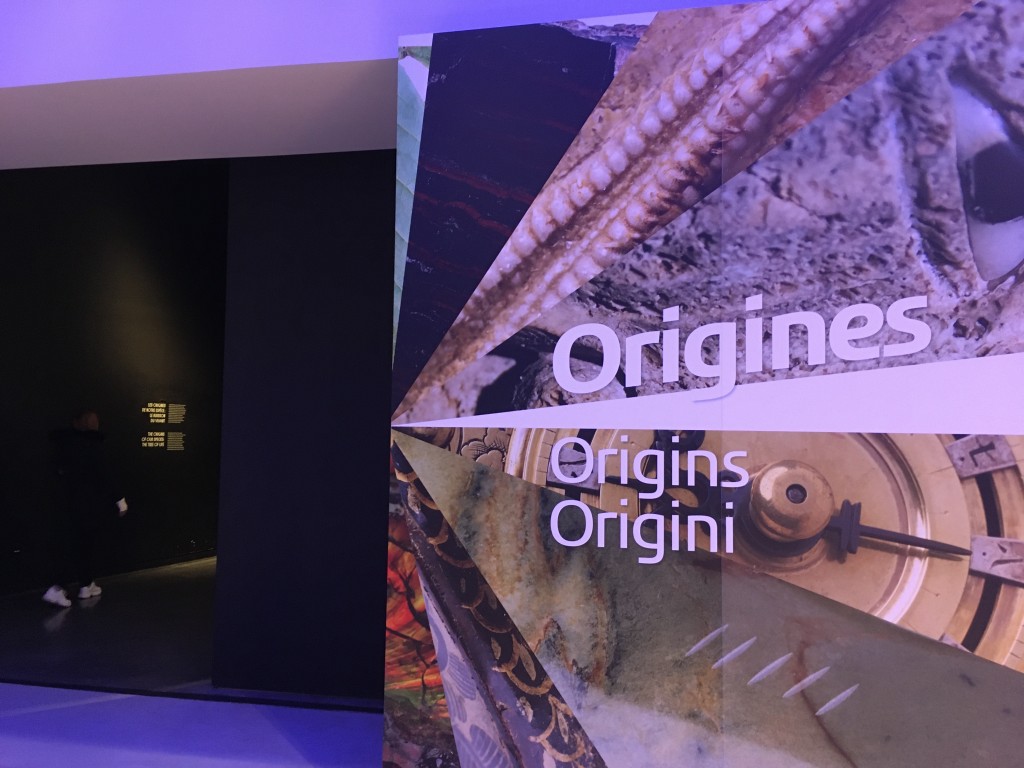

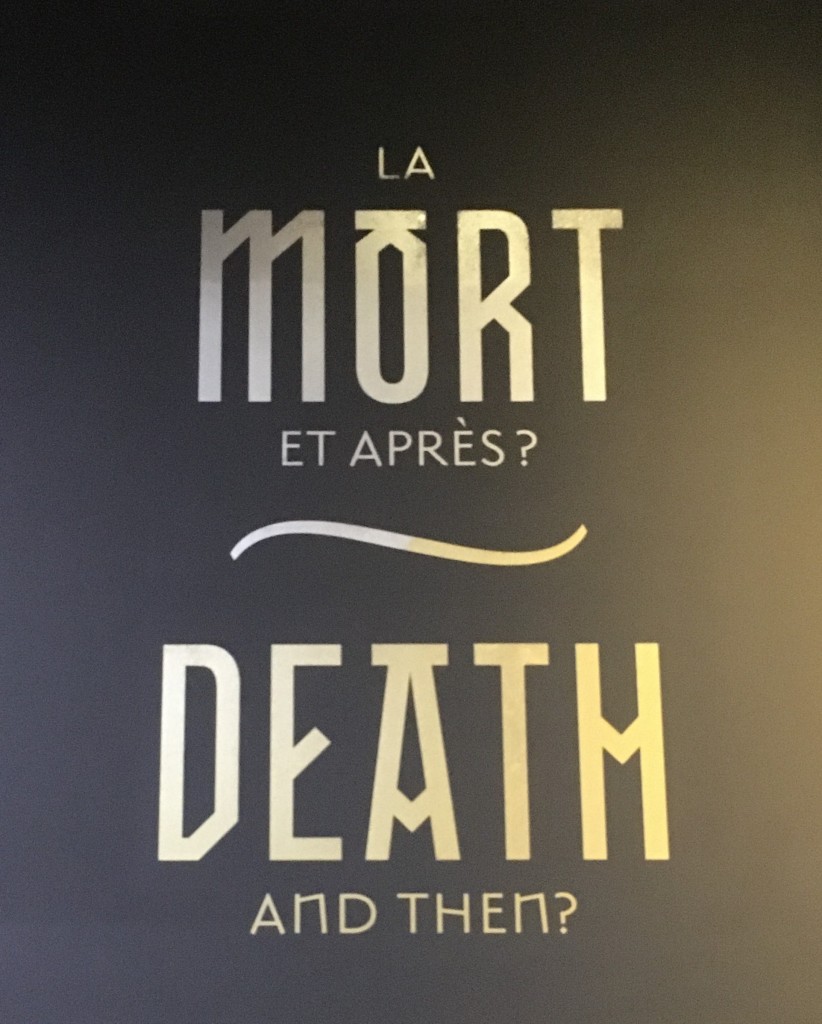

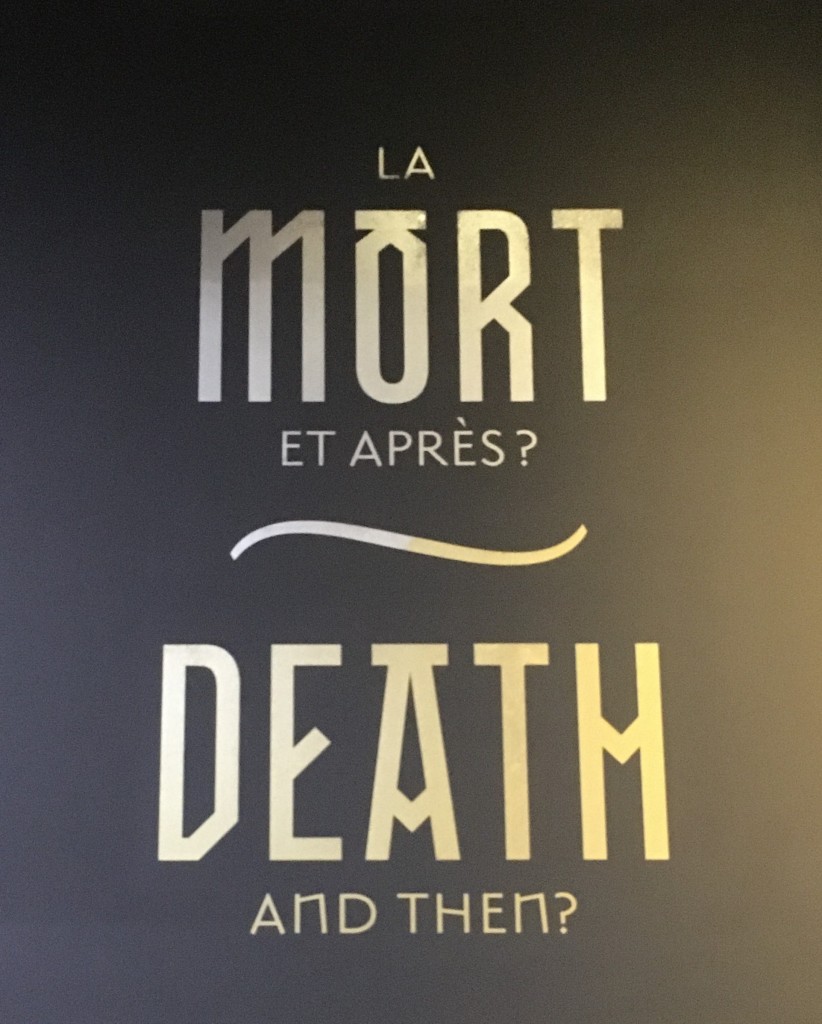

さて、コンフリュアンス美術館には4つの常設展示室がありますが、そのいずれにおいても、この世界の多様性に目を見張らずにはいられない、充実した展示となっています。なかでも最後の展示室、「永遠」展示室は、この美術館の姿勢が端的に表れているように感じました。

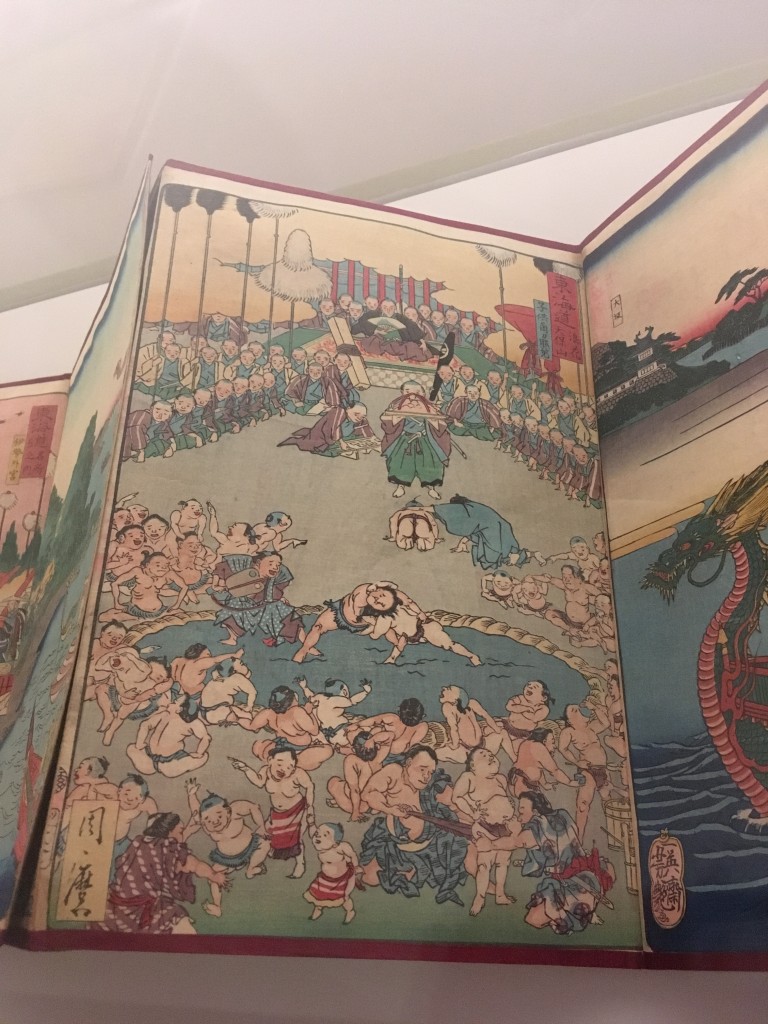

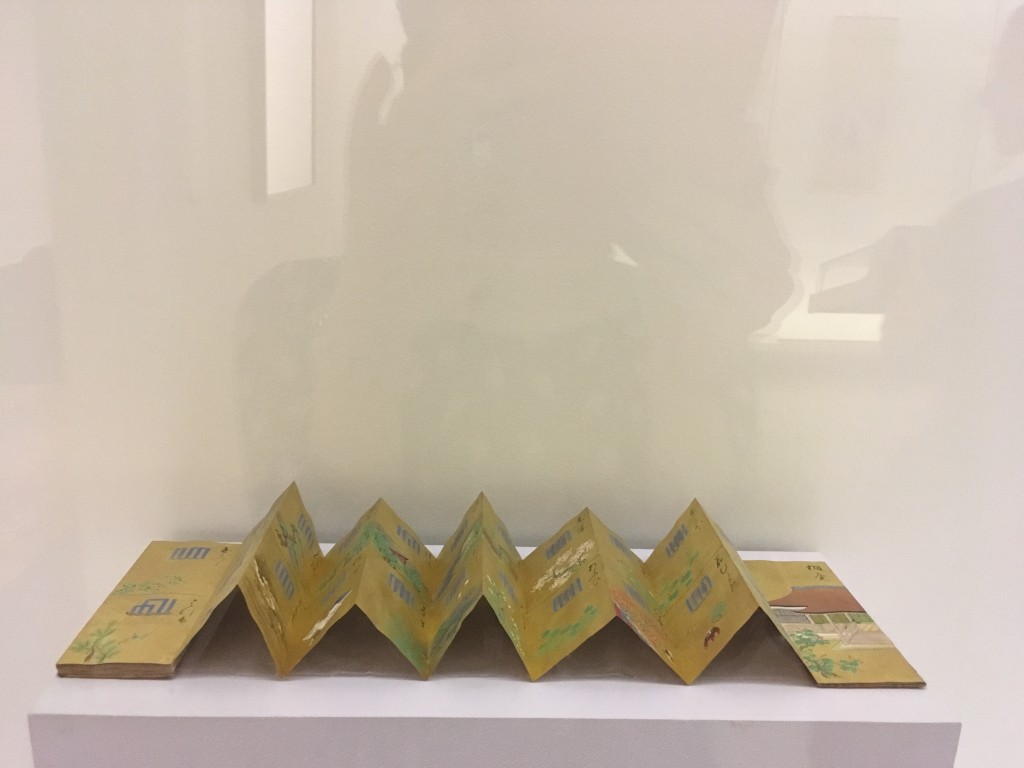

「あの世のヴィジョン」なる副題のついた「永遠」展示室は、死んだらどうなるのかな?という、誰しも一度は抱くであろう素朴な疑問がテーマのひとつとなっています。

ここでは、アメリカ先住民の楯やペルーの女性ミイラ、アフリカのガボンの仮面や、穏やかな顔をしたクメールの17世紀の涅槃像等を通じて、様々な文化圏における死のとらえ方が紹介されています。古代エジプトのコーナーでは、棺に入ったトバスティスのミイラや、死者の臓器を入れるのに使われたカノポス容器やお化粧セットをはじめ、極めて珍しいエジプト先史時代ナガダ期のミイラも展示されていました。当時のミイラづくりには、香料の使用が考えられているので、「香りとあらば世界中のどこへでも!」の私としては食い入るようにして見てしまいました。

こうして展示を辿るに従い、それまで漠然と抱いていた「死」の忌むべきイメージが徐々に払しょくされていくから不思議です。

さらにこの展示室が印象深いのは、過去の遺物の展示だけでは終わらないところです。展示室の片隅に設置された視聴覚コーナーでは、現代社会における死について、今日の医師や弁護士、哲学者の見地を知ることができます。この展示からは、過去の事物を見つめるのは、単に過ぎ去った時代についての物知り博士やある専門分野のマニアを量産させるためではなく(それもとても大事ですが!)、あくまでも現代の様々な問題の解決の糸口を見つけるためであるという美術館の姿勢が伝わってまいります。つまり、見つめているのは、過去ではなく現在、あるいはその先の未来なのです。そう考えると、コープ・ヒンメルブラウの設計による、あの極めて未来的な造形の美術館建築にも、妙に合点がいくのです。

(近未来を彷彿させる「脱構築」空間。美術館上階の空中回廊。コープ・ヒンメルブラウ設計)

(近未来を彷彿させる「脱構築」空間。美術館上階の空中回廊。コープ・ヒンメルブラウ設計)

おそらくこの姿勢は、コンフリュアンス美術館の所蔵品の一部を蒐集した、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍した実業家、エミール・ギメ(Emile Guimet 1836-1918)の考え方を継承したものと思われます。ギメは、第13回「香水散歩」で (頂相〔禅僧の肖像のこと〕や甲冑等が並ぶ日本展示コーナー)

(頂相〔禅僧の肖像のこと〕や甲冑等が並ぶ日本展示コーナー)

さて、話をギメに戻しますと、リヨンとパリの2つのギメ美術館は、ある共通したギメの願いが込められたものでした。それは、非西洋の文物、とりわけ宗教に関する文物を一堂に集め、系統立てて陳列し、世界各地に存在する、叡知のつまった様々な考え方を多くの人に知らしめて、西洋で生じている社会問題の解決の手立てにしたいというものでした。つまり、彼が宗教に注目したのは、信仰のためではなく、世界各地の宗教が有する哲学にこそ関心があったからなのです。

古今東西の文化を、コンフリュアンス(合流、あるいは結集)させて、よりよい未来を作り出そうとするコンフリュアンス美術館の理念は、約150年も前からこの地に根付いていたのですね。

ところで、ギメはリヨンでもう一つの重要な試みをしています。それは、美術館に併設した東洋語学校の設立です。彼は、文物の紹介だけではなく、語学学習や人とのつながりを通じて、異文化間の相互理解が進むことを願いました。ときは1870年代後半、既にフランスには日本語の語学学校がありましたし、日本でもフランス語が学ばれていました。しかしながらそれは、いくつかの例外はあるにしても――特にフランス人の学ぶ日本語講座に関しては――、実地で使用されている言語との差が大いにあるものでした。彼はそのことを1876年の来日時、フランス人通訳者と日本人通訳者をともない、日本横断の旅路を辿るなかで知ることとなります。そこで彼は帰国後に、日本人通訳の青年たちを留学生兼語学教師としてリヨンに招き、日仏交流の懸け橋としたのです。

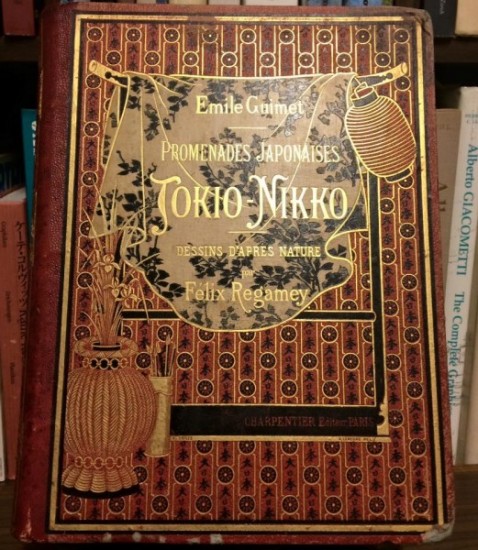

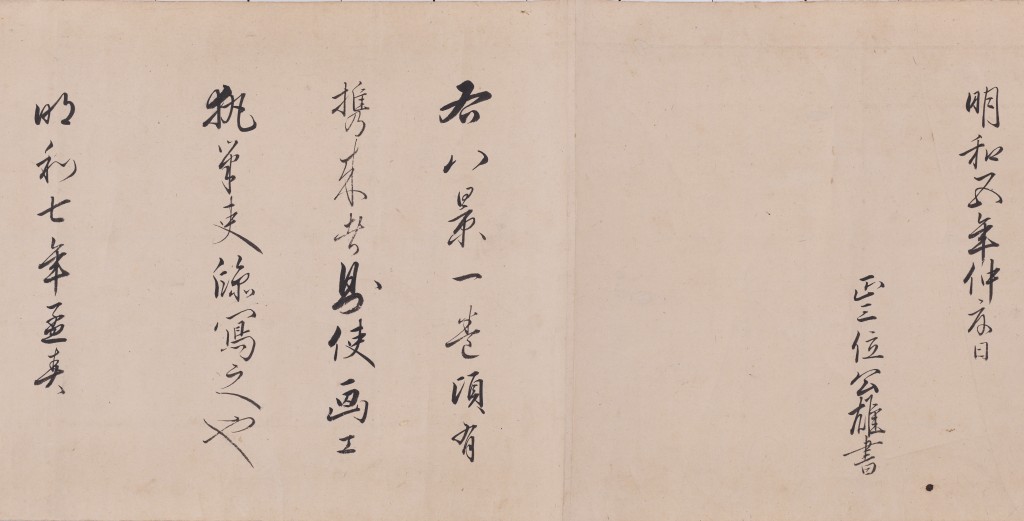

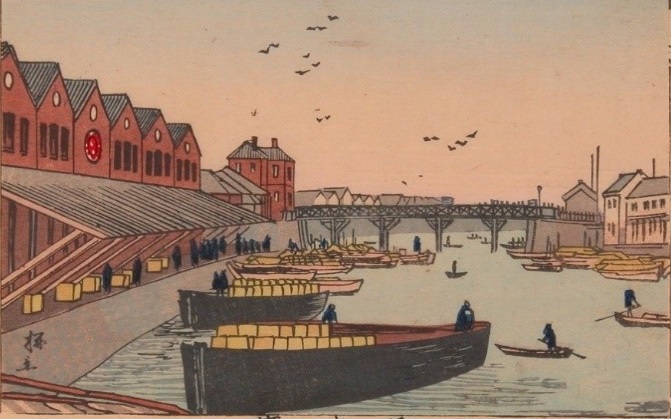

後の時代に多大なる影響を与えることとなったギメの数々の試みをつぶさに見ていくと、彼にとって、たった一度の日本旅行がどれほど大きなものであったのかと思い至ります。彼が日本にやってきた1876年(明治9年)当時は、急進的な廃仏毀釈はおさまっていたものの、江戸時代までの従来の価値観に基づく生活と、開国や大政奉還を経て誕生した明治政府のもと、近代化の相貌がそこかしこで混在する時代でした。例えばギメは、来日前に親しんでいた「江戸」という町の名すら跡形もなく消えて、「東京」という名にすり替わっていたことがすぐに理解できずに、当惑しています。

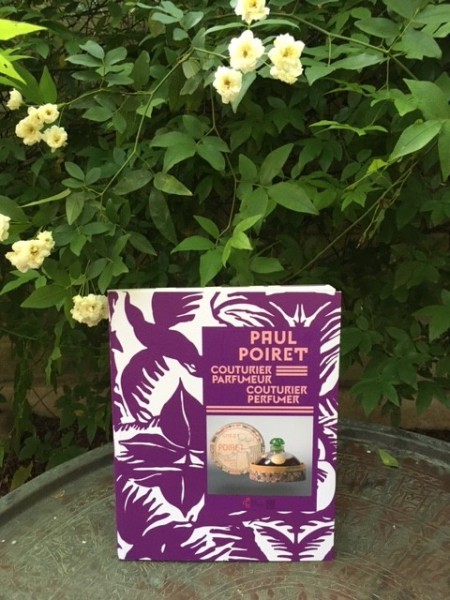

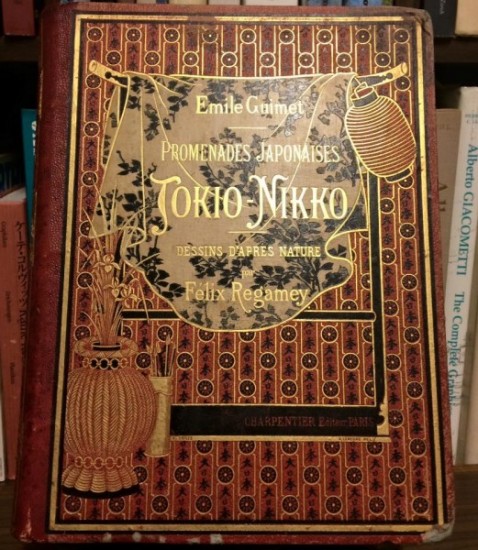

彼は帰国後、この激動の最中にある日本で目にしたものや耳にしたこと、それについて思うところを克明に記し、日本旅行記として出版しました。この著作は、今日に至るまで幾たびも復刊や翻訳がなされ、世界の多くの人々に親しまれています。

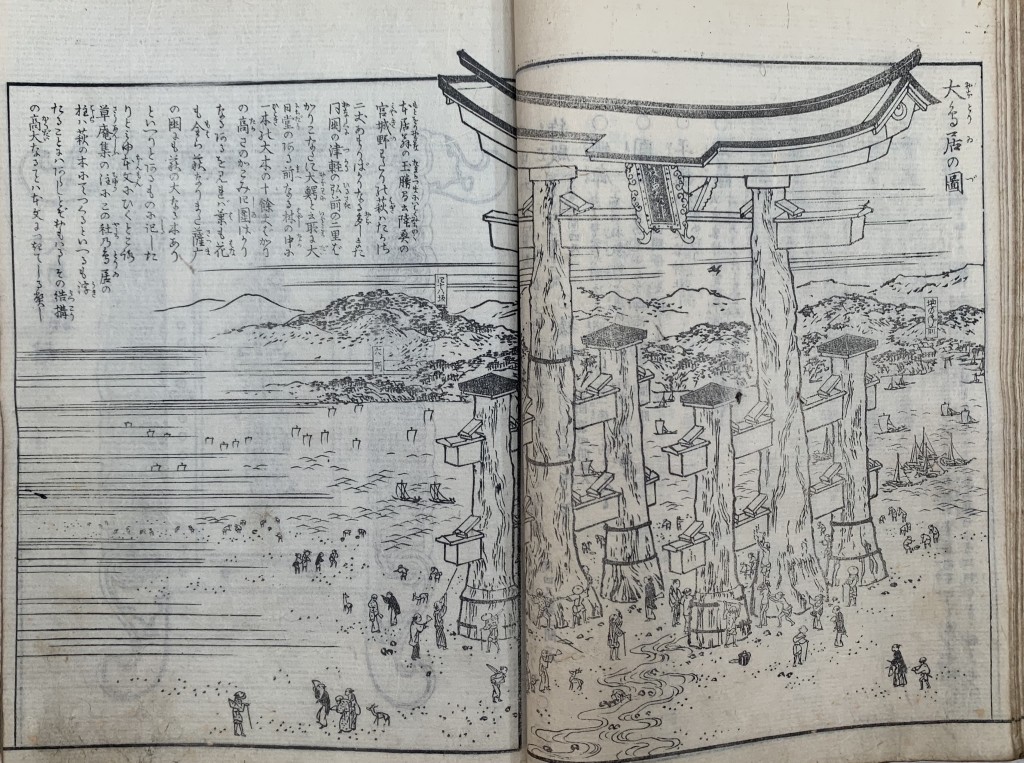

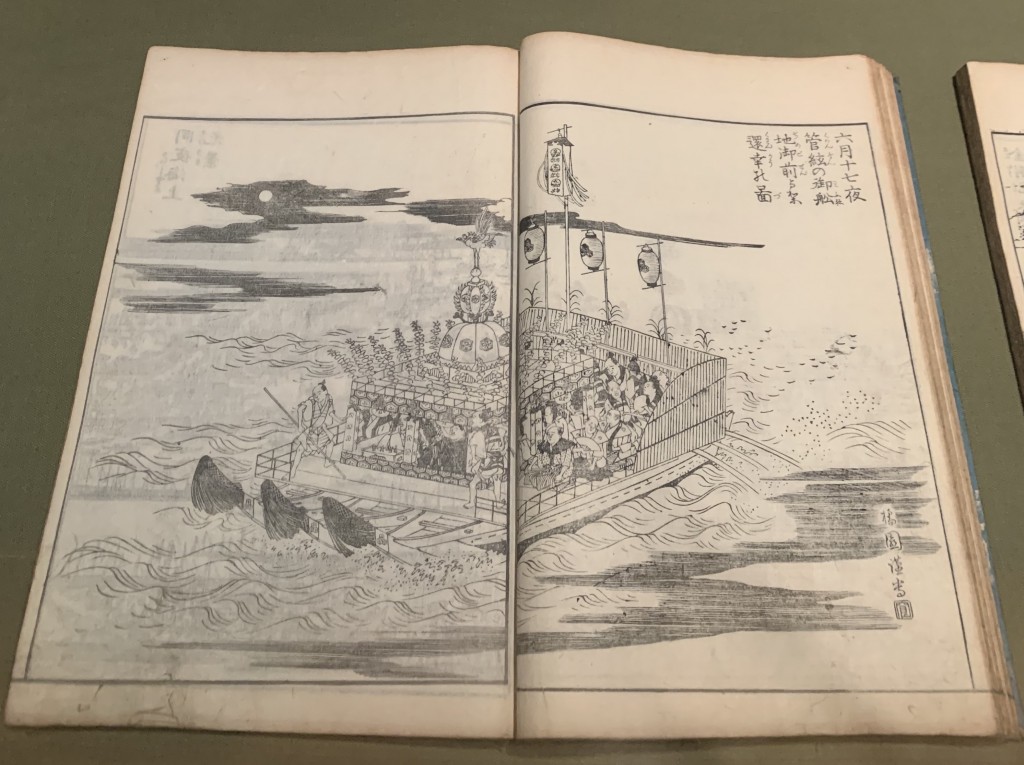

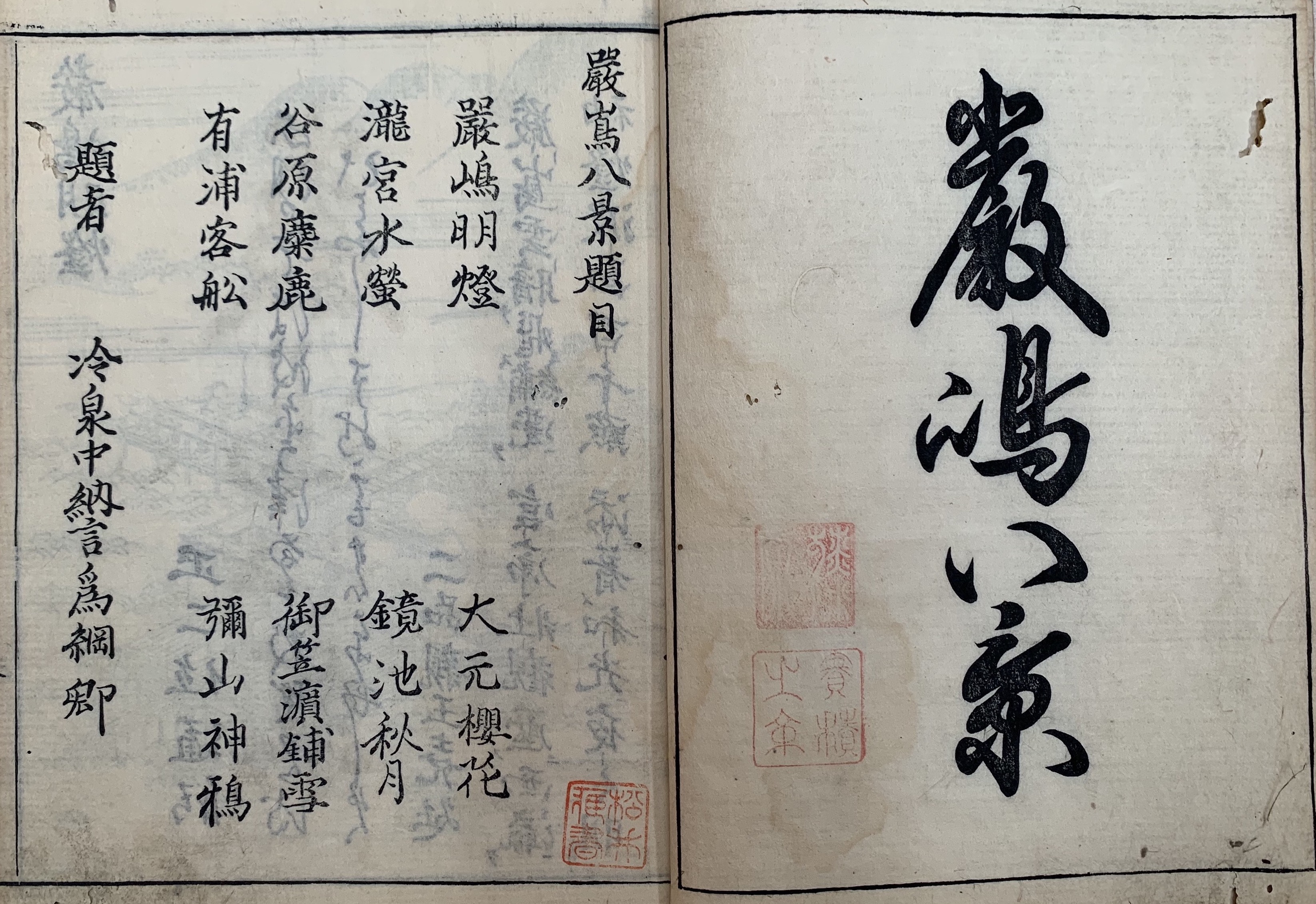

(ともにエミール・ギメ『明治日本散策 東京・日光』初版。Emile Guimet, Promenades japonaises Tokio-Nikko, Editions G・Charpantier,1880.Coll.Yoshiko Okamura、 岡村嘉子蔵)

(ともにエミール・ギメ『明治日本散策 東京・日光』初版。Emile Guimet, Promenades japonaises Tokio-Nikko, Editions G・Charpantier,1880.Coll.Yoshiko Okamura、 岡村嘉子蔵)

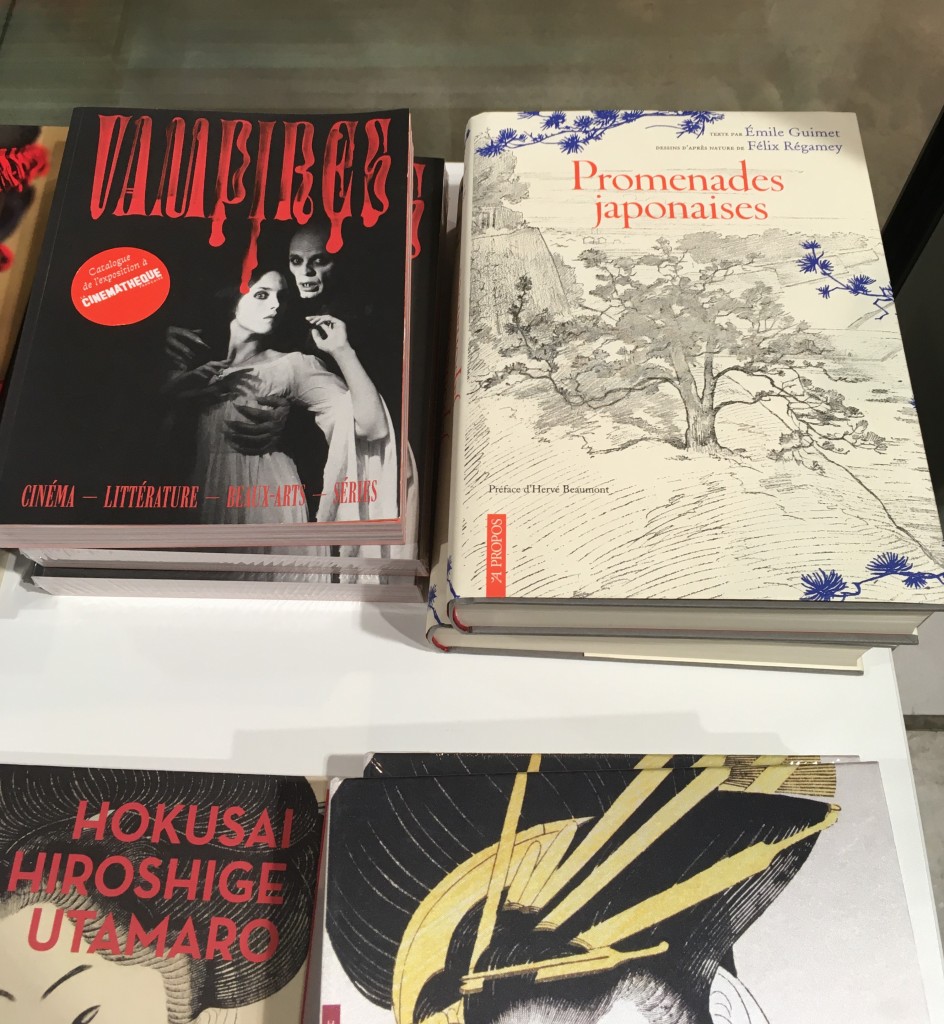

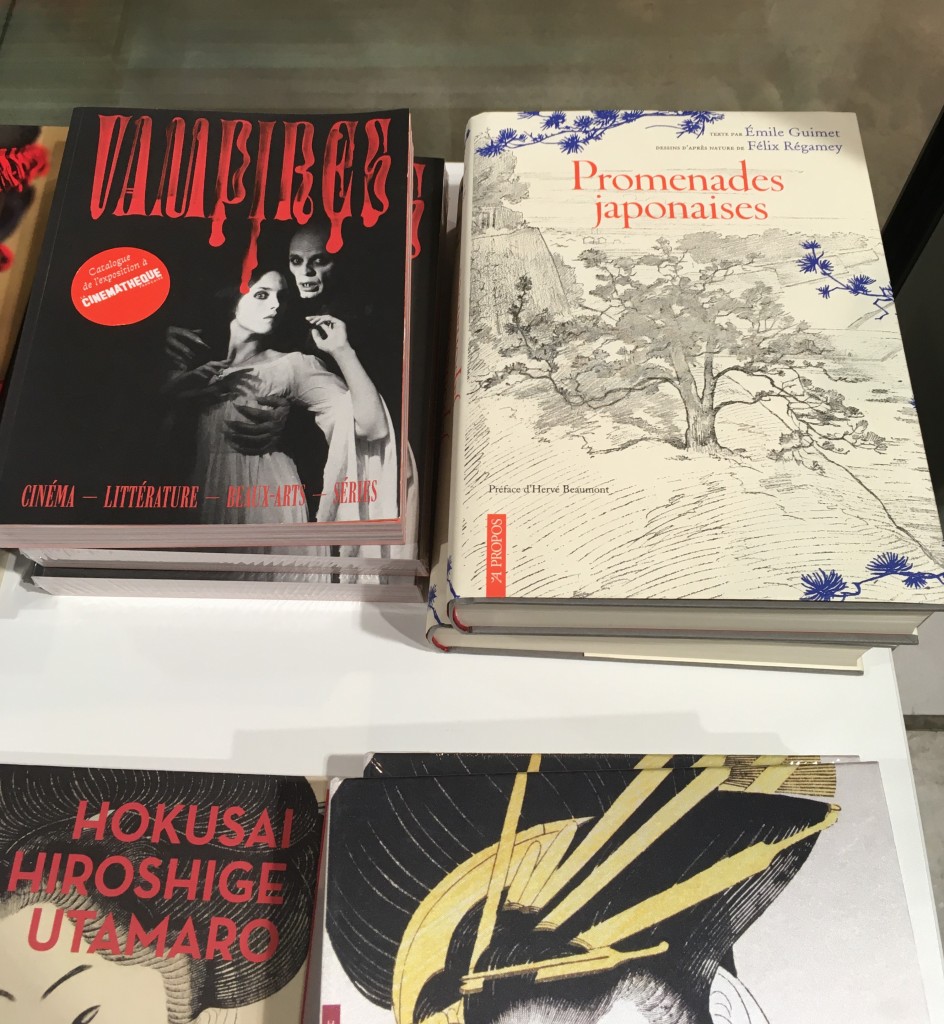

ところで、この著作が時代を超えて読み継がれているその理由のひとつは、なんといっても、ギメの深い見識と寛容な人柄を通じて活写される、明治初期の日本の市井の生活が、唯一無二のものであるからでしょう。とりわけ、所々に小気味よい語り口調を交えながら、ユーモアたっぷりに自分の失敗談や町の人々の様子、風俗を伝える記述には、父なる経営者として労働者や農民たちとも親しく交わったと伝えられる彼の気さくな人柄がよく表れています。身分や人種、文化を分け隔てせずに、温かいまなざしを等しく向けた彼の姿勢には、植民地政策が進められていた彼の生きた時代にあって、一服の清涼剤のようにも感じるのです。 (美術館内ブックストアにも、復刻版〔Editions A Proposア・プロポ社、2018年〕がしっかり揃っていました。が、しかし! 『吸血鬼』のお隣とは……!いやはや。)

(美術館内ブックストアにも、復刻版〔Editions A Proposア・プロポ社、2018年〕がしっかり揃っていました。が、しかし! 『吸血鬼』のお隣とは……!いやはや。)

***

さて、リヨンの中洲の最南端にあるコンフリュアンス美術館を後にし、その夜私は、中州を北上して、町全体を見下ろす高い丘の上にあるクロワ=ルース劇場へと急ぎました。それは、長年の友人である演出家ロラン・フレシュレLaurent Fréchuretの新作、レイ・ブラッドベリ『火星年代記』を原作とした「マルシアン・マルシエンヌ〔火星の男・火星の女の意味〕」の舞台を観るためです。タイトルからもお分かり頂ける通り、テーマは宇宙、しかも近未来です。リヨンでは、とうとう未来旅行までしてしまったのです!

(© Cyrille Cauvet. MARTIEN MARTIENNE d’après Ray Bradbury, mise en scène par Laurent Fréchuret, avec Claudine Charreyre,Mychel Lecoq. ロラン・フレシュレ演出『火星の男、火星の女』クロワ=ルース劇場、リヨン)

(© Cyrille Cauvet. MARTIEN MARTIENNE d’après Ray Bradbury, mise en scène par Laurent Fréchuret, avec Claudine Charreyre,Mychel Lecoq. ロラン・フレシュレ演出『火星の男、火星の女』クロワ=ルース劇場、リヨン)

古代エジプト時代から近未来までも、日本や宇宙の文化も、旧情も新たな出会いも、そのすべてが小さな町の中にぎゅっと詰まっているリヨンがさらに愛おしく特別な町となりました。

岡村嘉子(クリザンテーム)

Remerciements 本記事執筆にあたり、画像等を提供頂きました演出家ロラン・フレシュレに心より御礼申し上げます。Je tiens à exprimer mes remerciements à Laurent Fréchuret, Metteur en scène qui est permis de réaliser cet article.

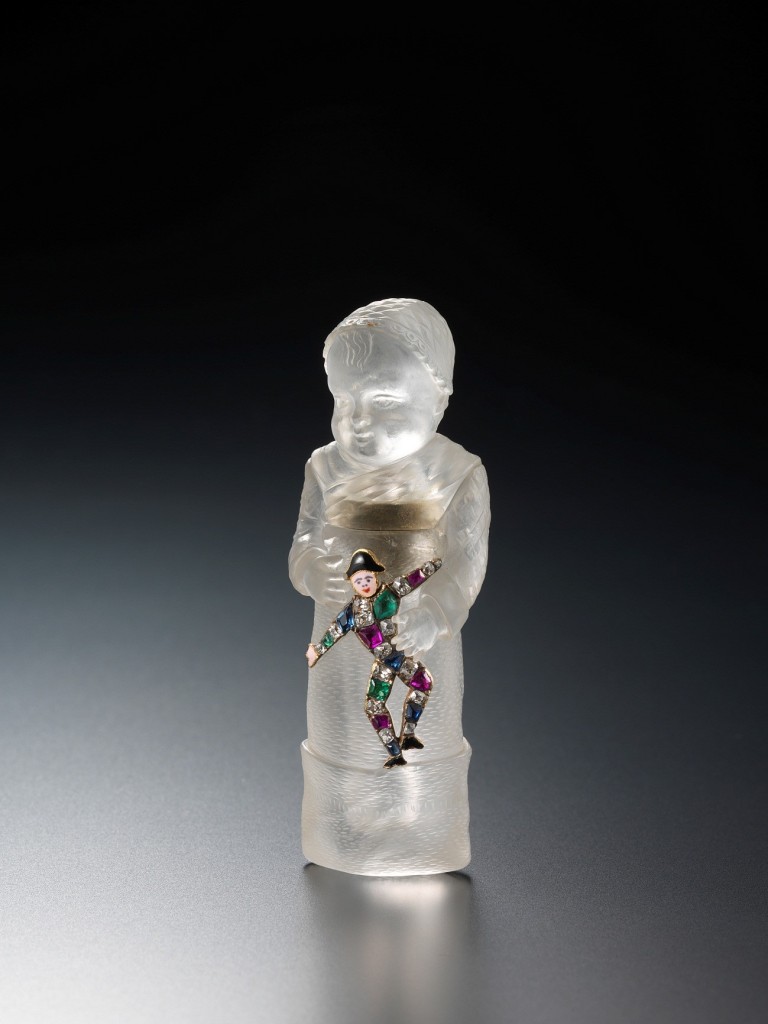

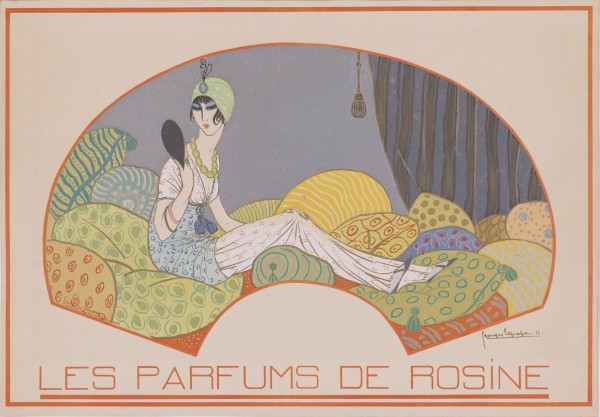

◇ 今月の香水瓶 ◇

フランス語で火星人の別名は「緑色の小さな人 le petit homme vert」。ロラン・フレシュレの舞台を観た後にそれを思うと、ルネ・ラリックが電線を保護する絶縁体から着想を得てデザインしたこの小さな香水瓶ですら、はるか遠い火星を想起させるから不思議です! ウォルト社、香水瓶《さよならは言わずに》デザイン:ルネ・ラリック、1929年3月29日、緑色ガラス、海の見える杜美術館蔵。WORTH,SANS ADIEU FLACON Design by René LALIQUE – 1929 March 29 ,Green glass, Umi-Mori Art Museum

ウォルト社、香水瓶《さよならは言わずに》デザイン:ルネ・ラリック、1929年3月29日、緑色ガラス、海の見える杜美術館蔵。WORTH,SANS ADIEU FLACON Design by René LALIQUE – 1929 March 29 ,Green glass, Umi-Mori Art Museum

(アール・デコ様式のクロワ=ルース劇場、リヨン)

(アール・デコ様式のクロワ=ルース劇場、リヨン)

(近未来を彷彿させる「脱構築」空間。美術館上階の空中回廊。コープ・ヒンメルブラウ設計)

(近未来を彷彿させる「脱構築」空間。美術館上階の空中回廊。コープ・ヒンメルブラウ設計) (頂相〔禅僧の肖像のこと〕や甲冑等が並ぶ日本展示コーナー)

(頂相〔禅僧の肖像のこと〕や甲冑等が並ぶ日本展示コーナー)

(ともにエミール・ギメ『明治日本散策 東京・日光』初版。Emile Guimet, Promenades japonaises Tokio-Nikko, Editions G・Charpantier,1880.Coll.Yoshiko Okamura、 岡村嘉子蔵)

(ともにエミール・ギメ『明治日本散策 東京・日光』初版。Emile Guimet, Promenades japonaises Tokio-Nikko, Editions G・Charpantier,1880.Coll.Yoshiko Okamura、 岡村嘉子蔵) (美術館内ブックストアにも、復刻版〔Editions A Proposア・プロポ社、2018年〕がしっかり揃っていました。が、しかし! 『吸血鬼』のお隣とは……!いやはや。)

(美術館内ブックストアにも、復刻版〔Editions A Proposア・プロポ社、2018年〕がしっかり揃っていました。が、しかし! 『吸血鬼』のお隣とは……!いやはや。) (© Cyrille Cauvet. MARTIEN MARTIENNE d’après Ray Bradbury, mise en scène par Laurent Fréchuret, avec Claudine Charreyre,Mychel Lecoq. ロラン・フレシュレ演出『火星の男、火星の女』クロワ=ルース劇場、リヨン)

(© Cyrille Cauvet. MARTIEN MARTIENNE d’après Ray Bradbury, mise en scène par Laurent Fréchuret, avec Claudine Charreyre,Mychel Lecoq. ロラン・フレシュレ演出『火星の男、火星の女』クロワ=ルース劇場、リヨン) ウォルト社、香水瓶《さよならは言わずに》デザイン:ルネ・ラリック、1929年3月29日、緑色ガラス、海の見える杜美術館蔵。WORTH,SANS ADIEU FLACON Design by René LALIQUE – 1929 March 29 ,Green glass, Umi-Mori Art Museum

ウォルト社、香水瓶《さよならは言わずに》デザイン:ルネ・ラリック、1929年3月29日、緑色ガラス、海の見える杜美術館蔵。WORTH,SANS ADIEU FLACON Design by René LALIQUE – 1929 March 29 ,Green glass, Umi-Mori Art Museum

![IMG_5980[11835]](https://www.umam.jp/blog/wp-content/uploads/2020/03/IMG_598011835-e1583125832128.jpg)