1933(昭和8)年5月、新渡戸稲造が京都に竹内栖鳳と佐伯理一郎を訪ね、瓢亭で会食した時の記念写真です。

後方左から佐伯、新渡戸、栖鳳

後方左から佐伯、新渡戸、栖鳳

この3人はとても仲が良く、特に新渡戸は、著書で竹内栖鳳について章を割いて思い出を語っているほどです。-参考資料①

この写真について、会食を企画した新渡戸稲造の当時の状況から考えてみます。

1932(昭和7)年2月4日、講演先の四国松山で「我が国を滅ぼすのは共産党と軍閥である。そのどちらが怖いかと問われたら、今では軍閥と答えねばならない」と発言したことが日本中で非難され、その2か月後に満州事変を起こした日本の国際社会孤立を防ぐためアメリカにわたって日本の立場を訴えるものの理解を得られず、翌1933年(昭和8年)3月27日、ついに日本は国際連盟脱退を表明。この写真はその2か月後の失意のどん底のなかで栖鳳を訪ね、いろいろな相談をしたときに撮影されたものです。-参考資料②

新渡戸は同年10月15日、日本代表団団長として出席した、カナダで開かれた太平洋問題調査会議を終えた直後にその地で帰らぬ人となりました。本能的に自分の余命を感じて長年交流を温めてきた京都の友を訪問し、この世の記念に写真に納まったのではないかと思えてなりません。

これらの写真は京都市丸太町寺町のサン写真館に依頼して作成されました。記念としてそれぞれの手元へ配られたようです。-参考資料③

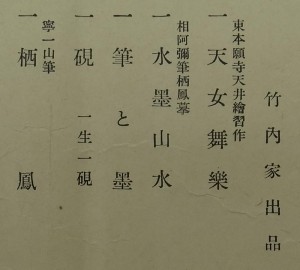

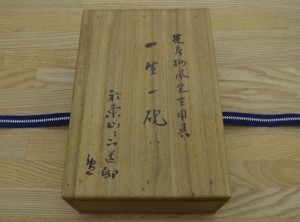

以下 当館所蔵写真帳2点

参考資料

①新渡戸稲造著『偉人群像』(実業之日本社, 1931)頁363~ 文字は適宜当用漢字にあらためた。

第31章 竹内栖鳳画伯 神韻縹渺たる画人

明治40年ごろであった。わが輩が高等学校に奉職しているころ、毎日昼食を職員と共にする間、雑多な問題が話題に上がった中、最もしばしば話題となったのは絵画のことであった。

教授の中にはその道に通じた人が多かったのと、また解らぬ者さえ名画をほしい一念から、絵と画家がしばしば論ぜられた。

わが輩は絵画も解らず、また美術家の中には、殆ど知己なるものが皆無であったため、何事も事珍しく聞いておったが、ある日2,3人のいうことに、画家中ではおそらく人物としては、栖鳳の上に位するものがなかろう、と、この一言がわが輩の耳に異様に響いた。

何故なれば田舎武士に生まれたわが輩には、殊に生家では父親は美術に趣味もあったが、寧ろ実務の方に興味があって、祖父は殆どヤンキー的(ママ)な実際家であり、そのまた親たる曾祖父は軍学者であった関係上、絵画などは単なる慰み物で、これを商売にする絵描きの如きは、人物としては、コンマ以下の如く思い倣しておった。

しかしのみならず、美術家と称する人の風采を見ても、だらしなく締りなき態度であったから、栖鳳氏が高潔なる士であるとの言葉を聞いて急に日本絵画に注意を払う気分になった。展覧会でもあれば、従来全然怠っている審美的観賞を発揚せんとの心がけさえ起った。

その後数年ならずして京都に滞在中、友人の佐伯理一郎氏に竹内栖鳳という人は、京都の画家だそうだが、画家に似合わない人物と聞いたが「君知っているか」と、尋ねた所、同氏は殆ど極端なる言葉をつらねて栖鳳氏の技術と、人格を賞め讃えた。

その翌日であったと思うが、佐伯君が同伴して栖鳳氏を訪れた。一見して同氏の非凡なることを認めることが出来る。その非凡とは芸術に関することではなく(この点はわが輩にはわからぬから)、彼の容貌り(ママ)物のいい方、風采、すべて彼の性質を現す事柄がわが輩に異様な印象を与えた。

彼の言の如き頗る謙遜で、京都式に穏やかにしかも内容のある一言一句にさすが、名人の名を博するだけある。

②柴崎由紀著『新渡戸稲造ものがたり』((株)銀の鈴社, 2012)頁208

「これから日本を、美術と文学を通じて外国に紹介しなければならない。そのためには、竹内画伯に聞いておかねばならないことがたくさんある」と何度も繰り返し、3人での会食を楽しみました。もしかしたら、政治的な交渉にすでに限界を感じ、日本の文化を通じて、日本の真価を世界に認めてもらおうと考えていたのかもしれません。

③左から佐伯、新渡戸、竹内の写真は、同志社大学同志社社史資料センターにも保存されていることが『新渡戸稲造ものがたり』に紹介されています。

さち

青木隆幸

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら