岡本東洋(1891‐1969)は、昭和のはじめごろ京都を中心に活動した写真家で、横山大観や川合玉堂など数多くの画家に作画用の資料として写真を提供したことが知られています。(参考文献1)

竹内栖鳳とは、写真家として独立したかなり早い時期から栖鳳がこの世を去る直前まで間断なく交流が続いています。

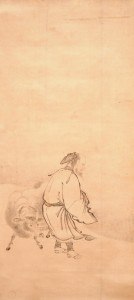

竹内栖鳳は無類の調査好きで、描く対象は自らの目で観察するだけではなく、写真も駆使してその姿を細部まで把握しようとします。写真記録を依頼する岡本東洋へも、自らがスケッチを行うのと同じように、執拗な撮影、そして取材した日時や場所など撮影データの控えを求めていました。

ここに、竹内栖鳳家伝来の写真史料より、日頃紹介されることのない、写真を封入している袋や、写真の裏側を紹介いたします。撮影者、撮影場所、撮影日時が記録されていることをご確認ください。

多くの画家の資料は散逸し、今となっては岡本東洋と画家との関係をはっきりと確認できるのは当館の収蔵する竹内栖鳳関係資料だけと言われています(参考文献2)。

参考文献

1、中川馨『動物・植物写真と日本近代絵画』思文閣出版、2012

2、中川馨『動物・植物写真と日本近代絵画』思文閣出版、2012、頁106

付記

当館所蔵の竹内栖鳳関係資料の多くは『資料集 竹内栖鳳のすべてVol.1~3』(王舍城美術寳物館、1987~89)、『館蔵選』(王舍城美術寳物館、1991)に掲載されています。(王舍城美術寳物館は当館の旧称です)

さち

青木隆幸

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら