《セント・ボトル》イギリス、1755年頃、軟質磁器、エナメル、金、海の見える杜美術館 SCENT BOTTLE , England, C.1755, Soft paste porcelain, enamel, gold, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

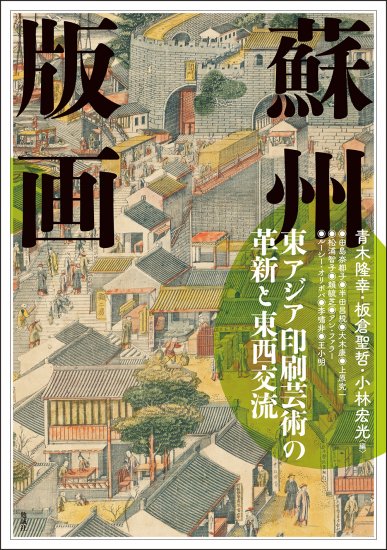

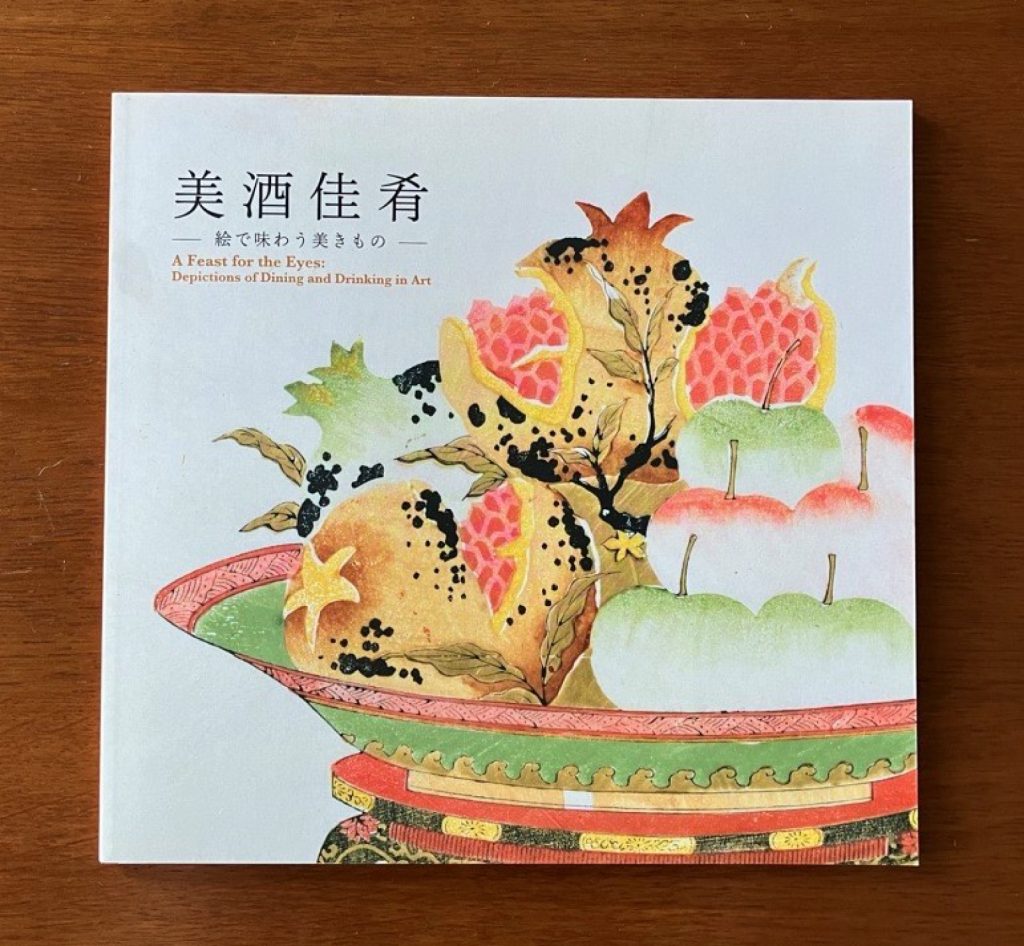

こんにちは。前回 は「チューリップに蝶」と「サクランボに鳥」が表現された作品 をご紹介しましたが、今回は「エンドウマメに小鳥」が組み合わされた作品等をご紹介します。こちらは、ただいま企画展示室で行われている、飲食をテーマにした展覧会「美酒佳肴 ――絵で味わう美きもの――」に合わせて、香水瓶展示室に陳列している作品です。

正直なところ、本作品は展示室で陳列する際に、いささか苦労します。というのも、形状がエンドウマメそっくりに作られているため、そもそも直立する形をしていないからです。そのため、裏側からしっかりと支える専用の台などを駆使して陳列しています。しかし、この香水瓶らしからぬ形状ゆえに、遊び心が刺激され、愛着が湧く作品といえます。可愛い上に、機知に富んでいて楽しいのです!

例えば、下部に顕著に見られる、丸い膨らみ。表面のこの凹凸は、いかにも莢のなかに丸くふっくらとしたマメがあるかのような、巧みな表現です。

↑ この部分です!©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

しかも、ただ単に実物に似せるのではなく、エンドウマメの愛らしい花を描き、周囲を丹念に彫った金で縁取るという、優美で気品ある仕上げがなされています。さらに栓には、純白の小鳥を配して、「マメをついばむ鳥」という物語性まで付け加えられています。

この小鳥は、イギリスの名窯、チェルシー磁器工房が手掛けています。つまり本作品の洗練された愛らしさは、金細工、エナメル〔七宝〕細工、磁器という構成要素全てにおける、卓越した質によるところも大きいのです。

また主題が、フランスで「緑色のきれいな真珠」とも称されるエンドウマメであることも、本作品が品格を感じさせる理由でしょう。かのルイ14世(1638-1715)は、エンドウマメを愛し、このマメの流行を引き起こしました。当時は、料理はもちろんのこと、ドレスなどの衣服にエンドウマメの図柄が用いられました。従って、18世紀半ばにイギリスで製作された本作品は、おそらくこの流行の影響を受けていると思われます。

エンドウマメの歴史は古く、すでに1万年前から存在していたともいわれています。少なくとも古代エジプトや古代ギリシャには、食用とされた記録があり、世界最古の農作物のひとつと考えられています。中世まではエンドウマメを乾燥させて食べていましたが、以後は様々な状態で使われるようになったことで、世界各地の美味しい料理の食材となっています。思いつくままに挙げてみても、ポタージュにサラダにお肉料理の付け合わせに、あるいは中華料理にも欠かせない存在ですね。

日本ならではのエンドウマメの使い方といえば、甘党の私としては、うぐいす餡や甘納豆が真っ先に浮かびます。日本における本格的なエンドウマメの栽培は、明治以降のようですが、既に9~10世紀には遣唐使によって中国から伝わったことがわかっています。

このようにエンドウマメが古今東西で愛されているのは、やはり風味豊かでとろけるような味ゆえのことでしょう。エンドウマメ特有の味のまろやかさを、本作品は繊細な色彩と流麗な花模様、そして精緻な金細工によって余すところなく表現しています。

さて香水瓶展示室では、松かさをかたどったこちらの作品も展示しています👇

ニース・フロール社《松かさ》デザイン:リュシアン・ガイヤール、1913年頃、透明ガラス、茶色パチネ、海の見える杜美術館 NICE FLORE, POMME DE PIN FLACON , C.1913, Design by Lucien Gaillard, Transparent glass, brown patina, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

アール・ヌーヴォーを代表する芸術家であり宝飾品製造者のリュシアン・ガイヤール(Lucien Gaillard 1861-1942)が手掛けた作品です。栓にはプレス成形した松かさが、曇りガラスの瓶にはガラスと茶色パチネで立体感を出した松かさの帯飾りが施されています。詩情をたたえた美しさとでもいうのでしょうか、この静かな佇まいに、いつもはっと息をのみます。

ところで、古代の香りについて調べる際に、私は古代ギリシャの名著、ディオスコリデス(Pedanius Dioscorides)の『薬物誌』をしばしば紐解きます。1世紀に書かれた本書には、松かさについても詳しい記述があります。それによると、きれいにした松かさを食べたり、干しブドウ酒とキュウリの種とともに服用したりすると、膀胱や腎臓の周囲の疝痛を和らげる、とか、新鮮な松かさを丸ごと粉砕して干しブドウ酒で煮たものを毎日同量摂取すると、慢性の咳に効果がある等々、様々な効能が記されています。

ただいくら効き目があるとはいえ、今の時代に、洗った松かさをバリバリと召し上がられる方(想像するだけで、ちょっとおののきます)は稀有と存じます。しかし、松かさのなかの松の実でしたら、はるかに身近な存在ですね。ジェノヴェーゼに錦松梅にと、洋の東西を問わず数々の料理で日頃口にする食材です。ディオスコリデスはこの松の実に関しても、体を温める作用や、咳や胸部の疾患への効能を詳述しています。

本作品は、食欲すらも一瞬忘れそうな静謐な香水瓶ではありますが、滋味深い松の実の造形ゆえに、飲食がテーマとなればやはり欠かすことのできない作品です。

岡村嘉子(特任学芸員)

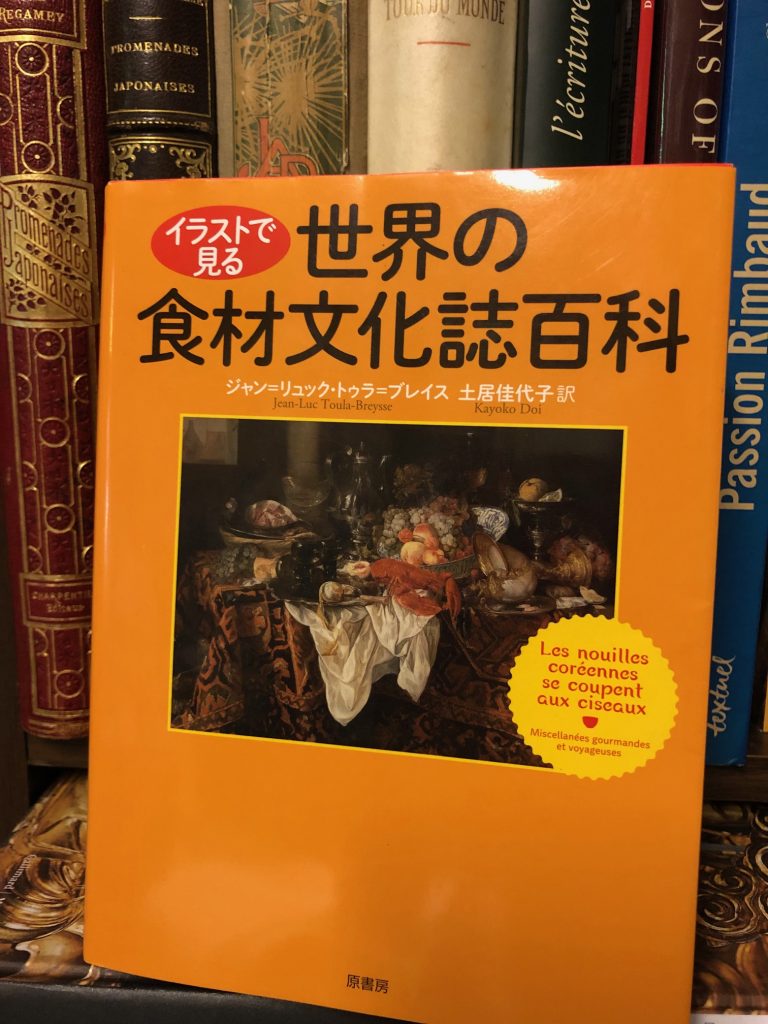

追記 :今回のエンドウマメに関する記述には、フランスの友人で文化ジャーナリストのジャン=リュック・トゥラ=ブレイス(Jean-Luc Toula-Breysse)の著作、Les nouilles coréennes se coupent aux ciseaux : Miscellanées gourmandes et voyageuses を参照しました。本書には、丁寧で読みやすい日本語訳も出版されています 👇

Photo ©Yoshiko Okamura

「エンドウ」や「塩」をはじめとする、本書に収録された食材の特徴や調理法、使われ方や逸話は、世界の歴史や多様な文化についての理解を深めてくれるものです。博覧強記のジャン=リュックでなければ決して完成しえなかった大著です。

邦訳:ジャン=リュック・トゥラ=ブレイス『イラストで見る 世界の食材文化誌百科』土居佳代子訳、原書房、2019年12月。

原書:Jean-Luc Toula-Breysse, Les nouilles coréennes se coupent aux ciseaux : Miscellanées gourmandes et voyageuses, Arthaud, Paris, 2017.