咲きそめの古梅の枝の前、緋毛氈を敷いた腰掛に座る一人の女性。手には白扇と小筆が1本。女性は顔をあげて少し左を振り向き、見る人の左横すぐに視線が注がれています。

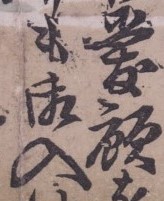

筆文字で認められているのは「皆野 ますや (入り山形に本) 合名会社 矢尾支店 電話 二番 呉服部 三番 雑貨部」

「皆野」は地名。現在の埼玉県秩父郡皆野町あたりのことです。

「ますや」は屋号。

「(入り山形に本)の紋」は、矢尾商店皆野支店の紋

「合名会社 矢尾支店」は、合名会社 矢尾商店の皆野支店の通称と思われます。(※1)

「電話」について、電話番号1番は地域の最有力な公共機関が使用することがほとんどなので、民間の会社がその番号を使用することはほぼないはずです(※2)。開設と同時に2番・3番と最小の電話番号を続けて取得しているということは、これは矢尾支店ではなく矢尾商店の電話番号であり、そして矢尾商店は地域を代表する相当に信頼厚い大商店だったことをものがたっています。(※3)

現在、秩父で「矢尾」と名の付く100年以上の歴史を持つ代表的な商店といえば「矢尾百貨店」が思い浮かびます。はたしてこの引札を配布していた会社なのか念のため問い合わせたところ、懇切丁寧に以下のことを教えてくださいました。

・『ますや』は、矢尾百貨店の創業以来の屋号(現在はこの屋号を使用していない)。

・会社組織としての合名会社矢尾商店の設立は明治43年(1910)、皆野支店(皆野ますや)は明治13年(1880)に埼玉県秩父郡皆野町で開業している。

・山に本のマークが『ますや』の紋で、皆野支店は少しだけ違っていて、山が二つ重なっている。

・引き札に書かれている店名、会社名等から、たしかに皆野矢尾で発行したものかと思われる。

・株式会社皆野矢尾(旧来の矢尾支店)は、株式会社矢尾百貨店に吸収合併されてその後営業を終了したため、現在は存在していない。

・株式会社皆野矢尾の最高齢OBの話では、(この引札の)内容からすると大正時代の終わりくらいに発行した広告チラシではないか、とのこと。

・昔、社内の片付けをしているときに、こういうのを見たことがあるというOBもいた。

・電話番号は、あの当時1番は郵便局だった。

・袖の家紋・菱菊について。家紋が意味することは解らない。矢尾家とは関係ない。

・『矢尾250年史』(発行:矢尾百貨店 矢尾本店 メモリアル秩父 1998)(以下『矢尾250年史』とします)に矢尾百貨店の歴史が詳しく記されている。

・経営については末永國紀氏の著書に詳しい。(『近代近江商人経営試論』有斐閣1997ほか)

この引札は、現在の矢尾百貨店が、矢尾商店と名乗っていた大正時代の年の瀬に、感謝の気持ちと新年も変わらず御愛顧いただけるよう願いを込めて、なじみのお客様に向けて配られたもの、と考えることが出来そうです。

矢尾百貨店の歴史を知って見るのと知らないで見るのとでは、この引札の味わい方が変わってくると思いますので、簡単ですが『矢尾250年史』をもとにその歴史をたどってみます。(詳しくはぜひ『矢尾250年史』をご覧ください)

●矢尾商店の始まり

寛文3年(1663)、初代・矢尾喜兵衛は、39歳の時に秩父大宮郷の割役・松本宗太郎の祖父にあたる惣左衛門から酒株を借り受けて、酒造業を創業しました。屋号「升谷利兵衛」。「升屋」としたのは、酒造業に必需品の升を冠して事業の永続性を願ったものだそうです。(同書28頁)

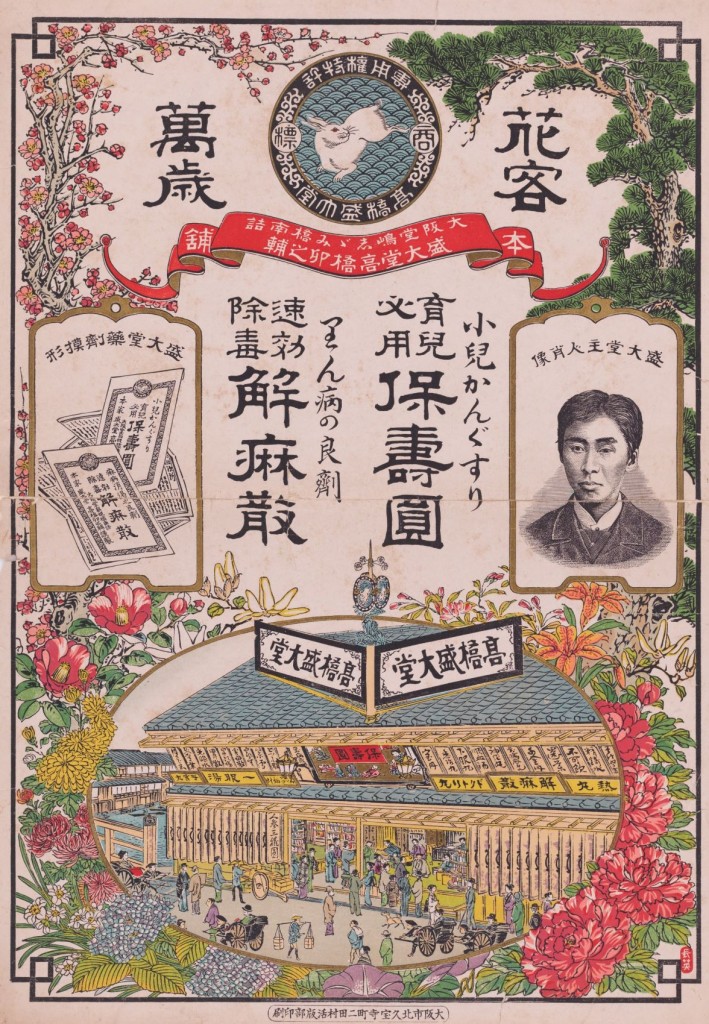

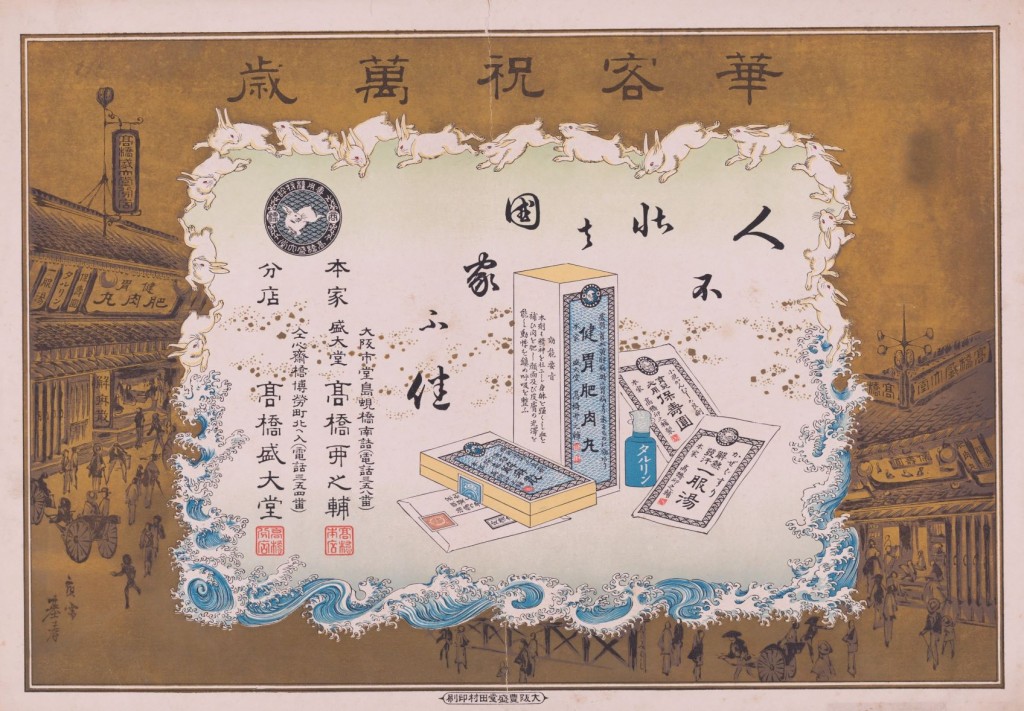

これが引札に変体仮名で記されている屋号「満春也」(ますや)の始まりです。

創業初期の『永代帳』(売掛帳)からは、日用品雑貨荒物、綿・麻織物の太物、米塩などの生活必需品も商っていたことが推測されます。(同書41頁)

創業期からいろいろな商品を扱っていたようです。

●明治大正期、会社の礎を築いた5代・矢尾喜兵衛

5代喜兵衛は、嘉永2年(1849)、4代の長男として生まれ、8歳の時に両親を失いました。(同書89頁) 文久2年(1862)、13歳の時初出店し、以降、叔父・治兵衛の庇護のもとに経営に専念しますが、明治3年(1870)に叔父・治兵衛を失い、弱冠21歳で明治の動乱期に商いを継続することになりました。(同書91頁)

5代・喜兵衛の次男・利兵衛は、父親の人となりについて『矢尾家略歴』で次のように語っています。

「一、我が家父は祖父、曾祖父の遺徳により御性質至って倹素質朴にして毫も華美浮薄の状なく、自ら奉ずること至って薄く、家居、衣服等お構いなく、辺幅を飾らざる弊履のごとし。平素酒は嗜み給えども肴は有合せのものにて御不足なく殊に白豆腐は御好物にて常にこれにて一盞を傾け給う。何事も頓着なく闊達にして、一杯を過し給えば興に乗じ呵々大笑いす、これを聞いて思わず衆またこれに和す。心に何の嫌憚する事なくいわゆる玲瓏玉の如し。然りといえども若年の頃より一身に家政および秩父出店ご苦労下され御苦労下されしことは実に筆紙の尽す処にあらず。御一新より明治20年までのところ困難最も著し。一歩を過れば奈落に沈淪し破産の悲運に陥ることならん。然るを隠忍持久、苦心惨憺よくその境を脱し開運の途に赴かせ給うこと、その功績の広大なる、我ら兄弟深く感銘して忘るべからざるなり。」と記されています。(同書91-92頁)

5代喜兵衛は、贅沢せず飲食も質素で倹約に努め、振る舞いは明るく周囲の人たちを和ませました。明治20年頃までは一歩違えば奈落の底に落ちるような厳しい環境でしたが、苦心して会社を見事に軌道に乗せ、大正4年(1915)に引退しました。

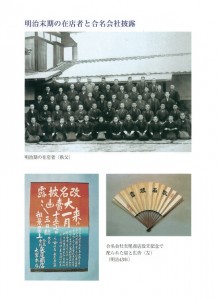

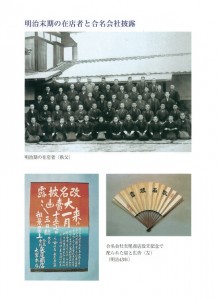

5代・喜兵衛と職人たち

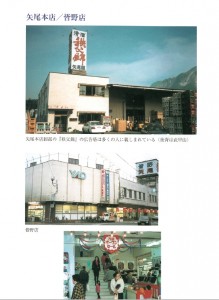

●矢尾商店「皆野」店の始まり

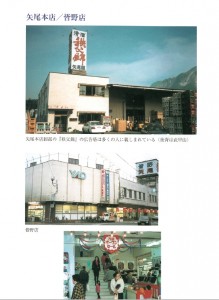

この引札に記された「皆野」店は、5代・喜兵衛の時、明治13年(1880)6月に秩父郡皆野村で屋号「(入り山形に本)升屋喜兵衛」として開店(※4)しました。また5代・喜兵衛は明治20年代、10以上あった支店をこの皆野店のみ残してすべて整理し、その力を本店に結集しました。(同書98頁)

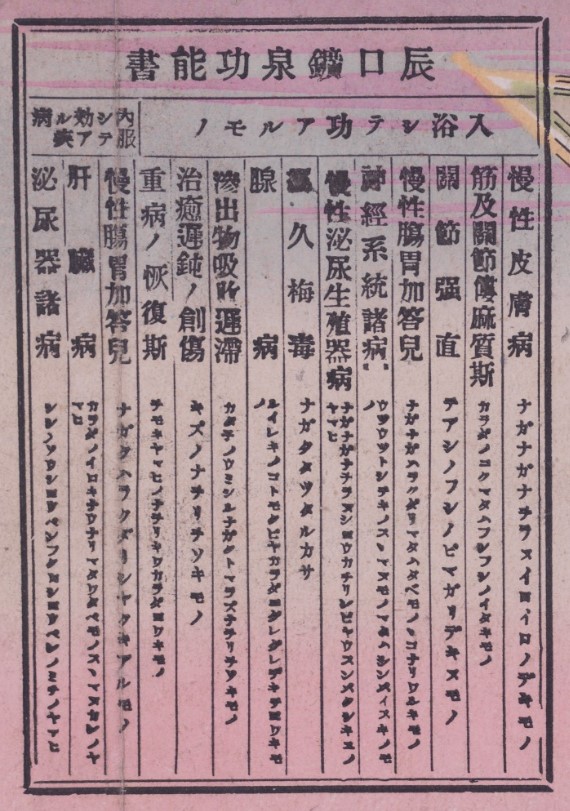

●矢尾商店の事業内容

明治12年9月20日付で大宮郷戸長役場に届け出た「営業商品御届」の記載によれば、取扱商品は以下のとおりです。

「一、絹毛 木綿 麻 織物商 洋物商 卸売 洋糸 金物 鋳物商兼

諸紙商 筆墨硯 諸薬 質屋商 古着屋商 古金物 農具商 諸油商 提灯具商 元結 合羽商 砥石 和糸商 香水 鰹節 乾物 茶商 索麺 諸海苔 諸麩商 粉類 刷毛 袋物 鼻緒 風紐 諸膏薬 肥物商 荒物商 紐類 小*(列の下に巾)商 莫大商 綿真綿 足袋 畳表 莞莚 笠傘 生麻 草履草鞋 線香 燈心 火口附木 硫黄 蝋燭 扇団 明礬 染草 砂糖 塩商 鉄物商 葬具 穀物商 杓子柄杓商 股引脚半商 馬具 石炭油 炭 繭 生糸」(同書102頁)

矢尾商店で取り扱っていない商品を探す方が大変そうです。

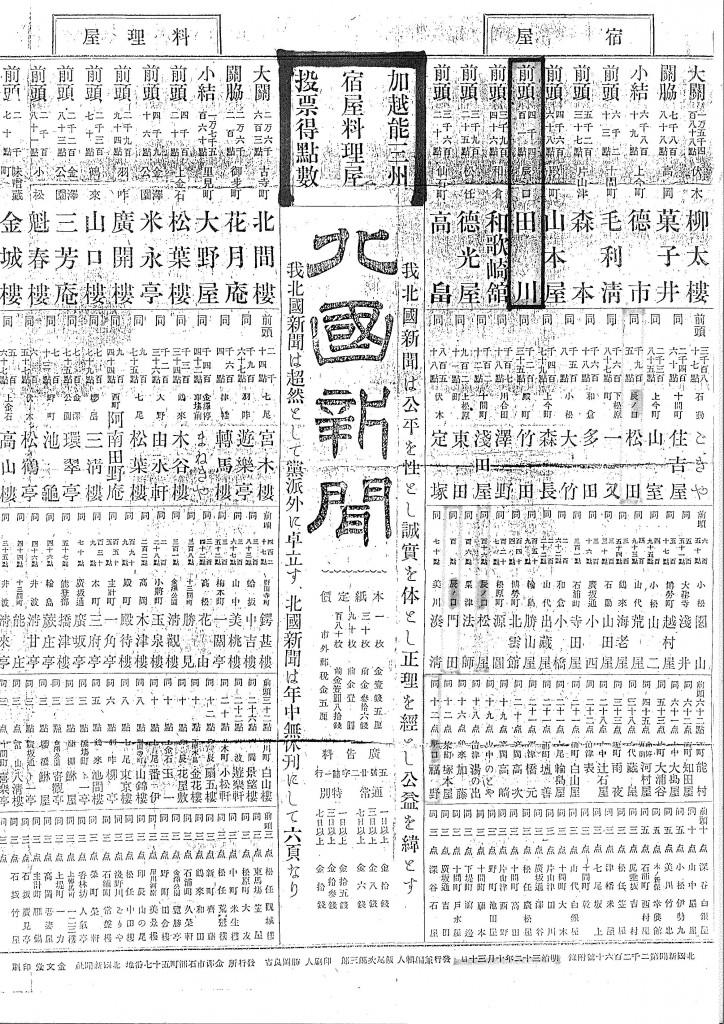

明治期の矢尾商店の売上高は次のようになっています。

明治10年 12,887円

明治20年 47,910円

明治30年 155,141円

明治40年 318,807円

明治45年 463,778円

売上高がすごい勢いで伸びています。(同書103-104頁)

●「合名会社」のはじまり

明治43年12月12日付で、合名会社矢尾商店の設立登記が行われています。

同書113頁の「合名会社矢尾商店設立登記申請書」の写真を見ると、以下のことが記されています。

登記事項

商号 合名会社矢尾商店

本店 埼玉県秩父郡大宮町大字大宮百番地

支店 仝県仝郡皆野村参百0五番地(番地の「五」は難読のため未確定)

引札に記された「矢尾支店」という名前は登記されていないので、この名前はおそらく支店の通称として使用していたのではないでしょうか。

明治末期の在店者と合名会社披露

●矢尾商店の地域貢献

同書に記された大正年間の寄付(112頁)を見てみると、以下のとおりです。

大正7年 8月 上町窮民救済基金寄付として金500円

大正7年 11月 埼玉県救済基金寄付として金1,000円(但し3年分納)

大正10年 6月 秩父町水道建設の寄付として17,500円(但し10ヵ年年賦納入)

大正12年 9月 関東大震災関連 2,000円

同関連 上町割り当て220円のうち150円

同関連 支配人以下店員57名より127円と古着類など500余点

寄付は昔から常々行われてきたとも記されています。

このような活動も、地域の信頼につながっていたと思われます。

●秩父事件と矢尾商店

明治10年代のデフレ政策は産業界に深刻な影響をもたらし、養蚕業に依存していた秩父地方の農民の生活は困窮。人々は高利貸し業者に負債の延期を求めましたが聞き入れられず、明治17年11月1日、ついに秩父地方一帯に暴動がおこりました。

いわゆる秩父事件ですが、このとき矢尾商店は暴動に巻き込まれませんでした。

『秩父暴動事件概略』によれば

「11月2日(略)午前12時前、小鹿坂峠寺院の梵鐘を乱打し、鯨波の声をあげ凶徒潮のごとく市中に乱入す。(略)やがて大宮郷字近戸平民柴岡熊吉、横瀬村字苅米平民千島周作の両名太刀を佩き、自由党の資格をもって本店に来り、(略)高利貸のごとき不正の行をなす者の家にあらざれば破却或は焼棄などのことは決していたさず、又高利貸の家を焼たりともその隣家に対しいささかも損害を与えぬゆえ各々安堵されたし、(略)右の次第なれば当御店にても安心して平日のごとく見世を張り、商いを十分になされたし、と鄭重の詞をもって申し来る。」(同書126-128頁)

とあります。矢尾商店はには危害を加えないので安心して店を開けなさいと、事件の首謀者が丁重に申し入れたことが記録されています。

これは矢尾商店が自分の利益だけを追求せず、社会とともに発展を目指す理念による経営を怠らなかったからこその結果なのでしょう。

●大正時代、事業のさらなる拡大

大正8年12月16日より会計の正確を期す目的で、ナショナル金銭登録機の使用を開始しました。アメリカの貿易会社より1台1425円で購入したもので、売上高の伸長に応じた体制が整えられていきました。(同書134頁)

大正9年2月には資本金を倍額の52万円へと増資を図りました。(同書132頁)

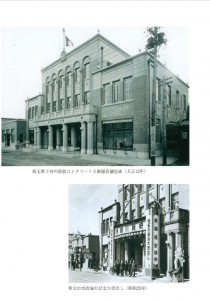

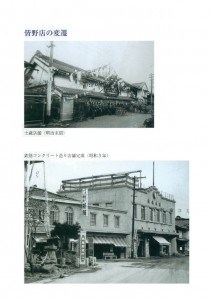

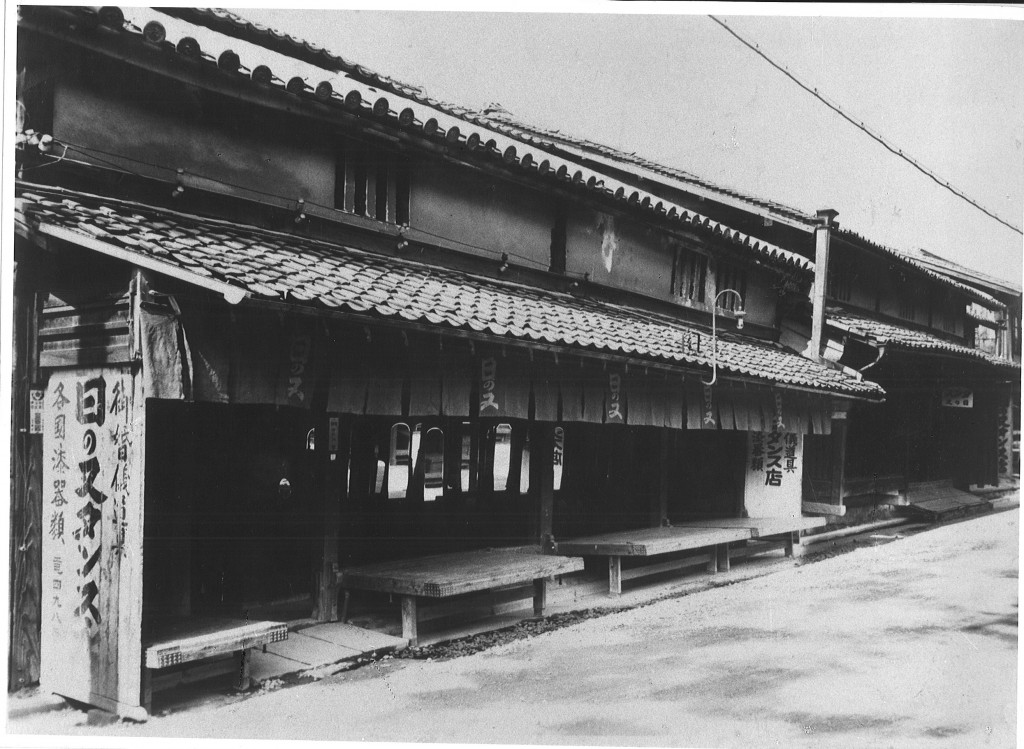

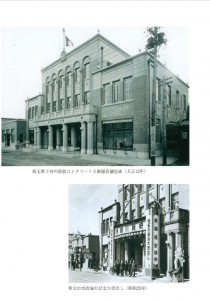

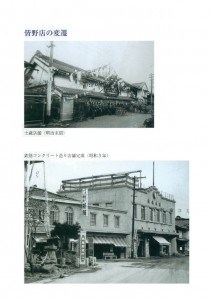

大正12年、埼玉県で初めての三階建て鉄筋コンクリートの店舗と二階建て店舗の2棟を完成し、土蔵造りの旧店舗時代が終わりました。東京丸の内に丸ビルが完成した同じ年でした。(同書137頁)

埼玉県下初の鉄筋コンクリート3階建て店舗完成 大正12年

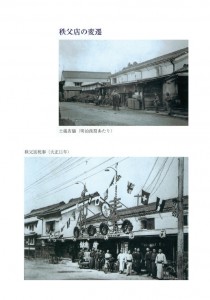

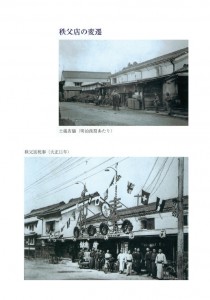

明治後期頃の土蔵の店舗

なお、皆野店は昭和3年にコンクリート造りの店舗となっています。(同書巻頭写真頁より)

明治末期頃の土蔵の店舗と昭和3年鉄筋コンクリート造り店舗完成

●近江商人

矢尾の出自は近江です。近江商人の商法を支える理念に「三方よし」「正直・信用」「しまつ」などあげられますが、矢尾は「積善積徳」「陰徳善事」といった信念を代々守り、商いと同時に社会貢献にも取り組んできました。「近江商人の商法と理念」(AKINDO委員会発行)で次のように紹介されています。

「近江商人は遠く他国へ旅して商売をしましたが、その土地で排斥されずに受け入れられむしろ歓迎されました。明治17年の秩父事件の騒動のさなか、同地最大の商家に発展していた矢尾喜兵衛家出店は、焼き討ちをまぬがれ、逆に秩父国民党から開店をすすめられました。それは、『三方よし』の考え方に立って展開した商売が、地元の人々に理解され評価された結果にほかなりません」(同書283-284頁)

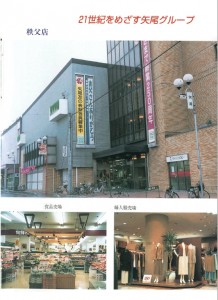

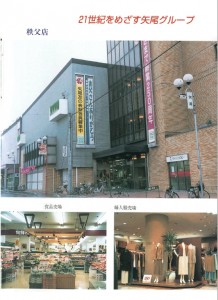

矢尾商店は、矢尾百貨店となった現在も「売り手よし・買い手よし・世間よし「三方よし」の精神で、お客様と共に繫栄を目指します。」と、昔から引き継がれる理念をホームページほか随所に掲げて商売を続けておられます。

長くなりましたが以上で矢尾商店の紹介を終わります。

さあもう一度引札を見て見ましょう。この凛とした美しい女性の姿から、矢尾商店の近江商人としての自負と品格、そして地域の皆さんと共に繁栄していくのだという覚悟が伝わってきそうではありませんか。この女性は白扇にどのような言葉を認めるのでしょうか。

最後になりましたが、本引札調査にあたり、株式会社矢尾百貨店様そして関係の皆様に、懇切丁寧なご教示、また、資料のご提供、掲載許可をいただきました。厚く御礼申し上げます。

海の見える杜美術館では、2021年11月27日から「引札」の展覧会を開催します(※5)。

※1 合名会社矢尾商店設立登記申請書の登記事項には本店と支店が記されているが、商号は「合名会社矢尾商店」のみであり、「合名会社 矢尾支店」という名はない。(『矢尾二五〇年史』編纂委員会 『矢尾250年史』 発行:矢尾百貨店 矢尾本店 メモリアル秩父 1998 113頁 「合名会社矢尾商店設立登記申請書」の画像より)

※2 この矢尾支店の流れを汲む株式会社皆野矢尾の最高齢OBのお話では、電話番号は、あの当時は1番が郵便局だったとのこと。

※3 当時の電話番号簿を確認することができなかったので、断定はできない。

※4 本店の紋は(山形に本)

※5

【展覧会名】 引札 新年を寿ぐ吉祥のちらし

【会 期】 2021年11月27日(土)〜2021年12月26日(日)

【休 館 日】月曜日

【会 場】 海の見える杜美術館(広島県廿日市市大野亀ヶ岡10701)

青木隆幸

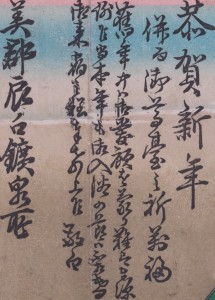

「謹賀新年」の「謹」の字のところです。

「謹賀新年」の「謹」の字のところです。 恵比寿の顔のアップです。

恵比寿の顔のアップです。

①

① ②

②

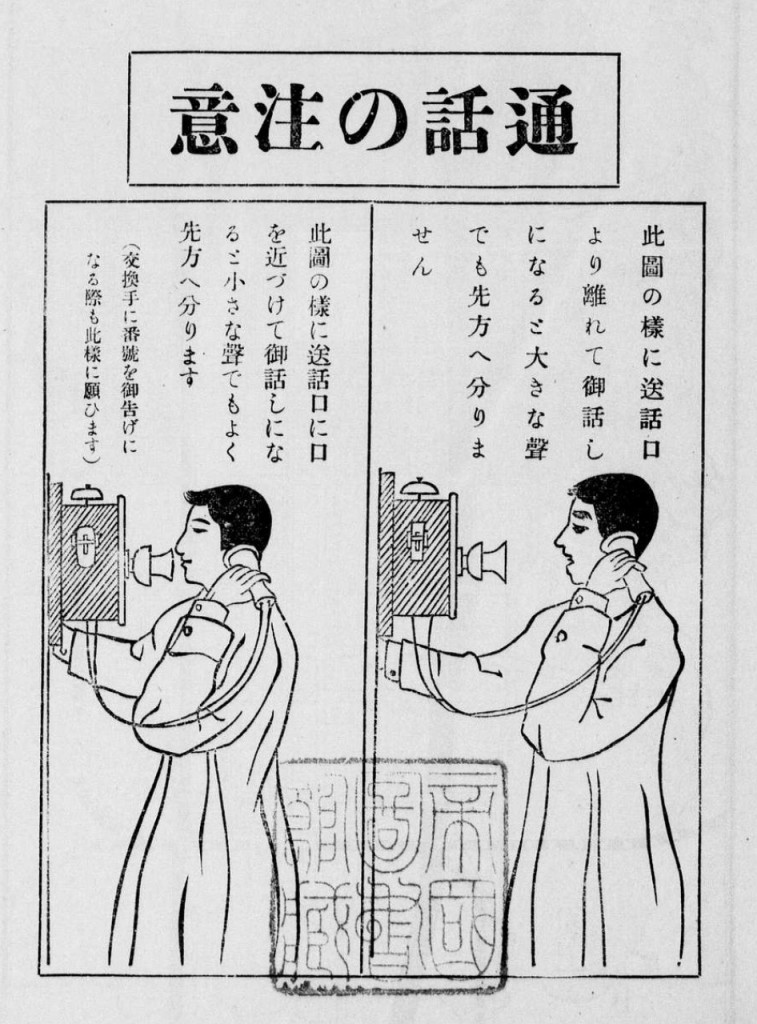

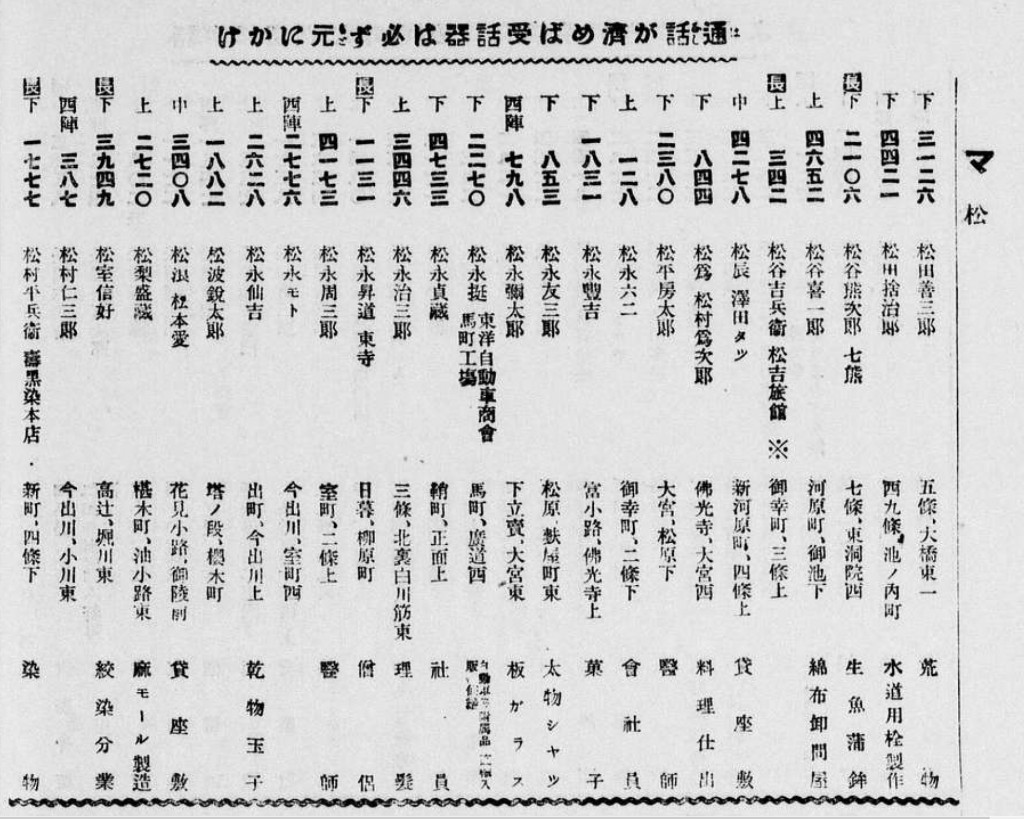

登録者は松永友三郎という名前になっています。それでは当時の人の気分になって、電話をかけてみましょう。

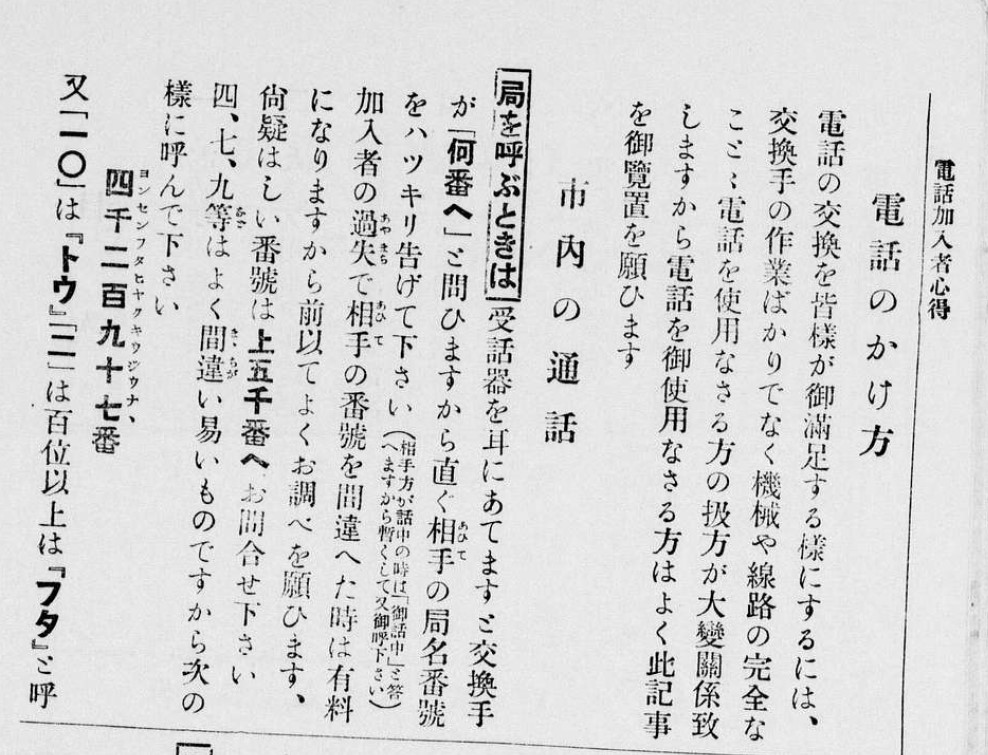

登録者は松永友三郎という名前になっています。それでは当時の人の気分になって、電話をかけてみましょう。 「受話器を耳にあてますと交換手が「何番へ」と問いますから直ぐ相手の局名番号をはっきり告げてください。加入者の過失で相手の番号を間違えたときは有料になりますから前もってよくお調べ願います。」(適宜現代の言葉遣いに改めました)。よろしいですか、それでは「通話の注意」の図をよく見て、正しい姿勢でかけてください。

「受話器を耳にあてますと交換手が「何番へ」と問いますから直ぐ相手の局名番号をはっきり告げてください。加入者の過失で相手の番号を間違えたときは有料になりますから前もってよくお調べ願います。」(適宜現代の言葉遣いに改めました)。よろしいですか、それでは「通話の注意」の図をよく見て、正しい姿勢でかけてください。