グスタフ・クリムト(Gustav Klimt, 1862 – 1918)は晩年、肖像の背景にアジアからもたらされたと思われるモチーフを描いた独特の作品を制作しています。

・アデーレ・ブロッホ・バウアーの肖像(Bildnis der Adele Bloch-Bauer II 1912)

・エリザベート・バッホーヘンの肖像(Bildnis der Baroness Elisabeth Bachofen-Echt 1914-1916)

・ウォーリーの肖像 (Bildnis der Wally 1916)

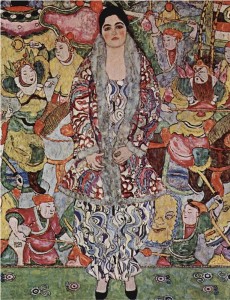

・フリーデリケ・マリア・ベーアの肖像(Bildnis der Friederike Maria Beer 1916)

などです。

このことを知ったとき、これらの背景の図像は中国版画(*)の中に見出せるのではないかと、とても気になりました。

*日本の浮世絵のように民間に広く売り出された版画で、その歴史は浮世絵よりも古いようです。いわゆる蘇州版画もこのなかに含まれます。

例えばフリーデリケ・マリア・ベーアの肖像(Bildnis der Friederike Maria Beer 1916)について、寄託先のテルアビブ美術館のウェブサイトには、絵の背景の戦闘シーンはクリムト所有の韓国の花瓶のモチーフからの引用と記されているのですが、私たちが収集している中国版画の図様にも似たモチーフを見ることができそうなのです。

《フリーデリケ・マリア・ベーアの肖像》

Portrait of Friederike Maria Beer 168 x 130 cm Oil on canvas

Depository: Tel Aviv Museum of Art Mizne-Blumenthal Collection

それでは背景に描かれたモチーフを、海の見える杜美術館所蔵の中国版画の中から探ってみましょう。この絵と同様に戦の群像を描いた作品を、時代順に見てみることにします。

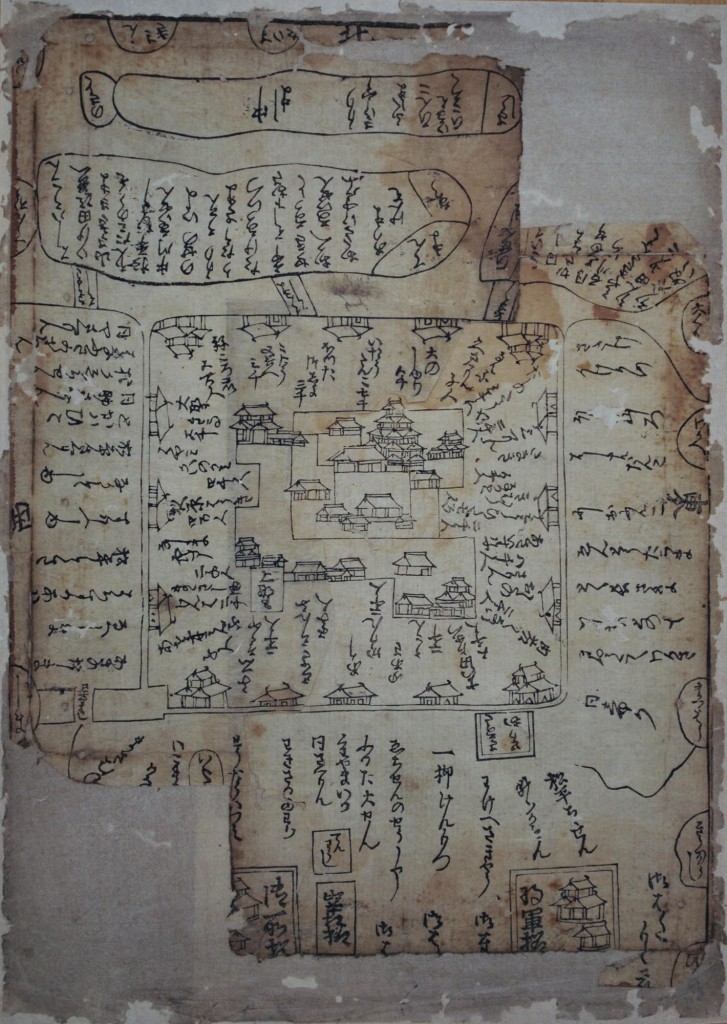

まず、清代(1644-1912)はじめ頃の《薛仁貴私擺龍門陣図》や《水演図》です。

《薛仁貴私擺龍門陣図》

《薛仁貴私擺龍門陣図》

《水演図》

《水演図》

戦士が持つ盾に描かれた模様などに共通点があります。

しかし、クリムトの作品の右側ひげ面の男が京劇風に描かれていることに対して、この時代の中国版画には京劇風の人物が描かれない(*)ことを考えると、これらの作品が直接的なモチーフになったとはいえないようです。

*京劇は乾隆55年(1790)以降の成立といわれています。しかし京劇成立以前に行われていた地方演劇と中国版画の関係性の検証が課題として残されています

乾隆期(1736 – 1795)末ごろの作品と推定される《当陽救主》、そしてもう少しあとの時代に印刷された《李元覇鎚振四平山》《楊家将八虎闖幽州》をみてみましょう。

《当陽救主》双和

《当陽救主》双和

《李元覇鎚振四平山》双和

《李元覇鎚振四平山》双和

《楊家将八虎闖幽州》双和

《楊家将八虎闖幽州》双和

これらの作品には、《フリーデリケ・マリア・ベーアの肖像》の背景といくつかの共通点を見出すことができます。例えば遠近感に乏しく平面的に描かれた群像表現や、ある程度様式化された姿、そして京劇風の表情や、左側白馬に騎乗している男が持つ先の丸い独特の武器(鎚)などです。

《李元覇鎚振四平山》(部分)

《李元覇鎚振四平山》(部分)

これらの版画は復刻され、長い間作られ続けました。クリムト(1862 – 1918)の生きた時代にも作られ続けていたようです。

例えば「双和」が制作した《楊家将八虎闖幽州》を「呉太元」が復刻しています。

《楊家将八虎闖幽州》呉太元

《楊家将八虎闖幽州》呉太元

さらに時代が下って、清代後期に制作された版画を見てみましょう。

その時々の戦争が版画になり、その過程で新たな表現も生まれています。

道光8年(1828)のジハンギール(張格爾)の乱を描いた《得勝封侯》は古い様式で描かれていますが、光緒26年(1900)の義和団の乱(庚子事変)を描いた《天津城埋伏地雷董軍門大勝西兵図 光緒庚子孟秋》では臨場感ある報道的な絵に描かれました。

《得勝封侯》

《得勝封侯》

《天津城埋伏地雷董軍門大勝西兵図 光緒庚子孟秋》

《天津城埋伏地雷董軍門大勝西兵図 光緒庚子孟秋》

ここまで、清代(1644-1912)中国に制作された、戦の群像表現のある版画を、駆け足で眺めてきました。

それでは改めて、グスタフ・クリムトが描いた《フリーデリケ・マリア・ベーアの肖像》を見てみましょう。

Portrait of Friederike Maria Beer 168 x 130 cm Oil on canvas

Depository: Tel Aviv Museum of Art Mizne-Blumenthal Collection

清代(1644-1912)直後の1916年に制作された作品です。

フリーデリケ・マリア・ベーアの肖像の後ろに、アジアの武人の群像が描かれています。その様式化された群像表現や一部見られる京劇風の表情などには、乾隆(1736–1795)末から道光(1821–1850)期に作られた中国版画に登場するモチーフとの共通性が見られるようです。

グスタフ・クリムト(1862 – 1918)が生きた時代、中国版画はヨーロッパにたくさん出回っていました。たとえば当館に一括で収集した義和団の乱(庚子事変 1900年)を描いた版画には、収集者の備考と思われる戦いの概要が、フランス語で記入されています。

《天津城埋伏地雷董軍門大勝西兵図》(部分)

《天津城埋伏地雷董軍門大勝西兵図》(部分)

今回の観察を通じて、中国版画とヨーロッパ美術の関係性に少し興味がそそられました。

さち

青木隆幸

余談ですが、《フリーデリケ・マリア・ベーアの肖像》は、グラモラレコードのCD アレクサンダー・ツェムリンスキー、カール・ゴルトマルク、ハンス・ガル「ピアノ三重奏曲集」のジャケットに使われています。

Alexander Zemlinsky, Carl Goldmark, Hans Gal klaviertrios

Gramola Records 2012

関連記事:蘇州版画 西洋劇場図

顔

顔 体

体

三井寺

三井寺 松風村雨

松風村雨

豆国」-赤松-円心-則村-UMAM-300x232.jpg)

《楊家将八虎闖幽州》双和

《楊家将八虎闖幽州》双和