こんにちは、特任学芸員のクリザンテームです。

国内外の美術情報に常日ごろ触れていると、パリにおける美術館・博物館の開館のニュースが、他の都市に比べて数多く入ってくるのに気づきます(実際、パリの美術館・博物館の数は、近郊も含めて約140館あるといわれています!)。それと同時に、悲しいことですが、閉館のニュースを時折耳にするのも事実です。

その中に、いつかこのブログで取り上げようと思っていた香水に関する美術館がありました。2年の準備期間を経て華々しいオープン後、わずか1年半でその歴史に幕をおろした幻の美術館です。この短い期間に、一体どれほどの方々がこの美術館を実際に訪れたのでしょうか。この美術館が時と共に忘れ去られていくのは、あまりにも惜しく存じますので、今回はそのパリ香水大博物館についてご紹介します。

フランス大統領府、エリゼ宮にほど近いパリ8区の中心に位置するエレガントな地域。高級ホテルとして知られるル・ブリストルの向かいに、邸宅を改装したパリ香水大博物館がありました。邸宅であった頃の名残の演出でしょうか、美術館入り口へのアプローチには、その前庭に赤いじゅうたんが敷かれ、訪問者を館内へと招き入れてくれます。

18世紀に建造されたこの美しい建物は、これまでに名だたる実業家や画家たちの住まいとなってきた歴史を持ち、1980年代末からは国営航空会社エール・フランスの制服も手がけた国を代表するデザイナー、クリスチャン・ラクロワの本店として親しまれた場所です。その建物の中に、香りの歴史や香りそのものを知る上で欠かせない数々の展示が詰まっていたのです。

モダンでシックな内装に設えられた入口を抜け、展示室のある地下一階へと歩を進めます。

展示室は、照明を抑えた一室から始まります。これより古代エジプトから現代までの香りの歴史が展示室ごとに時系列で展開していくのですが、目を見張るのは、映像をはじめとする最新技術が効果的に使われている点です。

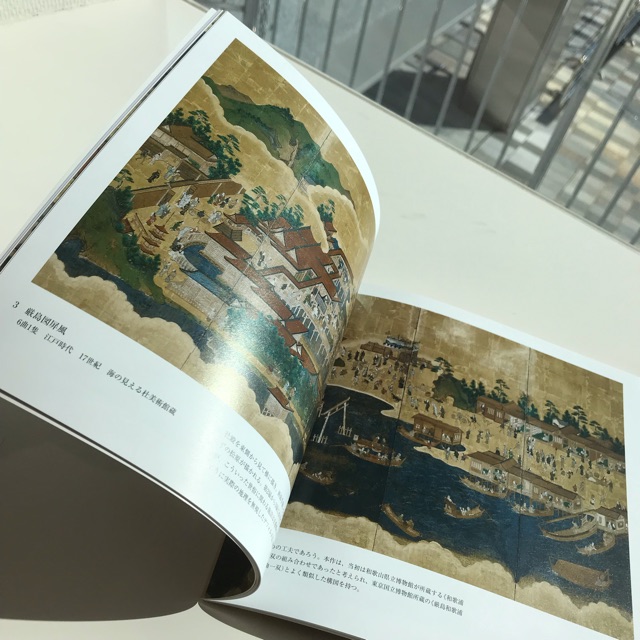

その展示室の様子を、画像でおわかり頂けるでしょうか。大きな鏡に穿たれた数々の四角い穴の一つには映像が投影され、他の穴には、海の見える杜美術館でもお馴染みのアラバスター製の古代の香りの容器が配されています。つまり、鏡張りのキャビネットの内部におさめられた所蔵品とスクリーンが、一部ガラス張りになることで見える構造になっているのですが、デザインが凝っているため、説明が大変です!

なかでもひときわ目を引く、鏡の中央に置かれた白いボールは一体何でしょう?

なんとボールの中を覗き込むと、キャビネット内の映像や容器が説明する古代の香りが漂ってくるではありませんか! 例えば、こちらはエジプトにおいて聖なる儀式に使われたともいわれる香り、キフィです。

キフィは、15種類以上もの香料を混ぜ合わせたもので、その製造には、香りを専門とする神官たちがたずさわったと考えられています。このボールの中で再現されていた香りは、シナモンのようなスパイシーな印象に、果実の甘みと温かみが加わった独特なものでした。

鏡の前に置かれたいくつものボールから発せられる香りを嗅ぐ中で、香りという目に見えないものを、いかに目に見えるようにして展示するかということに、この美術館が心を砕いていることが伝わってまいりました。もちろん、数は少ないながらも、時代ごとに質の高い香水瓶も展示されています。

けれども、この美術館でとりわけメインとなるのは、香りそのものであり、それをおさめる香水瓶等の容器は、あくまでも香りの説明の一部であるかのようです。香水大博物館が、香水をテーマとする他の数々の美術館と一線を画すのは、まさにこの点なのです。

その点をさらに強く感ずる展示が、上階の展示室にありました。

こちらです!

少し距離を置いて見ると、このように並んでいます! これは一体??

展示室の天井から吊り下げられたモダンな金色の球たち。こちらもまた一見すると、何であるのかよくわかりません。なにしろここでは、作品解釈の手立てとなるようなキャプションが、ほんのわずかしかないのです。そこで展示室にいらした方に尋ねてみると、なんとこの球を手に取り、香りを嗅ぐことを教えてくれました。

球のひとつひとつに、香水の原料となる様々な香りが収められていたのです。ベルガモット、ラヴェンダー、ベチュパー、ヴァニラ……と25種類もの香りを手にとって嗅ぎました。しかも驚いたことに、この球は話すのです! 音声が内蔵されていて、耳に当てると、個々の香りについて解説してくれるのです!!

美術館において展示物に手を触れることなど、思いもよらぬことでしたが(しかも来館者が他に見当たらないほど空いている場合には特に!)このあたりからクリザンテームは、こちらは美術館というよりも、体験型の科学博物館なのだと、次第に理解してまいりました。

一度そうとわかれば、好奇心がますます刺激されます!

ワクワクしながら、次なる球の展示に近づきました。

こちらはローズを用いた香水を集めたものです。銀色の球のなかには、バラから抽出された香料と、それを用いた現代の香水が収められています。

この美術館の運営に深く関わった、エルメス社の庭シリーズで知られる調香師、ジャン=クロード・エレナが調香したザ・ディファレント・カンパニー社の『ローズ・ポワヴレ』。ポワブレは胡椒をきかせたという意味のフランス語です。胡椒の香りのするバラ?? 斬新な組み合わせですね。

次の展示室で目にしたのは、パステルカラーの壁龕の並ぶ壁。

壁龕の中に入ると、香りが漂ってきます。

こちらの椅子は、次の画像のように、二人で座って香り当てクイズをするためのゲーム椅子。

椅子の中央にはモニターが埋め込まれており、操作すると反対側に香りが発散され、その香りを当てるというゲームです。

クリザンテームは、さきほど金色の球の説明をして下さった美術館の方と二人でゲームをしたのですが、ことごとく当ててしまい(何分にも、あまり難しくなかったのです)、やや盛り上がりに欠けることとなり、美術館の方を少しがっかりさせてしまったもよう……。ごめんなさい!

他にも館内には、調香を体験できるアトリエもあり、頻繁にワークショップが開催されていました。

またミュージアムショップの香水コーナーも圧巻の広さと充実度でした。様々な香水メーカーの香水が一堂に集められ、誰に気兼ねすることなく自由に嗅ぎ比べることができるのです。ブティックで販売員の方の丁寧な説明を伺いつつ、会話をするなかで香水を選ぶのも楽しみの一つですが、このように、たった一人で様々な香りを嗅ぎ比べていくのも、心が躍ります。香りほど、個人の趣向が反映されるものはないかもしれません。流行など全く関係なく、嗅いだ瞬間に抱く第一印象が、とても大きく影響するものなのです。そのようなこともあって、こちらでは、香りについての説明は一切ないままに、クリザンテームはとても気に入った香りを見つけることができました。

以上のようにこの美術館は、フランスにおける香りの文化の豊かさを肌で感じられる場所であり、悠久なる歴史の遺産とともに、最先端の香りのモードをも知ることができる唯一無二の美術館でした。できることなら、もう一度見てまわりたかったとの思いが募ります。

もう訪れることは叶いませんが、このような画期的な美術館の取り組みがあったことを一人でも多くの方に知って頂けたら幸いです。

クリザンテーム (岡村嘉子)

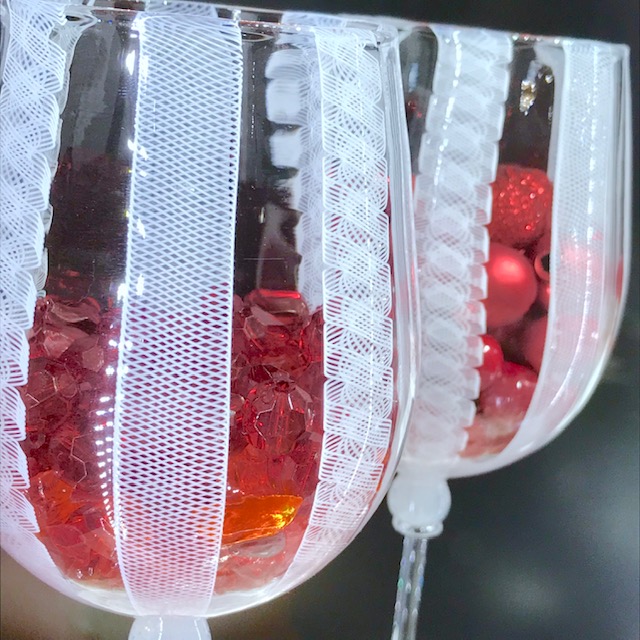

《シャンパングラス》

《シャンパングラス》 《(左)ワイングラス、(中央)レース文様コンポート、(右)レース文様皿》

《(左)ワイングラス、(中央)レース文様コンポート、(右)レース文様皿》

《ワイングラス》

《ワイングラス》 《レース文様皿》

《レース文様皿》

《5色1セット》

《5色1セット》 ちょっとしたプレゼントや、大切な方への贈り物をお選びの際に、ご参考になれば幸いです。

ちょっとしたプレゼントや、大切な方への贈り物をお選びの際に、ご参考になれば幸いです。

(天の橋より撮影)

(天の橋より撮影)

ガラス作家 安田泰三氏の作品《(左)レース文様コンポート、(右)シャンパングラス》

ガラス作家 安田泰三氏の作品《(左)レース文様コンポート、(右)シャンパングラス》 《レース文様コンポート》

《レース文様コンポート》 《シャンパングラス》

《シャンパングラス》

【ショップの様子】

【ショップの様子】