こんにちは。特任学芸員の岡村嘉子です。ご好評を頂いている秋季の企画展「美人画ラプソディ・アンコール――妖しく・愛しく・美しく」も、まもなく会期終了を迎えようとしています。前回のブログ「うみもり香水瓶コレクション」では、企画展のテーマのひとつ「女の装い プラス・マイナス」(女性が身繕いをしている姿やそれを解いた姿をとらえた作品群)にちなみまして、「番外編 フランス」と題し、スキャパレリ社《ショッキング》を取り上げました。今回はその続きで、この機会にぜひお目にかけたいキャロン社の香水瓶をご紹介いたします!

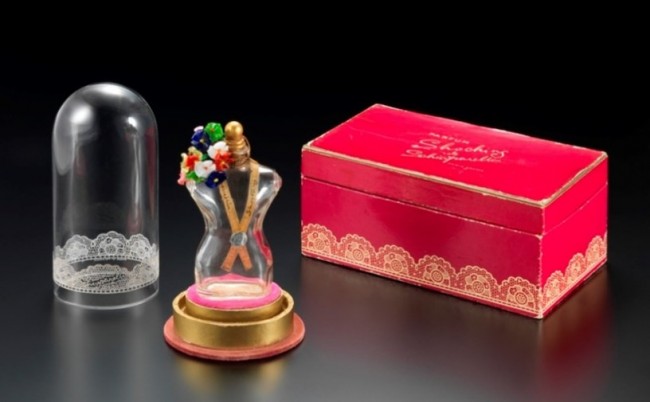

こちらの香水瓶です。👇

キャロン社 、香水瓶《プール・ユンヌ・ファム》デザイン:フレデリコ・レストレポ、2001年、透明クリスタル、リボン、製造:バカラ社 海の見える杜美術館CARON, POUR UNE FEMME WITH ITS CASE Design by Frederico RESTOREPO -2001, Transparent crystal, ribbon, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

今回も女性のボディをかたどった香水瓶です。前回の《ショッキング》と並べてみると、その相違がわかりますね!

左:スキャパレリ社 、香水瓶《ショッキング》デザイン:レオノール・フィニおよびピエール・カマン、1937年、透明ガラス、彩色ガラス、海の見える杜美術館RENE LALIQUE, SHOCKING FLACON Design by Leonor FINI and Pierre CAMIN -1937, Transparent glass , color glass, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

スキャパレリ社《ショッキング》は、巻き尺が首にかけられた仕立て用ボディが表現されており、鮮やかな色合いと花々の装飾も相まって、華やいだ雰囲気に満ちています。この香水瓶からは「これからどんな素敵なドレスに仕上がるかしら?」と目を輝かせる女性の顔が浮かんでまいります。

一方、キャロン社《プール・ユンヌ・ファム》では、体型にぴったりと合ったドレスを纏い、三面鏡の前に立つ全身像が表現されています。ここでは、「今夜はどんな楽しいことがあるかしら?」という期待に胸をはずませつつも、決してそれだけではないように思えます。鏡の前では、パーティの装いの最終チェックを欠かさない女性の真剣かつ冷静なまなざしをも浮かんでくるのです。三面鏡を配した2001年の限定エディション用の専用ケースが、香水瓶単体では紡ぎ得なかった物語を語っているかのようです。

ところで、私はこの香水瓶を初めて目にした時に、思わずうなり、感嘆してしまいました。それはひとえに、香水瓶の構造に起因しています。香水瓶のキャップが、思いがけないところにあったのです。

皆様は、どちらにキャップがあるかおわかりになりますでしょうか? スキャパレリ社《ショッキング》とは反対に、ドレスの足元、つまり瓶の底に配されているのです。これは香水瓶の歴史において、大変珍しい形です。ここにはどのような意味が込められているのでしょうか?

👆この部分です!©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

一般的に、レディの装いは常に何かを付け加えていくこととで完成します。ドレスを一枚纏えば、それに合う手袋やジュエリーを着け、場合によっては帽子やティアラ、髪飾りを頭部に頂きます。そして香水は装いの仕上げとして用いられてまいりました。こうして近代以降、ドレスと香水は切っても切り離せない関係にあったのですが、《プール・ユンヌ・ファム》ではそう単純な話ではないようです。なにしろ、香水を使えば使うほど、ドレスに見立てられた香水は減っていってしまうのですから! 大事なドレスは静かに足元の方へと次第に下がっていき、最終的にはすっかり脱げてしまうのです。

しかしそれは決して悲しいことではないでしょう。なぜならドレスを脱いで、生来の姿となった先にあるのは、ドレスが体現していた社会的役割や経歴――あるいはときに虚飾の混じる世界――から解き放たれて、ただ一個の、今を生きる裸の人間になることです。そのありのままの姿となった女性は、なんと気高く美しいのでしょう。

話を冒頭に戻しますと、前回と今回のテーマは「女性の装い プラス・マイナス」です。ドレスを纏い、鏡の中の自分を真剣に見つめていた女性は、装いを解いた自らの姿をも、勇気をもって冷静に直視し、受け入れることでしょう。マイナスがもたらす美が表現されたこの香水瓶に、私は21世紀の知性ある美しき女性像を見る思いがするのです。

岡村嘉子(クリザンテーム)

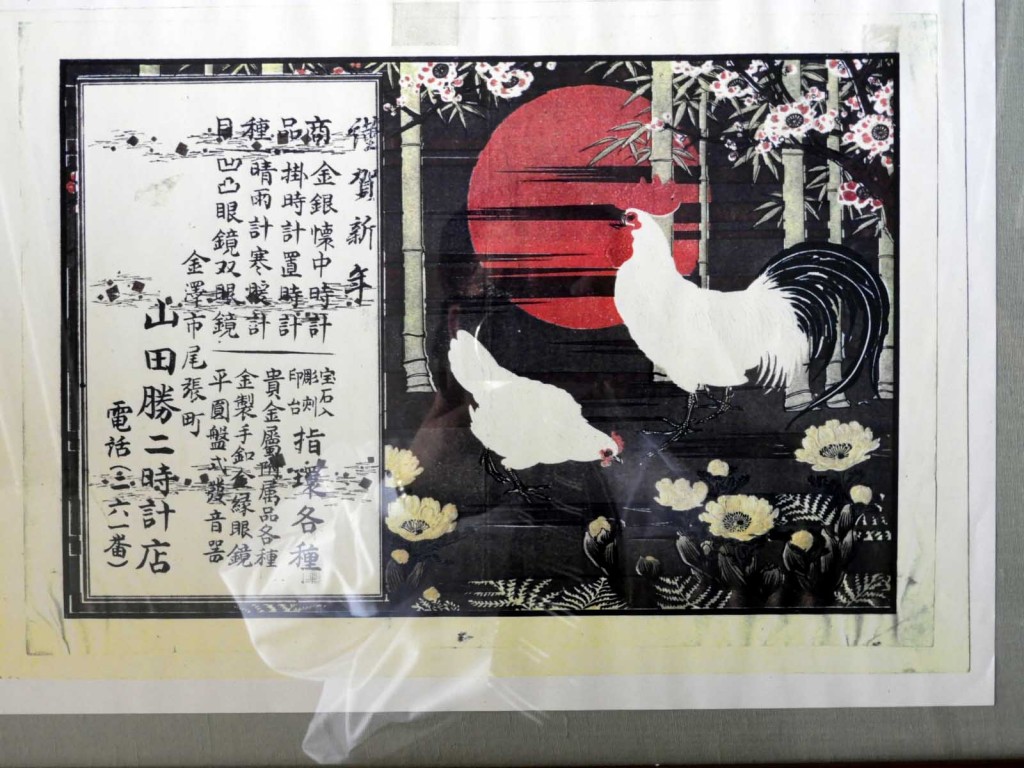

平版(木版 石版転写 多色刷)

平版(木版 石版転写 多色刷) 平版(木版 写真製版 石版転写 多色刷)

平版(木版 写真製版 石版転写 多色刷) 平版(アルミ板 アルモ印刷)

平版(アルミ板 アルモ印刷)

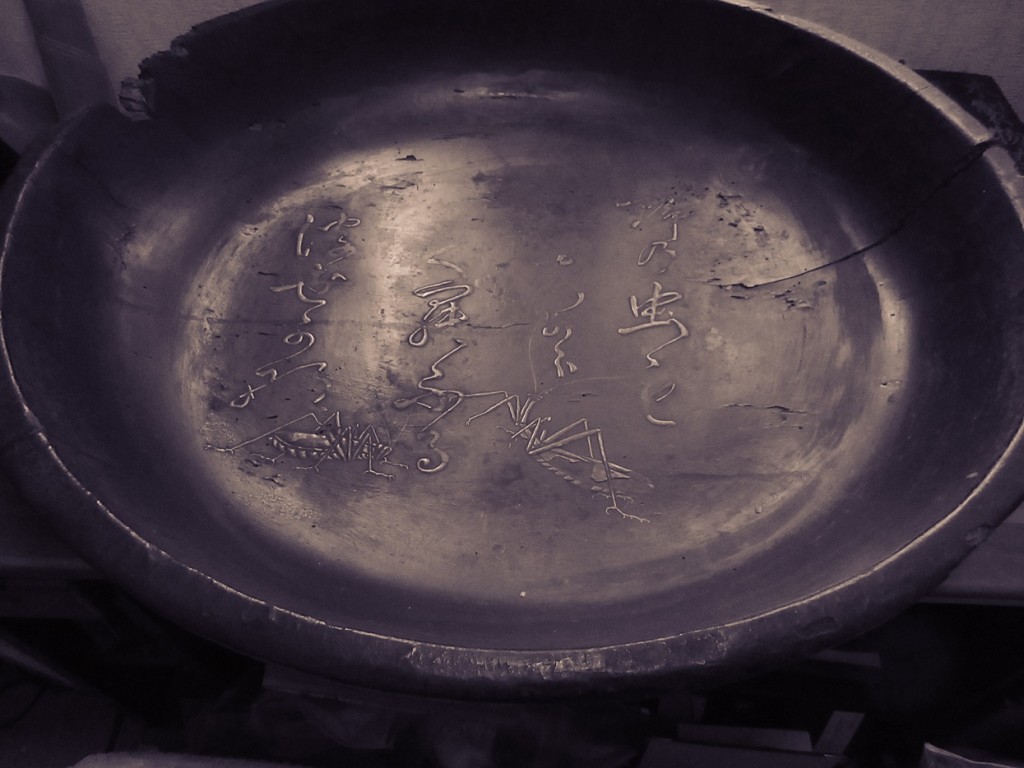

「謹賀新年」の「謹」の字のところです。

「謹賀新年」の「謹」の字のところです。 恵比寿の顔のアップです。

恵比寿の顔のアップです。