展 覧 会 名 : 引札 新年を寿ぐ吉祥のちらし

会 期 : 2021年11月27日(土)~12月26日(日)

会 場 : 海の見える杜美術館

「引札 新年を寿ぐ吉祥のちらし 2」から続く

第5章 新しい時代の風景を描く

昔ながらの吉祥の図様と並んで、新時代の流行も引札に取り入れられてきました。汽車や自動車、飛行機など、当時の人たちが初めて目にする新しい乗り物が行き交う風景や、郵便、電話といった新たな通信手段や、または西洋楽器を弾く、犬を飼う、列車で旅行するなどの最先端の生活文化が、活気ある様子で引札に描かれます。今のようにテレビもインターネットもない時代、とりわけ情報がいきわたりにくい地域で生活する人々にとって、引札は都市の流行を知るためのメディアでもありました。色鮮やかに描かれた目を驚かすような新時代の文化に人々は心躍らせたことでしょう。そしてそれは富や発展を感じさせるものでもあったことでしょう。

当時の人々が憧れた新時代の生活の様子をお楽しみください。

第4展示室1

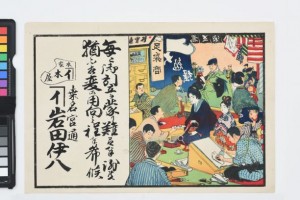

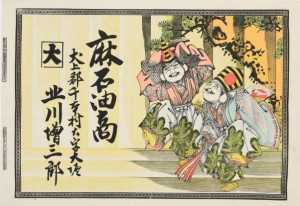

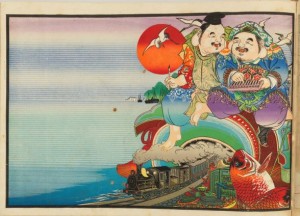

5-01

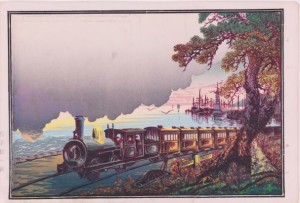

汽車 船 松 “あきなひ はんえい”

明治三十三年一九〇〇頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

5-01 画面右奥の港の方からこちらに向かって勢いよく汽車が走ってきます。大量の荷物や人を輸送する近代の乗物は繁栄の象徴でもあったのでしょう。松の根元に立てられた行先標には「あきなひ(商い)」「はんえい(繁栄)」の文字があります。

5-02

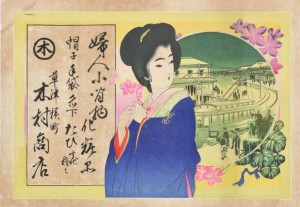

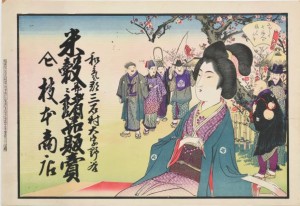

女性 電車 市街風景

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

5-02 明治二十八年、京都で日本初の電車が走り、その後、各都市に広まりました。この引札には電車の走る都会と、装った女性が描かれています。これを配布した木村商店の意図としては、都会に赴く際のよそ行きのおしゃれには当店の小間物を、といったところでしょうか。

5-03

自動車 飛行機 東宮御所 富士 色紙

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

5-03 富士山を背景に、東宮御所、気球、飛行機、自動車が描かれています。当時の多くの人々が憧れを抱いていたであろう、近代的な生活です。この引札が配られた姫路の人々の目にとっても、新年を寿ぐにふさわしい希望に満ちた光景に映ったことでしょう。

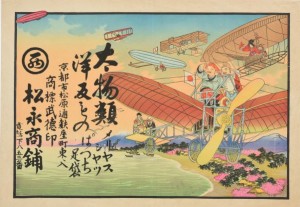

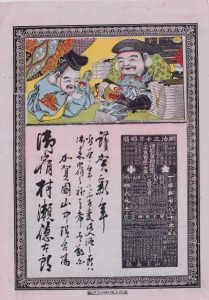

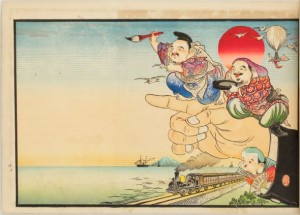

5-04

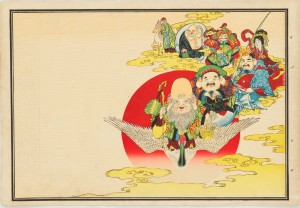

七福神 飛行機 日の出 富士

明治末~大正初期

平版(木版 石版転写 多色刷)

5-04 夜明けの富士を背景に、七福神が飛行機に乗って天高く舞い上っています。恵比寿大黒が搭乗しているのは、初めてドーバー海峡を横断した飛行機としても知られるブレリオ機、その上の箱形の機体は日本でも購入され初の試験飛行にも使われたアンリ・ファルマン機をモデルにしているようです。

5-05

幻灯機 母子 松梅

明治三十三年(一九〇〇)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

5-05 明治二十年代に幻灯機、今でいうところのスライド映写機がブームになり、所有する家もあらわれました。このころは電球ではなくオイルランプで照らしていました。引札を配る際には白地の部分に字が入れられ、幻灯機に映る店の名前をみんなで見ているという場面になります。

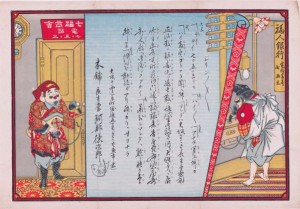

5-06

電話 恵比寿大黒 “福人銀行…”

明治二十六年(一八九三)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

5-06 この絵の電話機はガワ―ベル電話機といい、日本で使用された電話の中では最も古い型のひとつです。引札に書かれた通話内容を読んでみると、当時は「もしもし」ではなく「おいおい」「はいはい」と呼びかけていることがわかります。

5-07

電話 女性 恵比寿

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

5-07 明治時代は電話が各家庭まで普及していなかったので、郵便局に設けられた電話所で、呼び出してもらって通話をしていました。なお、この絵の電話機は明治二十九年に登場したデルビル磁石式壁掛電話機です。

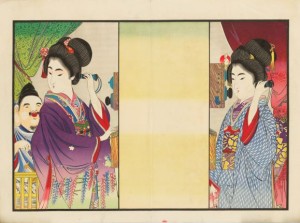

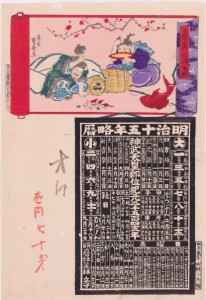

5-08

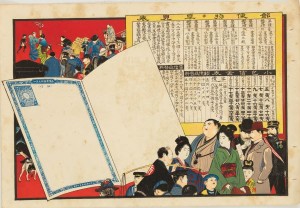

往復葉書 郵便差出箱 民衆

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

5-08 郵便は新しい時代を象徴する制度のひとつでした。国民への普及は早く、また各商店にとっても荷物の発送など欠かすことのできないサービスとなりました。本作品のように、利便性を兼ねて郵便料金早見表の付いた引札がつくられました。

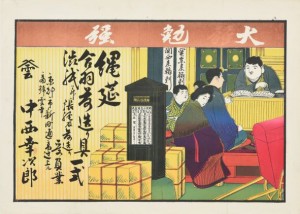

5-09

郵便局 郵便車両 郵便差出箱 “大勉強…”

明治三十七年(一九〇四)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

5-09 赤色に制定される明治四十一年まで、このような黒色のポストが使われていました。右側の赤色の車は小包郵便物配達用函車です。筆文字で、荷造り具一式を販売している中西幸次郎とあります。この絵にぴったりの商店ですね。

5-10

五十嵐 豊岳

新聞に乗って飛ぶ商人 汽車 船 日の出 “勉強家…”

明治中期

凸版(木版整版 多色摺)

5-10 明治時代のはじめより、文明開化の流れに乗り、新聞が多数創刊されました。この引札では、店主と思しき人物が新聞に乗って飛んでいます。添えられた字は「勉強家の親玉」「新聞にのせて世界中広告」。絵は、これと同じ意味のことを表しているのでしょう。

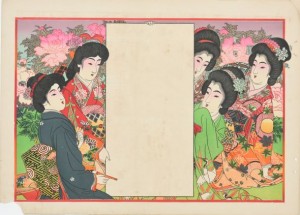

5-11

女性 紙 筆 牡丹

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

5-11 「立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花」は江戸時代から使われている美人を形容する言葉です。大輪の牡丹と一緒に描かれた五人の美人は目に鮮やかな服をまとっています。左端の女性が筆を持っており、商店の名前を書き入れる係と見られます。このような引札はおそらく呉服店などに重宝されたことでしょう。

5-12

女性 バイオリン 楽譜 君が代

明治四十年(一九〇七)頃

平版(クロモ石版 石版転写)

古島竹次郎 版

5-12 明治期は「ヴァイオリンを弾く女学生」がとても文化的でハイカラな存在としてとらえられていました。明治三十三年には国内で大量生産が始まりピアノほど高価でないため、ハイカラであると同時に、ピアノよりも親しみやすい楽器だったようです。

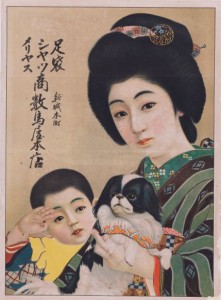

5-13

母子 犬 狆

明治末~大正

平版(クロモ石版 石版転写)

5-13 女性が子供を脇にして狆を抱いています。狆は江戸時代に将軍や大名や一部の裕福な商人が愛玩した超高級犬でした。明治時代も高級犬に違いはありませんが、もう少しハードルが下がり富裕層の間で流行しました。

5-14

結納品 女性 盃

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

5-14 江戸時代に公家や武家、裕福な商家が行っていた結納・結婚式が、明治時代になって庶民の間でも行われるようになりました。結納品の引札まで作られたということは、当時それだけ庶民に浸透したという証でもあるでしょう。

5-15

母子 旅客手荷物運搬人 駅 船

明治四十年(一九〇七)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)・空押

古島竹次郎 版

5-15 美しく着飾った親子連れが駅構内を歩いています。この引札が配られたころは鉄道旅行が人気でした。赤い帽子をかぶって荷物を運ぶ青年は「赤帽」と呼ばれるポーターです。明治三十年から主要な駅の構内で営業しました。

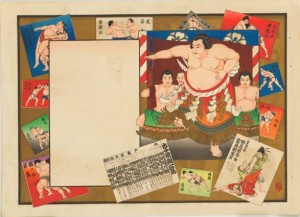

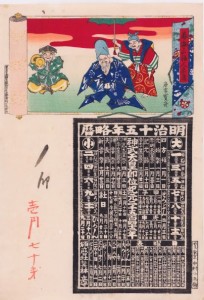

5-16

金森 観陽

相撲 古今横綱一覧

明治三十七年(一九〇四)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

5-16 相撲好きにはたまらない一枚だったでしょう。相撲の祖の戦いから、各力士の名取り組み、そして古今横綱一覧まで相撲尽くしになっています。なお、相撲は天下泰平・子孫繁栄などを願う神事と密接につながっています。

5-17

広瀬 春孝

子供 野球 競舟 桜

明治三十三年(一九〇〇)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

5-17 カッターレースや野球などのスポーツ競技が始まったのも明治時代です。新しいものは何でも次々と引札に描いていきました。新しい物事それこそが新年を寿ぐ題材でもあったのです。

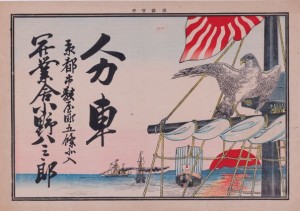

5-18

日の出 船 鷹 “版権登録”

明治二十七年(一八九四)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

5-18 日清戦争の時、日本海軍の旗艦・高千穂のマストに鷹が舞い降りたという逸話があります。この鷹は神武東征の際に現れた金鵄に見立てられ、様々な詩が詠まれました。戦争になると、戦勝を願って縁起を担ぐ引札が描かれました。

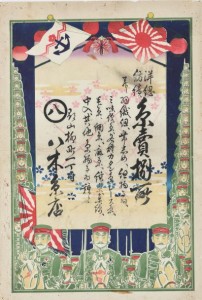

5-19

陸軍 隊列 旭日旗 軍旗 金鵄勲章 桜

明治三十七年(一九〇四)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

5-19 戦時中は士気を鼓舞するプロパガンダ的な要素が見られる引札が発行されました。この引札は糸屋が使用しています。糸を使った軍服が画面を埋め尽くしています。

第6章 描かれた商いの風景

引札には、農業・漁業などの産業や、また、米店・乾物店・酒店などの食料品店、呉服・履物などの衣料品店ほか、多種多様な店舗の様子が描かれています。いうまでもなく、これは引札を配っている店の仕事を見た人に覚えてもらうためであり、新年に配るにふさわしく、店は大いに繁盛し、来店客も幸せいっぱいな様子に描かれています。例えば足袋屋の引札では、足袋の製造から販売までおこなわれている店の様子がにぎにぎしく描かれています。この引札を買った足袋屋は余白に新年の挨拶と店の名前を太々と書いてなじみの顧客に渡したのです。

当時の商いの情景と余白に記された商店の情報を合わせてお楽しみください。

第4展示室2

6-01

漁 一本釣 日の出 “鰹大漁之真景”

明治中期

凸版(木版整版 多色摺)

6-01 カツオの一本釣りの様子です。手前の船左側の漁師が鰹を寄せる小魚を撒き、その両隣で糸を垂らし、船中央には漁師が釣った鰹を抱いて、それを横の漁師がたらいに入れようと待ち構えています。細かくスケッチをしています。

6-02

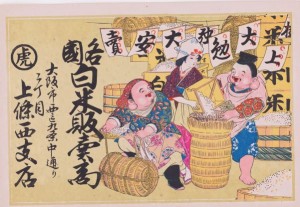

米店 俵詰め 恵比寿 大黒 枡

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-02 掛かる小旗には「極上」「大勉強」「大安売」の文字。大量に積み上げられた米を次々と俵に詰めている米屋の光景は豪勢です。この引札を使ったのは各国(各地域)の白米を販売する大阪の(丸虎)上條西支店です。

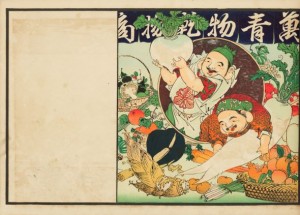

6-03

青果 乾物店 野菜 恵比寿 大黒

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

野村富三郎 版

6-03 「万青物乾物商」の暖簾がかかっています。描かれているのは野菜・果物・キノコ類です。大黒が抱えるのは豊作を暗示する二股大根。恵比寿は株(カブ)があがるようにと蕪(カブ)を高く捧げています。

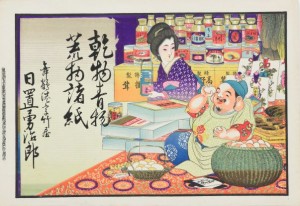

6-04

乾物店 店内の様子 女性 恵比寿 卵 結納品

明治四十二年(一九〇九)

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島徳次郎 版

6-04 乾物類と卵の組み合わせの引札が多いです。乾物店はおそらくこの頃は卵を一緒に販売していたのでしょう。左側に記された商店の紹介文を読んでみると、ここでは乾物以外に野菜果物(青物)や雑貨(荒物)や紙も販売しています。

6-05

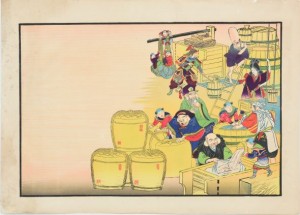

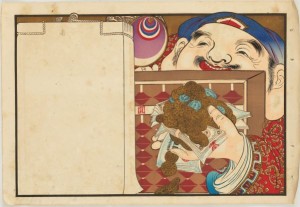

酒造 七福神 唐子

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-05 七福神が酒を造っています。酒造りは、それぞれの酒蔵で秘伝ともいえる独特の製法で作られていましたが、明治政府は酒造検査制度を整備して、各製法をすべて検査して門外不出であった酒造法を明らかにしたそうです。

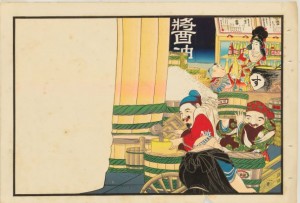

6-06

醤油 酢 塩 味噌 店内の様子 恵比寿 大黒ほか

明治三十五年一九〇二頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

6-06 酢・醤油・味噌といった調味料を販売している店の様子です。樽や瓶に詰めて販売している様子が描かれています。ただし、これはあくまで絵空事ですのでご注意を。画面の左半分をしめるこんな大きな樽は店頭にはありません。

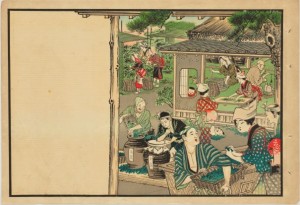

6-07

茶園 製茶

明治三十四年(一九〇一)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

6-07 製茶の様子が描かれています。左上には茶摘みの場面が、右下には焙炉の上で茶葉を両手で交互にでんぐり返しながら揉む「でんぐり」と呼ばれる手揉みの製法が描かれています。手前左の甕には「玉露」の文字が見えます。

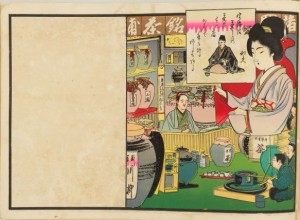

6-08

茶舗 店内の様子 女性 色紙

明治三十七年(一九〇四)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

野村富三郎 版

6-08 茶舗の店内が描かれています。棚の甕には茶の名前、若緑・相生・玉露・正喜撰・川柳が、袱紗をさばく女性の横の色紙には、「宇治は茶ところ 茶はこゝの店 のんで香もあるあじもある 利休」が添えられています。

6-09

菓子店 店の様子 菓子折を持つ女性 “砂糖菓子…”

明治四十年(一九〇七)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-09 明治時代になって外国のお菓子が売り出されました。暖簾に「和洋砂糖御菓子」と記されています。あとに続く「掛物」は砂糖掛け菓子の総称です。贈答品にはお菓子と印象付けるかのように女性が熨斗付きの菓子箱を持っています。

6-10

「一水」款

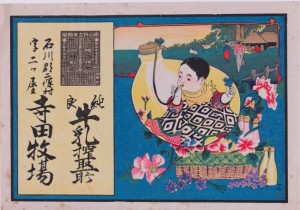

酪農 幼児 哺乳瓶 花

明治四十一年(一九〇八)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-10 江戸時代まで乳製品はなじみのない食品でした。明治時代になって乳製品ガイドが徐々に出版されるようになり、牛乳は母乳の代用品や滋養品として普及するようになりました。牧場も増え、この絵のような哺乳瓶が製造されました。

6-11

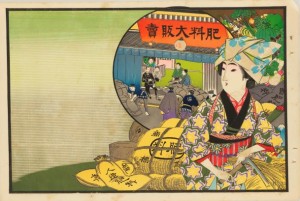

肥料店 店頭 肥料 女性 米の収穫

明治四十年(一九〇七)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-11 江戸時代の日本の肥料は田畑の近隣でできる有機質肥料が中心でしたが、明治時代になって化学肥料が推奨され、各地に肥料を販売する店が出来ました。袋に見える硫曹は明治三十年から製造された過リン酸石灰肥料です。

6-12

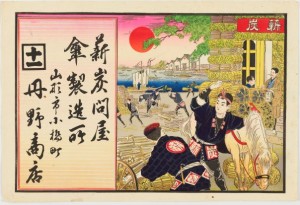

薪炭店 店の様子 蔵 港 日の出

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-12 薪炭店は今、キャンプブームもあって活気があるようですが、明治時代はそもそも生活に使うの主な燃料が薪と炭でしたので、薪炭店は地域になくてはならない大切な店でした。そしてこの絵にあるように馬は大切な運搬手段でした。

6-13

油店 店の様子 オイルランプ 女性 福助

明治三十七年(一九〇四)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-13 江戸時代の明かりは行灯や灯明でした。明治時代に石油ランプが急速に普及しました。明るさが十倍以上あったことや、灯油価格が菜種油の半値ということもあったようです。なお、一般家庭に電灯がともるのは明治末期です。

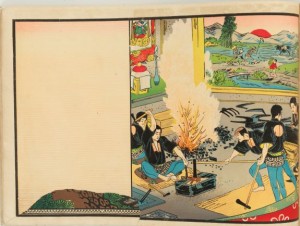

6-14

鍛冶屋 鍛冶の様子 耕作 大黒 鏡餅

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

野村富三郎 版

6-14 鍛冶屋を描いた引札は珍しく、あまり見られません。一番左の人物がふいごで火を強くし、その右の人物は金属を鍛錬しています。床には出来た農具が並べられ、右上に農具を使った仕事ぶりが描かれています。

6-15

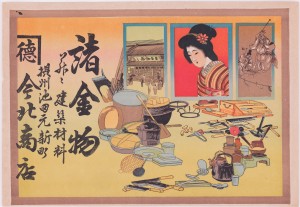

諸金物 鍛冶 金物屋 店頭 “万金物商…”

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-15 右上には鍛冶の神事。中上の金物商の看板には「万金物商」。看板の通り描かれているのは思いつく限りの金物類です。この引札を配ったのは金物全般を取り扱う今北商店。どんな金物でも揃えますという意気込みが感じられます。

6-16

足袋屋 店内

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-16 右下の職人が重ねた生地の上に型紙をおいて特殊な刃物で裁断し、その左側の職人は針で縫い合わせています。足袋の製造から販売まで賑わう様子が描かれています。相変わらず御引立てくださいとの言葉が添えられています。

6-17

履物屋 店の様子 女性 “流行履物商…”

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-17 暖簾には流行履物商の文字が染め抜かれていて、店内には草履、げた、鼻緒が店いっぱいに陳列されています。流行は履物商の引札によく使われる言葉です。「当世流行」(今のはやり)という言葉もよく使われていました。

6-18

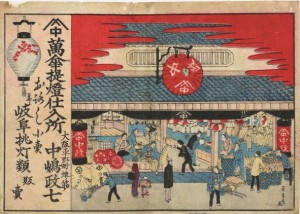

栄松斎

中嶋政七 店頭風景 “万傘提灯仕入所…”

明治中期

凸版(木版整版 多色摺)

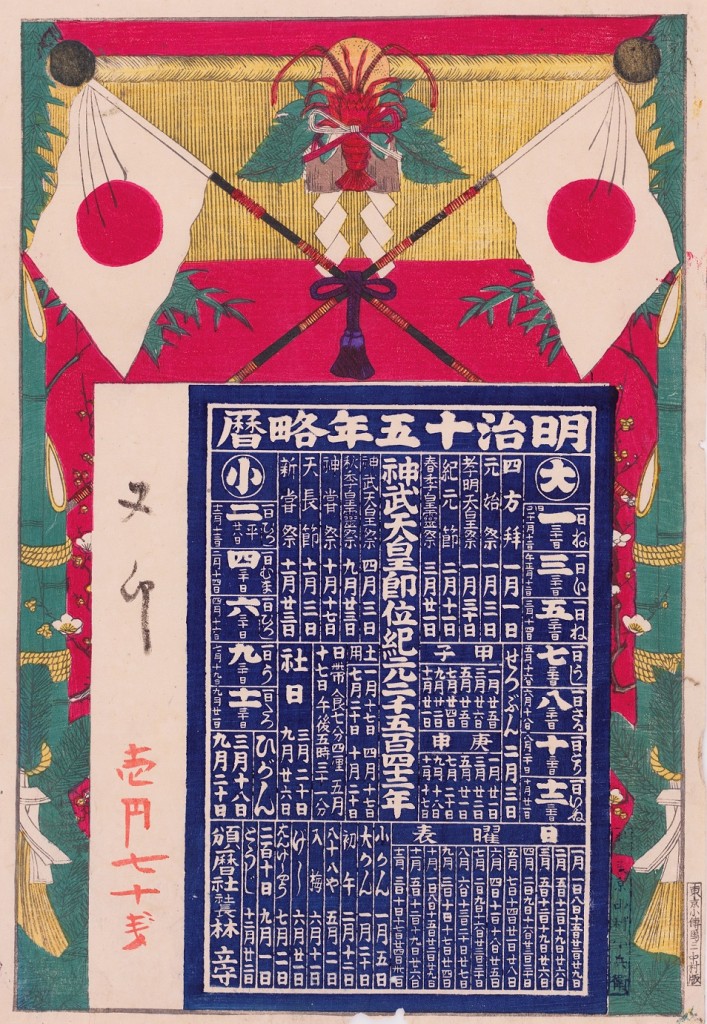

6-18 建物中央入口の左の柱に郵便受箱がありますが、これは珍しいです。郵便受箱は昭和時代になって普及したとい言われています。路上に広げた傘には大と小の月の暦が記されています。現在使われているグレゴリオ暦が導入される前の和暦では、三十日ある月を大、二十九日の月を小として、カレンダーとしていました。

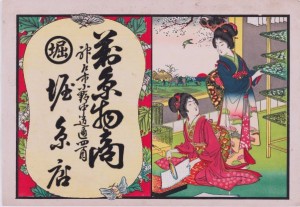

6-19

養蚕 蚕棚

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

6-19 大河ドラマ『青天を衝け』でも紹介された通り、養蚕は当時の日本の重要な産業です。中央の女性は卵からかえった蚕を蚕卵紙から蚕座へ移しています。右側の蚕棚の上で蚕が育っています。引札を配ったのは「万糸物商 堀糸店」。

6-20

染屋 染と洗張の様子 女性

明治四十二年(一九〇九)

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

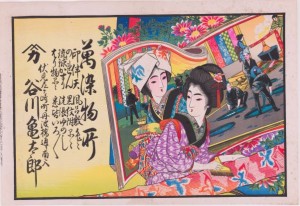

6-20 染・洗い・湯のし・洗張、染物所が請け負う各仕事の様子が描かれています。この引札を配布した万染物所 谷川亀太郎の店では印伴天・のれん・風呂敷・黒紋付などの染や洗張・ゆのし、その他いろいろ請け負ったようです。

6-21

広瀬 春孝

呉服店 反物 女性 “現金かけ値なし…”

明治三十三年(一九〇〇)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-21 反物を滝に見立てて店頭ディスプレイをしています。暖簾に書かれた字は「ごふく(呉服 絹織物) ふともの(太物 衣服にする布地) 唐端物(中国の布地)商」。柱には「現金かけ値なし正札付」と安売り低価販売をうたっています。

6-22

洗濯屋 店の様子

明治三十三年(一九〇〇)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

6-22 洋服が出回ると、洗濯サービスができました。この引札には「和洋せんだく(洗濯)所 並ニ悉皆湯のし(すべてアイロンかけ) 商号あらいや」とあります。「あらいや」では和服の洗張や湯のし、洋服の洗濯アイロンかけをしたようです。

6-23

尾竹 国一

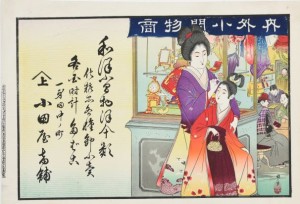

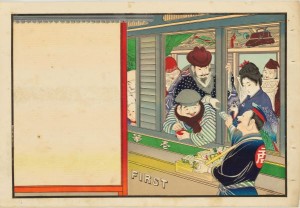

小間物屋 店の様子 母子 “内外小間物商”

明治三十五年(一九〇二)

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

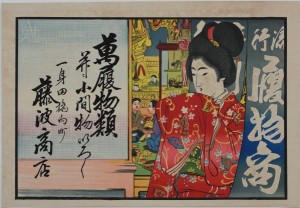

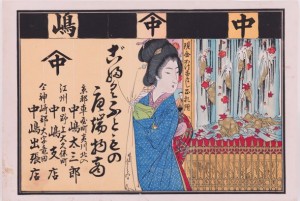

6-23 小間物というジャンルの店がありました。日用品・化粧品などこまごましたものを売る店です。引札に描かれた品々、商店名に添えられた商品名「和洋小間物 洋傘類 化粧品 各種卸小売 各国時計 たばこ」のとおりです。

6-24

化粧品 手袋 女性 鏡

明治四十年(一九〇七)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

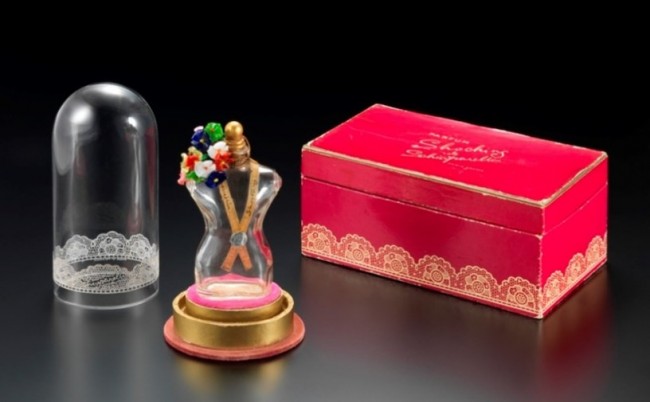

6-24 前の引札で紹介した小間物を、装う姿を紹介します。明治期は政府の西洋化推進の影響もあり、服装や化粧が洋風化し、香水も急速に普及したと言います。このように洋風の装いを描いた引札も洋装普及に貢献したかもしれません。

6-25

煙草店 店頭 看板 日の出 “天狗巻煙草…”

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

野村富三郎 版

6-25 西洋化はタバコのような嗜好品にも及びました。看板にかかっているのは当時人気の銘柄です。右のカメヲはアメリカからの輸入品で、天狗巻煙草とヒーローは国産です。主な喫煙スタイルがキセルから西洋式の紙巻に変わりました。

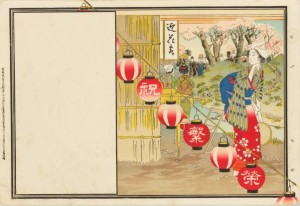

6-26

茶店 店頭風景 桜 提灯 “祝繁栄 迎花客”

明治三十二年(一八九九)

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

6-26 茶店の机には酒と思しき瓶が並んでいます。店先の女性は花見客に向って手招きしています。店の行灯には「迎花客」の文字があります。花客とは、花見客のほかひいきの客、お得意様という意味もあります。茶店の引札も比較的珍しいものです。

第7章 不動の吉祥キャラクター

引札には七福神・福助・お多福を始めとした数々の福の神が描かれています。中でも恵比寿と大黒は圧倒的な人気を誇っていて、当館所蔵の引札のなかでは4枚に1枚は恵比寿か大黒がどこかに登場しています。気球に乗ったり、花見をしたり、時には帽子の上にチョンと乗っていたりと、まるで隠れキャラのような描かれ方まで。福の神はとにかく仲がよさそうに描かれていてほほえましく、明治時代も終わりごろになると、神様というより親しみやすいキャラクターとして描かれたようです。

人々に愛された福の神の姿をご覧ください。

第4展示室3

7-01

「寳斎」款

恵比寿 大黒 盃 “春興福神□戯”

明治十四年(一八八一)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

中村小兵衛 版

7-01 まず恵比寿・大黒の見分け方を説明します。恵比寿は釣り竿・鯛・柏紋・頭に折烏帽子または手拭、大黒は大きな白い袋・打出の小槌・米俵・ネズミ・頭に頭巾。これらのいずれかの特徴を持っています。どうぞ見分けてみてください。

7-02

「寳斎」款

恵比寿 大黒 福禄寿 万歳 洋傘 “春遊三福神末広”

明治十四年(一八八一)頃

凸版(木版整版 多色摺)

中村小兵衛 版

7-02 万歳は祝福芸のひとつで、正月に家々の座敷や玄関前で新年を寿ぐ祝言を述べ、小鼓を打ち舞を舞うものです。舞う福禄寿の後ろで恵比寿が傘をさしています。傘は下の方が開いているので末広がりで縁起が良いとされています。

7-03

太田 節次

恵比寿 大黒 お金 “宝福神 金 万 両”

明治二十四年(一八九一)

平版(砂目 石版転写 多色刷)・手彩色

太田節次 版

7-03 釣竿を持ち鯛を抱える左の恵比寿は海の幸、米俵に座り打出の小槌振る大黒は山の幸を与えてくれる神様です。そのどちらにも恵まれ豊かになるようにと二人並んだ絵が喜ばれました。中央のネズミはお札の束を持っています。

7-04

恵比寿 大黒 三番叟

明治二十五年(一八九二)

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

7-04 三番叟は新年・新築・こけら落としなど事の初めに舞われます。諸説ありますが、鈴を振り大地を踏み鳴らすしぐさが、種をまき地を鎮めることに通じているとか。たしかにこの絵も鈴を振り地を踏み鎮めているのは地の神の大黒です。

7-05

恵比寿大黒 鼠 花車 金のなる木

明治二十七年(一八九四)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

7-05 明治二十年頃から、引札の印刷方法が凸版から平版に移行します。絵の表現も足元に影を描くなど西洋的な表現を取り入れたりしました。ただ、どんなに西洋の技術が導入されても恵比寿大黒はかわらず描き続けられました。

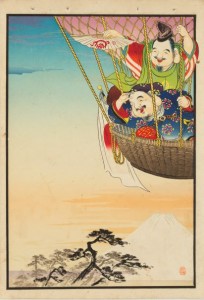

7-06

恵比寿 大黒 お金 金庫

明治二十九年(一八九六)頃

平版(木版 地紋フィルム 石版転写 多色刷)

7-06 恵比寿 大黒などの福の神は、江戸時代と変わらず描き続けられるのですが、一緒に描かれる物は時代に合わせて変化していきます。この引札ではこれまで描かれていた蔵が金庫に、小判がお札に変化しています。

7-07

尾竹 国一

恵比寿 大黒 気球 日の出 富士

明治三十四年(一九〇一)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

7-07 気球は明治十年代に日本に登場し、明治二十三年にスペンサーが各地で興行した時はそのことが歌舞伎になるほど評判になりました。明治三十年代は気球からビラをまいたり垂れ幕を垂らしたり、都会で目にする機会が増えました。

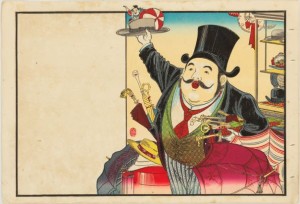

7-08

尾竹 国一

小間物屋 傘 帽子 恵比寿 大黒

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

7-08 シルクハットをかぶった大黒が掲げた手の先に赤白帽子を手にした恵比寿がいます。どちらも広告屋の姿のひとつです。このお店の宣伝をしているのですね。小さな気づきですが、傘の柄が十二支の寅・卯・辰・戌になっています。

7-09

尾形 国一

恵比寿 大黒 福助 揮毫 日の出 汽車 船

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

野村富三郎 版

7-09 広告屋と思われる人物の手の上に、硯を捧げ持つ大黒と、店の名前を揮毫しようと筆を構える恵比寿がいます。ここに記される店は商品をリーズナブルに提供してくれると、袖口にいる福助の扇子に記されています。

7-10

恵比寿 大黒 汽車 日の出

明治三十七年(一九〇四)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

野村富三郎 版

7-10 左側に店の名前や営業品目が書かれて引札は完成します。もしこの引札に店名が書かれていれば、恵比寿は筆を休めているのでちょうど書き終わったという演出になっていたことでしょう。それにしてもなんと自由で奇抜な絵でしょうか。打出の小槌の中から汽車が走り出てきています。

7-11

恵比寿 大黒 遊戯 子捕ろ子捕ろ “福来”

明治四十年(一九〇七)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

7-11 恵比寿と大黒が裾をたくし上げた振り袖姿の少女と子捕ろ子捕ろをしています。その遊びは連なった先頭の人が親となって、後ろに続く子を鬼から守るというものです。日本スポーツ協会の公式ホームページなどで紹介されています。

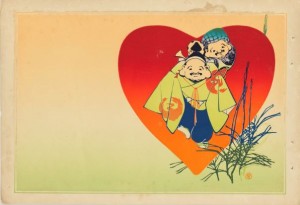

7-12

恵比寿 大黒 日の出 猪目

明治四十年(一九〇七)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)・空押

古島竹次郎 版

7-12 日の出を象徴するかのような赤い色。この形は何なのでしょうか。日本には古来からハートの形をした猪目という吉祥模様があります。心臓を表すハート形は明治時代からありますが、恋や愛を象徴するのは大正時代からのようです。

7-13

大黒 お金 大福帳 算盤

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)・空押

古島竹次郎 版

7-13 左側に大福帳が描かれています。この表紙に太々と店の名前を書いて配ることになります。画面いっぱいに打出の小槌を持つ大黒と大福帳と算盤とお金を大きく描いて、すがすがしいまでに金儲けを願った引札です。

7-14

「如泉」款

恵比寿 福笹 日の出 “勉強の…繁栄”

明治三十七年(一九〇四)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

野村富三郎 版

7-14 日の出を背景に恵比寿が福笹を担いでいます。この福笹は商人えびすともいわれる新春のえびす講(十日戎・廿日戎)で頒布された、縁起物を結び付けた竹の枝でしょう。色紙には「勉強の店に福来る」と記されています。

7-15

広瀬 春孝

七福神 お金 金採掘 “七福神 新機器ヲ以テ…”

明治中期

凸版(木版整版 多色摺)

7-15 右上の文字は「七福神 新機器ヲ以テ 金礦採掘ス」七福神が最新鋭の機械を使って金を採掘しています。福禄寿は大きな機械を操作していて、弁財天は何やら火花を散らしています。恵比寿と大黒は利益の計算に大忙しです。

7-16

七福神 来迎 日の出

明治三十三年(一九〇〇)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

7-16 日の出を背に、七福神が金雲をたなびかせて天からやってきました。引札に七福神が描かれるときは、地上で働いていたり遊んでいたりと人間味豊かに描かれることが多いのですが、ここでは神聖が大切にされています。

7-17

見立七福神 観梅 “にこにこと…”

明治三十四年(一九〇一)

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

7-17 右上の句は「にこ〳〵と 七福人の 梅見かな」。七福神に仮装して梅見を楽しんでいる人たちのようです。右側坊主頭で羽織に扇紋は布袋、その右の口ひげを蓄えた人は毘沙門天。一群の先頭の打出の小槌紋の人は大黒でしょう。

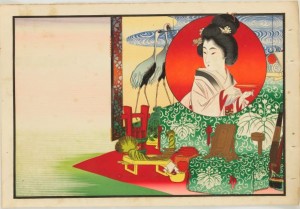

7-18

尾竹 国一

七福神 遊戯 恵比寿を驚かせる 屏風

明治三十四年(一九〇一)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

7-18 七福神はとにかく仲が良いようです。どの引札にも楽しく一緒に過ごす様子が描かれています。この引札には、恵比寿を驚かせようと屏風の隙間に隠れていたほかの六神が突然顔を出したところが描かれています。

7-19

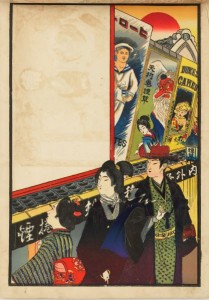

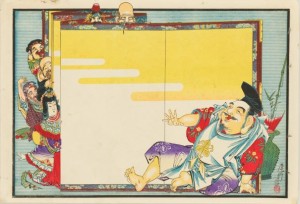

列車のホーム 煙草売の恵比寿 七福神

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

7-19 恵比寿が列車のホームでタバコを売っています。帽子がちょっと折烏帽子っぽくなっています。お金を出そうとしているのは大黒、その後ろから毘沙門天が手を伸ばしています。網棚には布袋の扇や大黒の小槌が載っています。

7-20

七福神 観梅

明治四十年(一九〇七)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

古島竹次郎 版

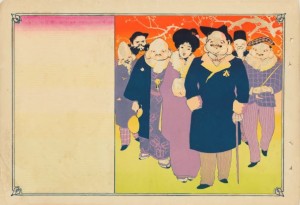

7-20 洋装の七福神が歩いてきます。先頭のコート姿は柏紋が入っているので恵比寿です。その後ろの弁財天はファーマフラーを首に巻いて手はマフ。一番右の大黒天は英国から入った流行のチェック柄を身につけステッキを持っています。

7-21

広瀬 春孝

福助 モーニングコート “大勉強 広告”

明治中期

凸版(木版整版 多色摺)

7-21 髷を下ろして髪型を七三分けにし、和服を脱いでモーニングコートに身を包んだ五人の福助が並んでいます。最後尾には赤い旗が掲げられています。結構な迫力です。当時の人たちはこの絵をどのような感情で眺めたのでしょう。

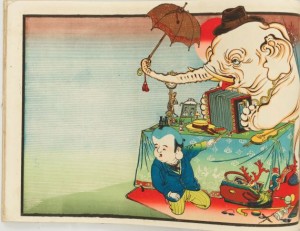

7-22

小間物 象 福助

明治三十五年(一九〇二)頃

平版(木版 石版転写 多色刷)

野村富三郎 版

7-22 幸運を招く福助が扇子を指し棒にして小間物を売り込んでいます。その後ろでは白象がスリッパをはいて帽子をかぶり懐中時計の首輪をつけて、長い鼻で上手に傘をさしてアコーディオンを弾いています。ものすごい迫力です。

7-23

お多福 枡 箕笊 “士農工商 み入よく…”

明治後期

平版(木版 石版転写 多色刷)

7-23 右上に「士農工商 み入よく 福が入升」と書かれています。その文意の通り、竹で編んだ箕の中に、士農工商に関するいろいろな宝が沢山のお金と一緒によく入っています。升にはお多福が入っています。

7-24

広田 春盛

福助 お多福 扇 牡丹

明治中期

凸版(木版整版 多色摺)

7-24 福助とお多福の正体が誰なのか、はっきりとはわかりません。この絵はふくよかだったとされるお多福と、小柄だったと伝えられる福助をデフォルメして、楽しげな雰囲気で描いています。富貴と末広がりを象徴する牡丹と扇が添えられています。

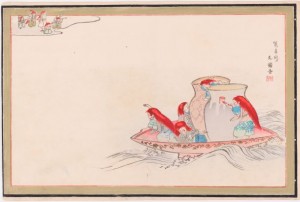

7-25

三島 文顕

猩々 盃の船 甕

明治中期

凸版(木版整版 多色摺)

7-25 猩々が登場する能は人気の演目です。素直な心を持ったお酒売が、猩々から酌めども尽きない酒の泉が湧く壷をもらって栄えるという祝言の趣きある話です。猩々はチャーミングな振る舞いも相まって愛されたキャラクターです。

展覧会出口

「引札 新年を寿ぐ吉祥のちらし 4(引札の豆知識ほか)」に続きます。

青木隆幸

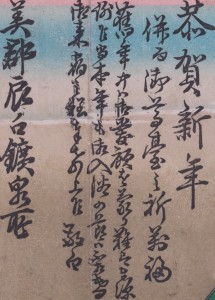

「萬小間物書肆舗(丸に太)羽前米澤粡町 大坂屋清兵衛」

「萬小間物書肆舗(丸に太)羽前米澤粡町 大坂屋清兵衛」

平版(木版 石版転写 多色刷)

平版(木版 石版転写 多色刷) 平版(木版 写真製版 石版転写 多色刷)

平版(木版 写真製版 石版転写 多色刷) 平版(アルミ板 アルモ印刷)

平版(アルミ板 アルモ印刷)