光村利藻(1877-1955 明治-昭和時代前期の実業家)という大コレクターをご存知でしょうか。竹内栖鳳の作品を600点以上収集していて、その中には、日本美術の中にローマの遺跡を出現させた記念碑的名作《羅馬古城図》(※1)や、当時の日本人が見たことのなかったライオンをリアルに描いて世間を大いに驚かせた《獅子図》(※2)を始め、《蕭条》(※3)、《平軍驚水禽図》(※4)など数々の名品が含まれていたことが伝記に記されています。(増尾信之『光村利藻伝』非売品 光村利之 1964)

1906年頃、光村利藻は後世に名品を残すことを目的として、竹内栖鳳に12点の作品制作を依頼し、《盛夏午後の図》、《悲愁図》、《泊舟の図》、《山桜》、《獅子の図》の5点が制作されたところで、経済的な破たんにより、計画は頓挫しました。

『光村利藻伝』242-243頁

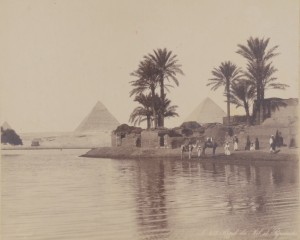

『光村利藻伝』に記された《泊舟の図》の項を読んだ時、思わず当館所蔵の《港頭春色図》を連想しました。「上海付近の河辺の風景で、大河に碇泊している大きな船のまわりにジャンクが密集している風景で、当時の ― 清朝末期の水辺のシナ人の生活状態を描いたもの。」この説明が当館の作品と符合するのです。

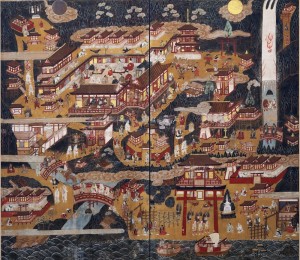

年頃 -画像 1996-011-140x300.jpg)

竹内栖鳳《港頭春色図》明治38年(1905年 42歳)頃

そして、制作時期や寸法を確認してみると、ほぼ重なることがわかります。

《泊舟の図》

制作時期:1906年頃(伝記制作時の記憶)

寸法:縦約6尺、幅2尺5寸

《港頭春色図》

制作時期:1905年頃(署名落款から推定)

寸法:縦152.8㎝、横71.6㎝

(縦6尺、横2尺5寸と言われる栖鳳作品の実寸はこのぐらいの寸法が多い)

なにより、《港頭春色図》以外に、これらの条件(1906年頃、縦6尺、幅2尺5寸の大きさで描かれた、上海付近の河辺の風景)にあてはまる栖鳳の作品を見たことがありません。

海の見える杜美術館が所蔵する《港頭春色図》は、光村利藻が収集した《泊舟の図》なのでしょうか。作品の他の情報を見てみましょう。

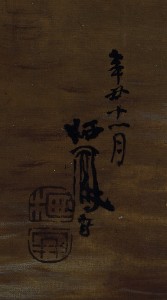

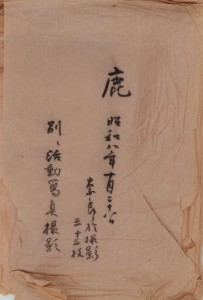

《港頭春色図》を入れている箱のふたには、竹内栖鳳直筆の箱書きがあります。

![]()

作品の箱ふたの表 ふたの裏側

「港頭春色図」 「明治庚戌春三月栖鳳題于耕漁荘」

「明治庚戌春三月栖鳳題于耕漁荘」は、明治の庚戌の年、つまり1910年の春3月に、耕漁荘(栖鳳の家・アトリエ)にて、栖鳳が箱に題を書いたことを示しています。

この年は、奇しくも、経営に失敗した利藻が再起をかけて、小さな印刷所を立ち上げた1910年と一致します。『光村利藻伝』は、「利藻の経済的な危機を栖鳳は絵を描いて、金に替え援助したことも一再ならずあった」と言います。もしかしたら、利藻が作品を手放すときに、作品が少しでも高く売れるよう、栖鳳が箱書きを買って出て、「港頭春色図」と命名したのではないか、そんなことも考えることができます。それとも伝記に記された《泊舟の図》と海の見える杜美術館所蔵の《港頭春色図》は全く別物なのでしょうか。これらの関係をはっきりさせる資料はまだ見つかっていません。

つづく

※1 現在、海の見える杜美術館蔵 《羅馬之図》

※2 現在、この作品は未確認

※3 現在、京都国立近代美術館蔵 《蕭条》

※4 現在、東京国立博物館蔵 《富士川大勝図》

さち

青木隆幸