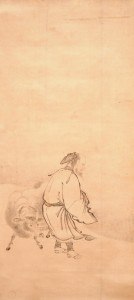

竹内栖鳳「猛虎図」1897(明治30) 海の見える杜美術館蔵

鋭い眼差しで前を見据える一頭の虎。毛を逆立て、牙をむき、前脚をあげ、今にも飛びかからんばかり。この作品を目にする人は、どのような困難があろうとも克服して良い結果がもたらされるという、吉祥画のようにも思えます。

作品を納める箱の裏に、牧野克次(註1)が1916年(大正5)に記した面白いエピソードが残されています。

そもそもこの絵は、濱尾新(註2)の文部大臣就任(1897年11月)を祝って、中澤岩太(註3)が濱尾に贈呈したものでした。ところが濱尾は一見して怒ってこう言ったのです。

「この虎の絵には尾が描かれていない。つまり私の仕事は首尾一貫しないとでもいうのか?!」

言いがかりをつけられた中澤は、この作品を巻いて持ち帰りました。

面目を失った中澤が、この絵の処遇を中川小十郎(註4)に相談したところ、中川が、自分はちょうど家を建てて絵が足りないところなので譲ってほしい、と持ちかけてきました。中澤は喜んでこの作品を譲りました。

その後のある日、中川が自分を尋ねてきた天龍寺管長の高木龍淵(註5)と歓談する中でたまたまこの話に及ぶと、龍淵は憤慨して、

「知識のないものはこの絵の意図するところがわからないのだ。仏典にもある『霊亀尾を曳く』の誡語を題して引導を与えてやる。霊亀は砂の上を歩いた足跡を消そうとして尾を動かす。だがこれによって尻尾の跡が上からついてしまうことを、わかっておらん。無尾はかえって有尾に勝っているという意味である。」

といい、この絵に賛を記したのです。

この「猛虎図」に関するエピソードは以上のとおりなのですが、この話をふまえると、とても興味深いことがわかってきます。実は栖鳳、この絵と良く似た「尻尾のある」虎の絵を描いているのです。この作品を「猛虎図」と比較すると、下の空間をやや広く取り、そこに尾を描いています。ただし画面からはみ出た虎の下半身を想像すると、尾は描かれるような場所にあるはずなく、取って付けたような印象があります。更にこの作品には、濱尾が文部大臣に就任した直前にあたる『丁酉(1897年)冬十月』の款記がわざわざ添えられているのです。もし

かすると、作品を突っ返された中澤が竹内栖鳳に相談し、尻尾のある作品を描いてもらって改めて濱尾に贈呈した、という、箱裏には語られることのなかった別のエピソードが、あったのかもしれません(原田平作『竹内栖鳳』光村推古書院 1981 図版番号13)。

(註1)牧野克次(1864-1942)

洋画家。明治34年、関西美術会の創立に参加。明治35年、京都高等工芸助教授。

(註2)濱尾新(1849-1925)

政治家。文部大臣、東京帝国大学総長、内大臣、貴族院議員、枢密院議長などを歴任。

(註3)中澤岩太(1858-1943)

帝国大学教授、京都帝大理工科大学初代学長、京都高等工芸(現京都工芸繊維大)校長などを歴任。

(註4)中川小十郎(1866-1944)

文部官僚。京都法政学校(現立命館大)を創設。西園寺首相秘書官、台湾銀行頭取、などを歴任。

(註5)高木龍淵(1842-1918)

臨済宗天龍寺派管長。神戸市に徳光院をひらく。室号を耕雲軒、晩年休耕と号する。

蓋表釈文

棲鳳猛虎図龍淵管長賛 天平牧野克題匧

蓋裏釈文

往年濱尾新氏ノ文部大臣ニ任セラルゝヤ 中澤岩太氏恭シク棲鳳筆猛虎図ヲ贈ル蓋曽約ヲ果ス也 濱尾氏一見悦ハズ且怒テ曰ク 此画虎尾ヲ欠ク 盖シ吾功業ノ首尾全ウセサルヲ諷スル者歟ト 巻テ之ヲ郤ク 中澤氏甚タ面目ヲ失シ悄然携帰テ之ヲ当時ノ大学書記官中川小十郎氏ニ告ゲ以テ画ノ処置ヲ謀ル 中川氏曰ク 予新ニ家ヲ構ヘ画幅ニ乏シ請之ヲ購ン 中澤氏大ニ喜ビ之ヲ与フ 是此幅也 某日天龍寺管長龍淵師中川氏ヲ訪ヒ 談偶及之 師大ニ罵テ曰ク無識ノ輩画意ヲ知ラズ 悤霊亀尾ヲ曳クノ誡語ヲ題シ引導ヲ与フ 霊亀尾ヲ曳クノ事 仏書ニ在リ 霊亀ナル者ハ沙上匍匐ノ足跡ヲ隠サント欲シ 歩々尾ヲ動カシテ之ヲ消ス 伺イ知ラン尾ヲ以テ地ヲ捺ルノ痕歴然タルコトヲ 無尾却テ有尾ニ勝ルノ意也 大正五年六月為中川先生識 天平牧野克

(釈文の旧字は適宜筆者が改めた)

さち

青木隆幸

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちらあ

》 平安時代 11世紀-3-300x166.jpg)