竹内栖鳳展に向けて、改装が進んでいます。

いつもの空間が、ガラッと変わる予感がします。

展示ケースの中に床の間?

11月1日より、113年ぶりに“幻の油絵”公開で話題の「生誕150年記念 竹内栖鳳」展を開催いたします。ぜひお越しください。

特設ページはこちら

展覧会場 特別公開動画はこちら

竹内栖鳳展ブログはこちら

うみひこ

NHKの8月30日のニュースに、113年ぶりの公開が決まった竹内栖鳳唯一の油絵《スエズ景色》が取り上げられ、当館の主任学芸員・田中伝が出演しました。

全国で放送されましたが、皆様ご覧いただけましたでしょうか?

テレビを見逃した方は、Googleで「NHK 栖鳳」で検索しますと、動画の見られるページが出てきます。是非ご覧ください!

あらかじめ告知することが出来ませんでしたので、かわりに取材風景をお届けいたします。

不思議な角度で立っていますが、色々とポーズの指定があったのだそうです。

《スエズ景色》は11月1日から開催の「生誕150年記念 竹内栖鳳」展で公開されます。是非、展覧会で実物をご覧いただきたいと思います!

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら

竹内栖鳳展 展覧会場 動画はこちら

竹内栖鳳展ブログはこちら

森下麻衣子

竹内栖鳳の油絵作品《スエズ景色》は、幻の作品となっていましたが、高階秀爾氏(大原美術館館長)協力のもと入念な調査をおこない、このたび多くのメディアに取り上げられました。

本作品は11月1日から開催する「生誕150年記念 竹内栖鳳」展にて公開します。

113年ぶりに現れる、栖鳳幻の油絵をぜひ直接ご確認ください。また、竹内栖鳳展特設ページやブログカテゴリーの竹内栖鳳展にもいろいろな情報が満載ですので、どうぞご覧ください。

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら

竹内栖鳳展 展覧会場 動画はこちら

竹内栖鳳展ブログはこちら

うみひこ

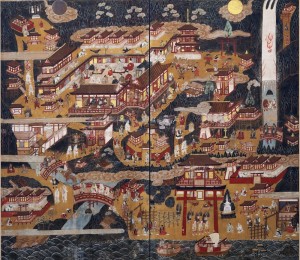

6月に開幕した「信仰と美術Ⅱ 仏と神のすがた」展も、8月より後期展に入りました。これにともない、大幅な展示替えもしております。

後期展示の作品のなかでまずご紹介いたしますのが、《那智参詣曼荼羅(なちさんけいまんだら)》です。

この作品に描かれているのは、ユネスコの世界遺産にも認定された熊野三山のひとつ那智山(熊野那智大社)です。画面には、主神である那智権現(なちごんげん)が鎮座する社殿を中心に、那智山の寺社が描かれています。画中にはこうした宗教施設だけではなく、この地で行われる年中行事や歴史的出来事、そしてその信仰によるご利益なども、ぎっしりと描き込まれています。

ちょっとだけ描かれたものを見てみましょう。

画面右側に描かれるのが、那智滝(一の滝)です。日本一の落差(133メートル)を誇る直瀑のこの滝は、飛瀧神社(ひろうじんじゃ)のご神体として信仰を集めてきました。

ちなみに、この滝の下方に3人の人物が描かれていますが、真ん中は、平安〜鎌倉時代の高僧として名高い文覚(もんがく)、そしてこの文覚の両脇にいるのが、不動明王の脇侍である矜羯羅童子(こんがらどうじ)・制吒迦童子(せいたかどうじ)です。

文覚は那智滝に打たれる荒行をした際、生死の淵をさまよいますが、矜羯羅童子と制吒迦童子が救けたのだそうです。

画面には、こうした那智にまつわる逸話が描き込まれているのです。

《那智参詣曼荼羅》と称される絵は、この作品をはじめ、確認されるだけでも40点近く現存しています。こうした作品が数多く制作された理由は、これらが那智山への参詣を促すための手段であったためです。

中世には、那智への参詣や寄付を民衆に勧めるため、諸国をめぐる人々がいました。彼らが那智の様子や、その霊験(れいげん)を知らしめるために用いたのが、この《那智参詣曼荼羅》だったのです。

とはいえ、この作品が作られた中世は、庶民が旅へ出ることは極めて困難でした。おそらくこれを見たほとんどの人は、行きたくても実際の那智に足を踏み入れることはできなかったでしょう。

そうした人々の思いが託されたと考えられるものが、この絵のなかに描かれています。画面を見ると、あちらこちらに白装束の人々のすがたが目に入ります。

これは、那智へ参拝に来た巡礼者だとも、また那智山が浄土と同一視されていたことから、浄土へと赴く死者の姿であるとも考えられています。

《那智参詣曼荼羅》を見た人々は、たとえ行くことはできずとも、絵の中の人に自身のすがたを重ね合わせ、那智(浄土)へと向かうことに思いを馳せたのでしょう。

田中 伝

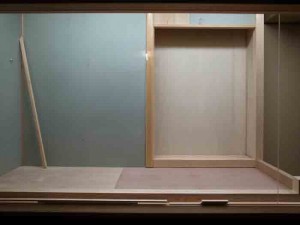

少しでも見ごたえのある展示をめざし、模型を作って検討を重ねています。

今回はいままでよりも少し大きめに、実際の1/20サイズの模型を作りました。

カメラで撮影すると、それなりに臨場感があります。

このたびご紹介いたします第4展示室は、展覧会の白眉ともなる部屋のひとつです。現段階では、重要な未公開作品が含まれるため、映像に映っているのは「羅馬之図」のみとなっております。

なお、8月の特別公開動画はここまでとなっておりますが、これまでご紹介いたしました展示室以外にも展示がございます。

1階ギャラリー 竹内栖鳳の蔵書、写真、スケッチ、手紙などを展示いたします。

2階エントランス 初公開品を含む栖鳳20代の作品を展示いたします。

2階ギャラリー 栖鳳が描いた襖の部屋を実物大に再現いたします。

第5展示室 栖鳳の工芸作品などを展示いたします。 多くの作品が初公開です。

それでは、展覧会開催までのあいだ、模型の映像をお楽しみください。

特別公開 「生誕150年記念 竹内栖鳳」第四展示室 動画

なお、映し出される作品は、出品予定の変更、期間中入れ替えの可能性があります。

うみひこ

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら

少しでも見ごたえのある展示をめざし、模型を作って検討を重ねています。

今回はいままでよりも少し大きめに、実際の1/20サイズの模型を作りました。

カメラで撮影すると、それなりに臨場感があります。

展覧会開催までのあいだ、模型の映像をお楽しみください。

特別公開 「生誕150年記念 竹内栖鳳」第三展示室 動画

なお、映し出される作品は、出品予定の変更、期間中入れ替えの可能性があります。

うみひこ

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら

少しでも見ごたえのある展示をめざし、模型を作って検討を重ねています。

今回はいままでよりも少し大きめに、実際の1/20サイズの模型を作りました。

カメラで撮影すると、それなりに臨場感があります。

展覧会開催までのあいだ、模型の映像をお楽しみください。

特別公開 「生誕150年記念 竹内栖鳳」第二展示室 動画

なお、映し出される作品は、出品予定の変更、期間中入れ替えの可能性があります。

うみひこ

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら

当館が所蔵する竹内栖鳳家伝来の資料の中には200枚以上の鹿の写真が含まれております。これらを参考にして、鹿の名作が生み出されたことは、以前から指摘されていました。

しかし、栖鳳が写真のみならず、更なる新技術も駆使して絵画制作にのぞんでいた可能性を示す資料が、最近発見されたのです。

栖鳳の作品には、「夏鹿」と題された作品が2点あります。ひとつは現在MOA美術館が所蔵しています。もうひとつの所在は残念ながら現在不明ですが、その画像は光村推古書院刊行『竹内栖鳳』(1981年)で確認できます(頁224〜226)。両作はほぼ同じ図様で、六曲一双屏風の右隻には緩やかな動きの鹿の群れが様々な姿態で描きわけられ、左隻には高く跳躍する鹿の一瞬の姿が描かれています。

右隻は、これまで語られてきたように、写真とスケッチを併用して、集まる鹿の様子を表情豊かにまとめ上げたと思われます。それは、残されている写真やスケッチ、大下絵からもうかがい知ることができます。

問題は、左隻に描かれた、高く跳躍している鹿の姿です。

私は、きっとどこかにこの姿に似た鹿の写真があるはずだと推測して探していたのですが、これに類するものは、1枚も出てきませんでした。しかしこうした資料の調査過程で、非常に興味深いものが見つかったのです。

上に掲載したものは、鹿の写真を納める封筒です。この封筒には、「鹿 昭和八年十月二十八日 奈良ニ於撮影 三十三枚」と、撮影の日付、撮影地、枚数が記載されていますが、最後に「別ニ活動写真撮影」という文言が書かれています。つまり栖鳳は、写真だけでなく、活動写真、つまり動画も撮影していたのです。

今まで栖鳳の絵画制作を考える際には、写真資料との対照しか考えられていませんでした。しかし、左隻の鹿の姿は写真だけではなく、活動写真の存在をも含めて探索する必要があるのかもしれません。跳躍する鹿の一瞬の動きは、動画の方にこそ、その様子が収められていた可能性があるのではないでしょうか。

残念ながらこの活動写真は現在失われてしまっており、この推測を立証する手だてはありません。しかし、栖鳳が絵画制作において活動写真も用いていたことだけは、まぎれもない事実なのです。

ところで栖鳳はなぜこうした最新技術を積極的に取り入れたのでしょうか。

ひとつに、栖鳳の先達である京都の画家たちからの影響があったのかもしれません。栖鳳の師である幸野楳嶺や、久保田米僊といった画家たちはすでに絵画制作において写真を活用していました。また、更にその師にあたる江戸時代後期の画家円山応挙は、「眼鏡画」という、西洋絵画の線遠近法を取り入れた当時目新しかったジャンルに取り組んでいます。先師から脈々と引き継がれる進取の気鋭が、栖鳳にも受け継がれていたと考えるのはいたって自然です。活動写真という当時の最新技術によって写し出された映像を見て、その躍動感を絵画にどのように取り込もうかと興奮している栖鳳の姿が目に浮かぶようです。

「夏鹿」は、動画の出現によって新たに切り開かれた絵画表現を示す、先駆的な作品であるのかもしれません。今後の更なる研究が期待される、新たな資料の発見となりました。

さち

青木隆幸

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら

少しでも見ごたえのある展示をめざし、模型を作って検討を重ねています。

今回はいままでよりも少し大きめに、実際の1/20サイズの模型を作りました。

開催までのあいだ、模型の映像をお楽しみください。

それでは、どうぞ!!!

特別公開 「生誕150年記念 竹内栖鳳」第一展示室 動画

うみひこ

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら

2014年6月22日ブログ 「一生一硯」に、以下の資料を追記いたしました。

追記:2014年8月14日

「一生一硯」 竹内栖鳳

「77歳になって何か俳句でもできないものかと思ってるのだが、どうもうまい具合に出てこない。実はちょっと見当をつけてるのがあるにはあるのだが、まだまとまらない。それは、15・6のころからほとんど一生使っていた硯があって、10年ばかり前に割れて使えなくなったが、それでも60年を一生と見て、一生一硯というような文句が俳句にならないものかと思っているのだ。

私の家は料理屋だったのだが、相当はやってたので婚礼とか祭りとかいうと手が足りなくなる。そんな時に雇う一人の料理人がいて、なかなかの手利きで間に合っていたが、少し金使いが荒いのか始終貧乏で、よく父のところに金を借りに来ていた。それがあるとき、あまりたびたび無心に来るのがきずつなかったのか、硯を一面持ってきた。さあ私の15・6のころだったと思うが、ちょうど絵の稽古を始めたころだったので、いつの間にか持ち出して使ったのが、もっと絵が上手になったら上等のを買おうと思いながら、とうとうその硯で通してしまったようなわけだ。

その間ちょいちょいほかの硯を使わないでもなかったが、どうも慣れたののほうが合い口がいい。屏風など描くときには随分墨がいるので、墨池の大きなので磨ったらよさそうだのに、やはりその慣れた小さな硯で磨って、なくなるとまた磨るという風に、その硯に愛着していた。

その後、墨色だとか用墨だとかいうようなことを考えるようになって、他にいくつか硯も買わされたが、たくさんあってもどうも使い慣れないのには手が出ない。先年支那に行った時にもかなたこなたで探したが、口上ばかりでどうも講釈ほどのものに当たらなかった。彫り物などは良くても使い勝手がよくない。

その硯には眼があって、黒石だから端渓ではないだろうと思っていたが、これは水岩で一番いいのだという事で他のは硬すぎてよくないのだそうだ。それが今から10年ほど以前だが、真二つに割れてしまった。別にそう手荒にしたわけでもなく、板の上においた拍子に割れた。何かのはずみだったのだろう。まるで切れ物で切ったように割れてるその調子が、瓦かなんぞのような感じで、ちっとも硬い感じがしない石だった。赤い筋が入っていて何でも唐代の紅絲硯というのだという事だった。今もなお名残が残っている。あの硯を頼りに一生過ごしたという気がする。」

『塔影』16巻11号所収、塔影社、昭和15年11月、頁3~4

(転載にあたり文字を適宜あらためました)

さち

青木隆幸

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら