展覧会

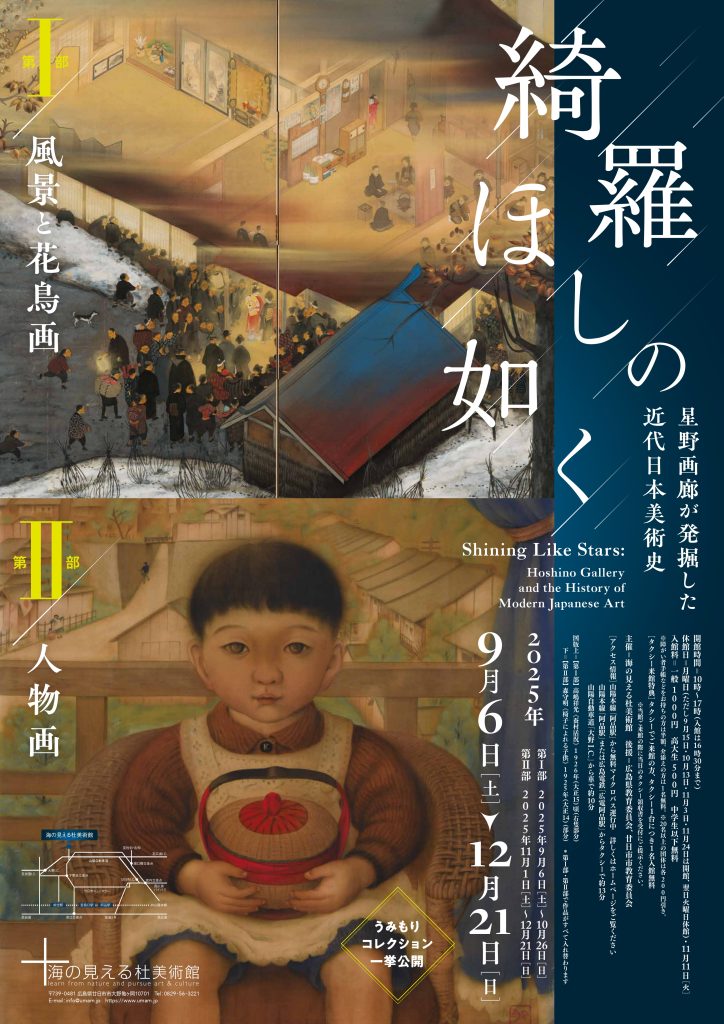

綺羅 ほしの如く―星野画廊が発掘した近代日本美術史―

星野画廊とは、京都東山区の岡崎公園に至る神宮道沿いに店を構える画廊です。画廊を営む星野桂三氏と万美子夫妻は、作者の分からない作品、あるいは評価の定まらない画家の作品であろうと、それが審美眼にかなう心動かす作品であれば拾い上げ、研究し、世に出すという活動を50年以上に渡り行ってきました。そうした夫妻の「発掘」は、近代の日本における画家たちの活動が、個性を活発に発露し、社会の様々な面を映し出す豊かさを持っていたことを世に示し続けてきました。

当館は開館以来、近代京都画壇の巨匠・竹内栖鳳とその師弟の作品を収集してきましたが、それ以外の近代日本画コレクションを充実させるにおいて、際立った特徴を持つ、魅力的な作品群を探していました。そこで、ある時期に星野画廊の収集してきた作品群を一括して当館に入れることとなり、それらは今では近代を物語る上での当館の重要なコレクションとなっています。

このたびの展示では、風景画・花鳥画を中心とする第Ⅰ部(9月6日~10月26日)と、人物表現を中心とする第Ⅱ部(11月1日~12月21日)に分け、星野画廊が発掘した近代日本美術史をご紹介いたします。綺羅星の如く近代の美術界を輝かせた画家たちの作品を、どうぞご覧ください。

チラシダウンロードはこちら

【基本情報】

[会期]第Ⅰ部 2025年9月6日(土)〜2025年10月26日(日)

第Ⅱ部 2025年11月1日(土)〜2025年12月21日(日)

[開館時間]10:00〜17:00(入館は16:30まで)

[休館日]月曜日(ただし9月15日、10月13日、11月3日、24日(いずれも月・祝)は開館)、9月16日(火)、10月14日(火)、11月4日(火)、11月11日(火)、11月25日(火)

[入館料]一般1,000円 高・大学生500円 中学生以下無料

*障がい者手帳などをお持ちの方は半額。介添えの方は1名無料。*20名以上の団体は各200円引き。

[タクシー来館特典]タクシーでご来館の方、タクシー1台につき1名入館無料

*当館ご入場の際に当日のタクシー領収書を受付にご提示ください。

[イベント]

・学芸員によるギャラリートーク 2025年9月27日(土)、10月18日(土)、11月8日(土)、12月20日(土) 各13:30~(45分程度) 参加費:無料(ただし、入館料が必要です)※事前申し込み不要

・オンラインシンポジウム(美人画研究会・東海大学文明研究所・海の見える杜美術館 共催)

「次世代日本画研究フォーラム:星野コレクションの作品を巡って」日時:2025年11月9日(日)13:30~

※詳しくはイベントページをご覧ください。

[無料マイクロバス運行のご案内] ![]()

開館日は、JR阿品駅と海の見える杜美術館駐車場を往復する無料マイクロバスを運行いたします。

どうぞお気軽にご利用ください。

※本展覧会中の時刻表につきましては、こちらをご覧ください。

[リピーター特典のご案内] ![]()

本展覧会を第Ⅰ部・第Ⅱ部ともに有料でご覧いただいた方に、次回展のご招待券をプレゼントいたします。

第Ⅱ部のチケットを受付にてお求め頂いた際に、第Ⅰ部入館時のチケットをご提示ください。

[主催]海の見える杜美術館

[後援]広島県教育委員会、廿日市市教育委員会

第Ⅰ部 風景と花鳥画

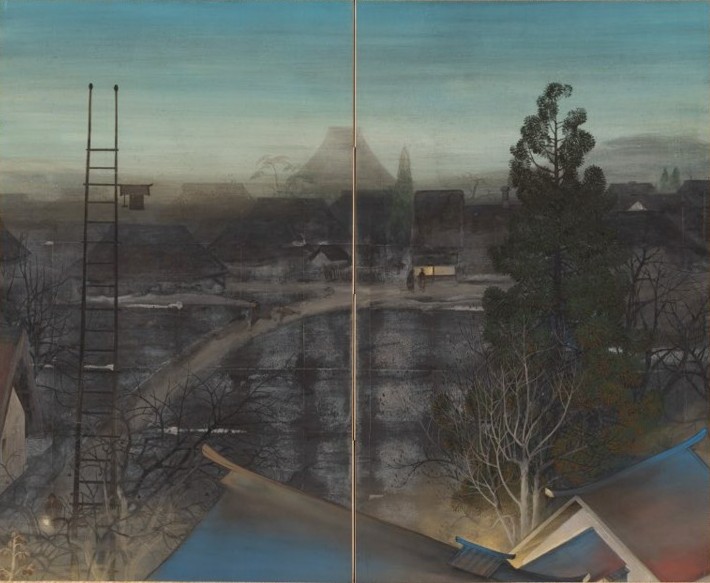

第Ⅰ部では、風景、花や鳥などを題材とした作品を紹介します。

古くからある名所や、風光明媚な場所を描くことや、吉祥の意味を持つ花鳥を描くことは、日本において古来行われてきました。近代以前においては、それらの多くは屏風や襖、掛軸などで室内空間を装う目的のもと、制作されてきたといえるでしょう。

近代という時代を迎え、絵画の役割は徐々に変転していきます。画家たちが展覧会のために制作・出品し、審査員や大衆といった多くの人の目に晒して優劣を競い、画家独自の視点や個性を表現するものとなりました。さらに言えば、官が主導する既存の展覧会(通称・官展)を無視し、自分たちと志を同じくする画家同士の結びつきのもと、自分が信じる自由な美を表現する画家たちも現れました。そこで制作される絵画は実に多様な意義や価値を持つようになります。

第Ⅰ部では人々の日々の暮らしや、伝統的な名所を自分の個性でとらえ直した風景作品、まだ誰も見出していない景色の美を描いた作品、動植物においてはその息遣いや、姿形の美しさに目を向け描いた作品などをご紹介します。画家たちが自らの個性をもって生み出した風景と花鳥をご覧ください。

第1章 人々の暮らしに目を向けて

近代に入ると、画家たちには新たな仕事が課せられるようになります。それは、国家に起こった歴史的な出来事、例えばほとんど神話とも言える国の興りの物語や、近代の度重なる戦争における活躍や勝利などの場面を絵画化するというものでした。画家たちにとっても自らの作品によって自国に寄与することができるこの種の仕事は重視されました。

しかし、やがてそうした公の、記念碑的な事象を描くことに背を向け、身近な農村風景や、労働者の姿を描く画家たちが現れます。それは、遠い理想や大仰な歴史物語ではなく、現実に目を向け、自らの私的な感興を重んじた、自然主義を標榜する画家たちから広まった活動でした。他にも、都市の発展とその近郊への居住範囲の広がり、都市近郊の鉄道沿線の開発という、近代社会の発展も要因となり得ました。

画家たちは身近にある農村の暮らし、あるいは近代社会の現実を生きる都市や郊外の人々の生活のありように関心の目を向け、描き出しています。

第2章 名所だからいい、名所じゃないからいい

古来、歌に詠まれた名所や、風光明媚な土地は絵画の題材として多く描かれてきました。近代の画家たちもまた、これまでの歴史の中で様々な芸術家たちが足を運んだ名所や旧跡に自分も赴いて、己の感性で描き出しています。

その一方で、近代以前にはそれほどの関心を向けられなかった場所の景色を描いた画家もいます。例えば瀬戸内海の景色などは様々な画家によって描かれますが、これは主に近代に入ってからその価値を発見された風景です。伊豆大島に赴いて描いた伊東深水の《三原の砂山》もそうした作品の一つで、当時、南島・あるいは南方を感じさせる温暖な地を、画家たちは盛んに求め訪ねました。それはタヒチを描いたゴーギャンなど、西洋の画家の影響も大いにあったと思われます。あるいは、どこともわからない叢や、むき出しの土に感興を覚え、描いた画家たちもいます。近代の画家は、既存の美術、既存の価値観を乗り越えるために、逆に常に「何を描くべきか」を探し求めていたことが伺えます。

第3章 近代の画家たちは花鳥に何を託したか

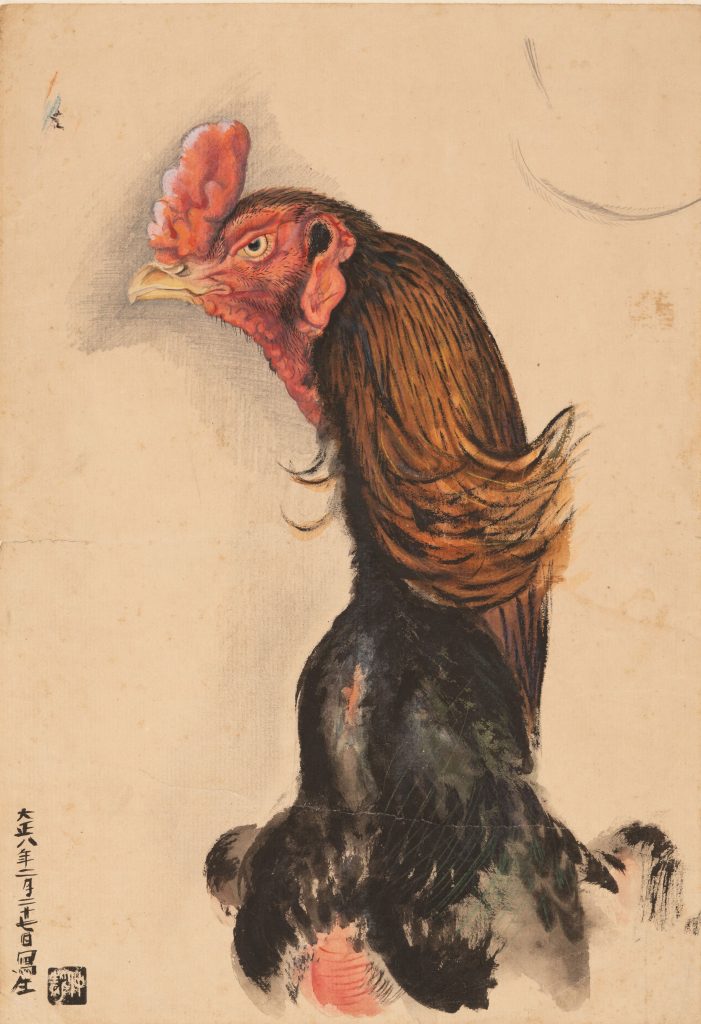

絵画において花鳥というジャンルは、もともとは中国から伝えられたもので、花や鳥、魚、動物などに様々な吉祥的イメージが仮託され、その組み合わせによりさらに多様な意味が読み取れるものとして描かれてきました。しかし近代以降、そうしたモチーフが示す吉祥性などは重視されなくなり、伝統にとらわれない様々な動物や鳥の愛らしさ、花の美しさ、生命感などを描くものに変化し、「花鳥画」ではなく、「動物画」と言うべきものとなっていきました。しかし、いわゆる鷺や、竹に雀という、伝統的に描かれてきた画題を近代的な感性でとらえ直し描く者もあり、「植物に鳥や動物を添えて描く」という形式自体は残されました。

近代という枠組の中で見ても動物や花を描くにあたり、その描き方は画家と時代によって変化が見られます。大正期には、細密に筆を重ね、その質感を表し、あるいは生き物の生命感を描き出すことを試みました。しかし、昭和期になると、植物や動物の形状や線を活かし、画面上に心地よいバランスと機智的な構図でモチーフを配することが潮流として現れます。近代の花鳥を描いた作品には画家の様々な挑戦、探究心が託されています。

第Ⅰ部 主要画家

石田耕古 伊東深水 伊藤柏台 稲垣仲静 井上永悠 猪原大華 上田眞吾 牛田雞村 大智勝観 岡田雪窓 岡村宇太郎 樫野南陽 要樹平 菊池素空 小林春樵 小松均 榊原始更 澤田石民 吹田草牧 杉田勇次郎 杉本哲郎 高嶋祥光 玉村方久斗 都路華香 野長瀬晩花 星野空外 中井吟香 中村貞以 平井楳仙 広島晃甫 増原宗一 松宮芳年 松山致芳 三露千鈴 堀井香坡 山口草平 山口八九子 山村耕花 山下摩起

第Ⅱ部 人物画

第Ⅱ部では、人物表現の数々をご紹介いたします。

近代の人物表現というと、歴史人物画や美人画がまず思い浮かび、実際に近代の名品と言われる人物画の多くは、そうした作品が多いと思われます。

しかし、当時の画壇を広く見渡すと、近代では実に多彩な人物表現が試みられていたことがわかります。女性美を描いた作品を見ても、その美のありようは様々です。美しい装いをして、楚々としたふるまいを見せる女性像もあれば、妖しい美で惹きつけるファム・ファタル的な女性の姿も描かれています。人物の美しさを描く際に、女性の姿が当たり前に選択される中で、男性の身体の美しさを描き出した画家もいます。

また、一般的に想起される「美しい」対象として描かれたのではない人々がいます。西洋からあらゆる思想が日本に流入した近代、国家の根幹である理想的な「家庭」の在り方も急速に形成されていきました。それと同時に、そこからはみ出た人々の苦しみや、彼らに対する世間の厳しい目に注目し、そういったものをこそ描くべきと考えた画家たちのまなざしがありました。これは、大正デモクラシーという言葉で表される、近代の民衆の自我の芽生えと無関係ではありません。

他にも、近代に花咲いたモダンな都市の文化、歌舞伎、文学、土地の持つ歴史への興味、画家たちは様々な動機をもって、人物表現に取り組んでいます。

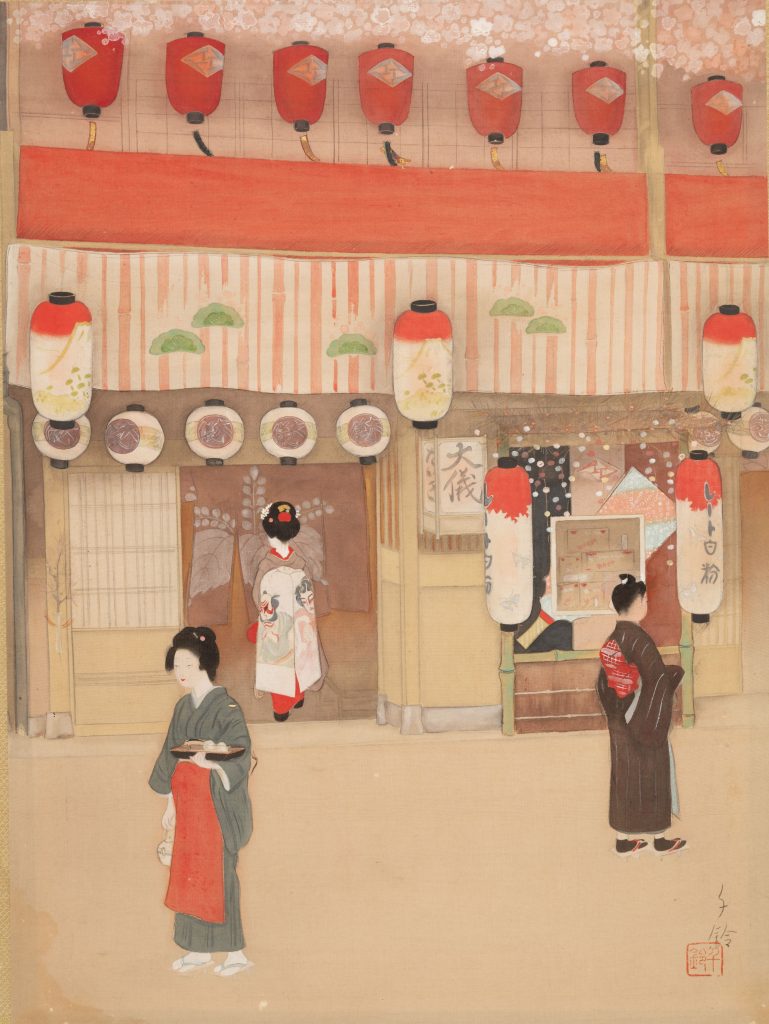

第1章 美しい人々

女性の姿は古くから絵に描かれてきましたが、特に江戸時代に隆盛した浮世絵には美人の姿を描いた美人画が役者絵と並ぶ二大ジャンルとして盛んに描かれ、明治時代に入ってもその画題は引き継がれました。

1907年、文部省美術展覧会(通称・文展)が開設されると、上村松園や鏑木清方などのスター画家が現れ、美人を描く絵画は加速度的に増え、1915年の文展では展示室の一室を全て美人画で埋め尽くした「美人画室」が成立するまでになりました。本展でご紹介するコレクションに美人画家の代表とされる上村松園や鏑木清方の作品は一点もありません。しかし、早世した異色の画家増原宗一や、大阪の島成園、木谷千種といった女性画家たちが描いた女性像には近代の画家の実に豊かな個性が発揮されています。

中でも京都の甲斐荘楠音は、独自の美を追求した画家でした。日本画では天女などの裸体であることが当然の存在以外はヌードがほとんど描かれない中、楠音は現実の女性の本格的なヌード表現に取り組み、生身の血の通った肉体の美しさを描こうとしています。さらに、彼が男性のしなやかな肉体の美をも描いたことも特筆すべきことです。既存の価値観にとらわれることなく、男性の美を描いた画家がいたことは、長らく見落とされてきた点です。近代の画家たちの幅広い美しい人々の表現をご覧ください。

第2章 労働と家庭 近代社会の肖像

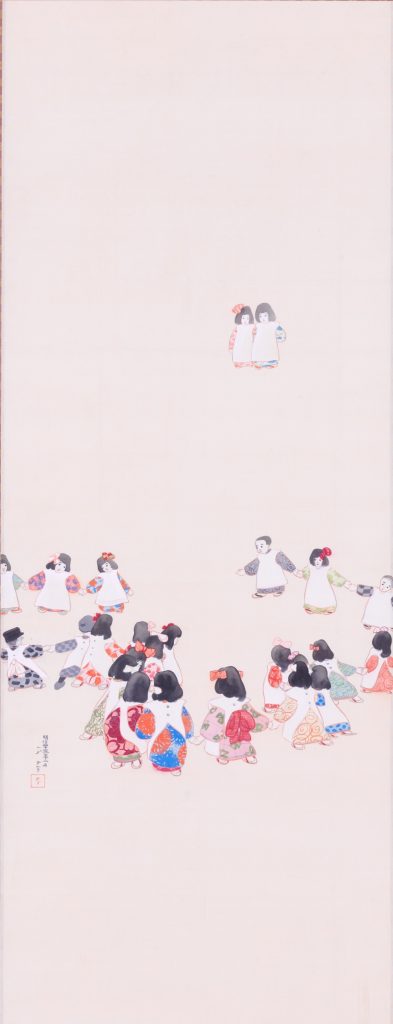

1872年には学制が公布され、男女の区別なく教育を受けることが奨励されました。学校に通い学ぶ、という「子供時代」が制度によって日本人の人生に設定されます。やがてエプロンや大きなリボンなど、大人とは違う子供のための服装が作られ、そうした装いをした子供のかわいらしさ、美しさを画家たちは表現しました。

また、近代の作品の中には母と思しき女性の姿も見られます。よき妻、賢い母がいて、子供が健やかに育つ、という理想的な家庭像を背景とした絵画は、それ以前の子供像が示していた「子孫繁栄」とは明らかに別の意味を持っており、近代の産物であると言えるでしょう。特に母性の賞賛は、画家たちの根源的で切なる思いである一方で、急速な社会の発展成長を支えるマンパワーを生み育てるための、時代の見えざる要請でもあったと言えます。しかし、それらの理想から取り残されるように、苦界にある女性、幼い頃から労働に従事する子供たちも同じ時代を生き、社会を支えていました。理想の裏にあるそうした矛盾、社会の現実を描くことこそが、真実の絵画であるという信念のもと、作品を残した画家たちもいます。

人物像の中には、都市近郊や南島で、苦しみとは無縁に、健やかに仕事に従事する女性たちの姿もあります。フランスの画家ゴーギャンがそうしたように、都市の理性的な自己から解き放ってくれる、自然に暮らす女性像もまた、当時の画家が求めた理想像です。急速な社会の発展の中で生じた、理想と現実の姿をご紹介します。

第3章 あなたは誰? 近代の不思議な画題たち

ここでは、なぜこれを描いたのか、百年近くの時を隔てた現代ではやや不思議に思われる作品をご紹介します。

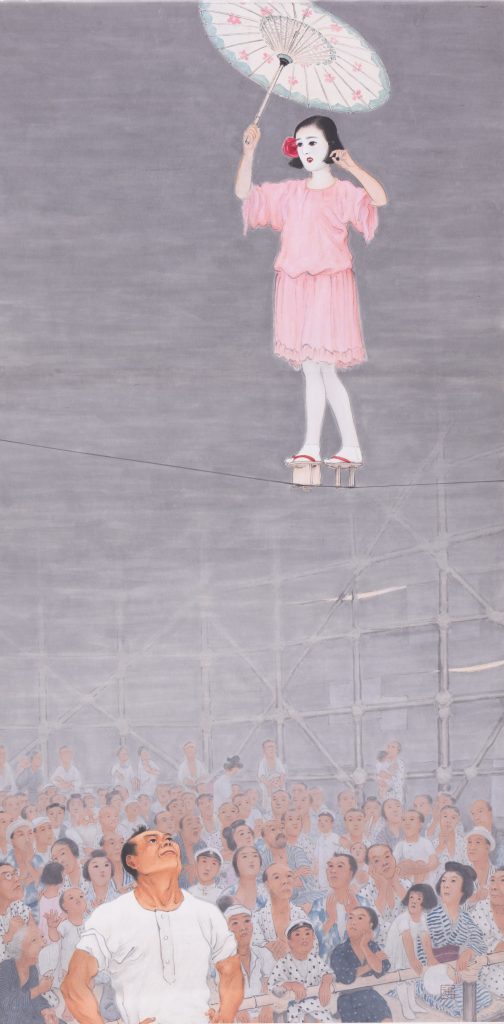

井口華秋《舞踊》に見られる、夢の中のように浮遊感のある踊りを見せるダンサーたちの姿は、西洋的な娯楽が流入し根付いた都市のざわめき、モダニズム文化の華やぎを今に伝えます。また、江戸時代から庶民の娯楽であり続けた歌舞伎を主題とした作品も少なからず残され、画家たちの歌舞伎と歌舞伎役者に対する深い敬意と愛情を見て取れます。

長い髪と白い肌を持ち、美しい声で人を誘惑するという人魚像は、西洋の文学の影響が大きいと言われています。悲しい運命を持ち、時に人を破滅に導く人魚は文学の題材として好まれ、谷崎潤一郎を始めとする文学者が取り上げています。絵画においても、様々な画家が人魚の絵を手掛けています。

粥川伸二による南蛮人の作品は、自身の出身地である堺の歴史への関心から描かれました。他にも荒野に佇む僧、水パイプを吸う中近東の女性など、近代においては実に多様な人物像が絵画の題材になりました。それらは当時の社会の一面を切り取ったようでもあり、そうした人物に仮託した画家たちの思いの吐露のようにも見受けられます。

第Ⅱ部 主要画家

井口華秋 板倉星光 井筒春水 梅原藤坡 上田眞吾 岡村宇太郎 岡本更園 岡本神草 岡本成薫 岡本大更 恩田耕作 甲斐荘楠音 粥川伸二 北上聖牛 木谷千種 北野以悦 北野恒富 四夷星乃 島成園 竹内無憂樹 竹村白鳳 田中案山子 谷角日沙春 玉村方久斗 千種掃雲 土田麦僊 鳥居道枝 中村大三郎 野長瀬晩花 秦テルヲ 林司馬 樋口富麻呂 福田豊四郎 不二木阿古 不動立山 星加雪乃 堀井香坡 増原宗一 松村梅叟 三露千萩 村岡萌芽 森守明 山口草平 山田星村 湯浅源三 結城素明 吉藤義雄 渡辺幾春