栖鳳は、修業時代からおよそ50年も使い続けたこの硯が命尽きて割れたとき、「一生一硯」と名付けました。(手前から1/3ぐらいの場所に横に入っている線が割れた跡です) 現在は当館で大切に保管しています。今年11月1日から開催する「生誕150年 竹内栖鳳展」に出品予定です。 この硯は今から70年前、「竹内栖鳳遺作展」(1943年(昭和18)1月23日から1月29日 東京日本橋三越5階西館)に出品されました。 その時の解説紙が残されています。

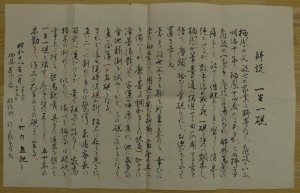

「 解説 一生一硯 栖鳳の父政七の家業は料亭なり。亀政という。明治10年、栖鳳14歳のころとか、この料亭亀政の一包手、包技こそ優れたれ、酔興蕩逸の癖ありて、政七より借財ありしまゝ杳として消息を絶ちけるが、数年後のある夜、一硯を携え(て)※瓢来し、栖鳳が筆墨の道に精進せる由仄聞せる旨を語り、塵舗に拾いし貧硯なれど、お使い下されとておき去りぬ。 素より政七父子も聊かも珍重の意なく、幸に未だ初学にて、用具不揃いの折柄、当座の具にと備えしが、磨る墨との調和まことに快適、加うるに溌墨清艶にて、家運の伸展に連れ、他に幾多の金池龍淵を試みしかど、この硯に及ぶものなく、画屋随一の名硯となる。 されど後日、従婢硯洗の折、板上に在るを見るに、真二つに割れてあれば驚愕、急遽家長の面前へ運びけるが、毫も粗忽の跡なく、寂焉枯木の倒れしに似たり。依って栖鳳は破硯を掌上に撫し、愁傷歎嗟、具に過去を想うて一生一硯と銘す。包手の携え来たりしより50年の忠勤なり。作品の大半この硯より生る。 ―竹内逸記- 」 ※文中の(て)は解説紙にはなく「竹内栖鳳遺作展集」掲載時に補われた文字。 以下にその展覧会の関係資料を掲載します。 「竹内栖鳳遺作展集」(大雅堂 昭和18年12月20日発行本)

「竹内栖鳳遺作展集」(大雅堂 昭和18年12月20日発行本)

「竹内栖鳳遺作展集」(大雅堂 昭和18年12月20日発行本)

「一生一硯」掲載ページ

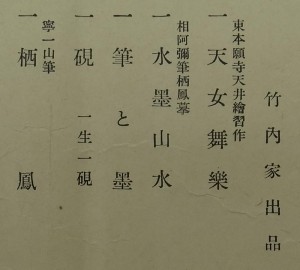

「一生一硯」掲載ページ  「竹内栖鳳遺作展覧会目録」

「竹内栖鳳遺作展覧会目録」 「竹内家出品」硯の部分 一生一硯収納箱

「竹内家出品」硯の部分 一生一硯収納箱  「先考栖鳳先生用具 一生一硯 於東山々下遺邸 逸」

「先考栖鳳先生用具 一生一硯 於東山々下遺邸 逸」

この収納箱は、「竹内栖鳳遺作展覧会」に出品する際に作られたと思われます。 箱書は竹内逸。 以上は当館収蔵の史料・資料です。 これら史料類も11月1日から開催する「生誕150年 竹内栖鳳展」に出品を予定しています。 この硯が展示された1943年(昭和18)ごろは、美術関係出版物の統廃合が進められ、紙の配給が厳しさを増し、なおかつ情報統制によって正しい記録が残されにくくなっている時代なので、いろいろと分からないことがたくさんあります。

追記:2014年8月14日

「一生一硯」 竹内栖鳳

「77歳になって何か俳句でもできないものかと思ってるのだが、どうもうまい具合に出てこない。実はちょっと見当をつけてるのがあるにはあるのだが、まだまとまらない。それは、15・6のころからほとんど一生使っていた硯があって、10年ばかり前に割れて使えなくなったが、それでも60年を一生と見て、一生一硯というような文句が俳句にならないものかと思っているのだ。 私の家は料理屋だったのだが、相当はやってたので婚礼とか祭りとかいうと手が足りなくなる。そんな時に雇う一人の料理人がいて、なかなかの手利きで間に合っていたが、少し金使いが荒いのか始終貧乏で、よく父のところに金を借りに来ていた。それがあるとき、あまりたびたび無心に来るのがきずつなかったのか、硯を一面持ってきた。さあ私の15・6のころだったと思うが、ちょうど絵の稽古を始めたころだったので、いつの間にか持ち出して使ったのが、もっと絵が上手になったら上等のを買おうと思いながら、とうとうその硯で通してしまったようなわけだ。 その間ちょいちょいほかの硯を使わないでもなかったが、どうも慣れたののほうが合い口がいい。屏風など描くときには随分墨がいるので、墨池の大きなので磨ったらよさそうだのに、やはりその慣れた小さな硯で磨って、なくなるとまた磨るという風に、その硯に愛着していた。 その後、墨色だとか用墨だとかいうようなことを考えるようになって、他にいくつか硯も買わされたが、たくさんあってもどうも使い慣れないのには手が出ない。先年支那に行った時にもかなたこなたで探したが、口上ばかりでどうも講釈ほどのものに当たらなかった。彫り物などは良くても使い勝手がよくない。 その硯には眼があって、黒石だから端渓ではないだろうと思っていたが、これは水岩で一番いいのだという事で他のは硬すぎてよくないのだそうだ。それが今から10年ほど以前だが、真二つに割れてしまった。別にそう手荒にしたわけでもなく、板の上においた拍子に割れた。何かのはずみだったのだろう。まるで切れ物で切ったように割れてるその調子が、瓦かなんぞのような感じで、ちっとも硬い感じがしない石だった。赤い筋が入っていて何でも唐代の紅絲硯というのだという事だった。今もなお名残が残っている。あの硯を頼りに一生過ごしたという気がする。」 『塔影』16巻11号所収、塔影社、昭和15年11月、頁3~4 (転載にあたり文字を適宜あらためました)

さち

青木隆幸

「生誕150年記念 竹内栖鳳」特設ページはこちら